Кант (от лат. cantus — пение, песня) — род бытовой многоголосной песни, распространённый в России, на Украине и в Белоруссии в 17–18 вв. Первоначально канты создавались на религиозные тексты и бытовали лишь в кругах духовенства и монастырского населения.

Возникновение К. связано с развитием силлабич. поэзии (с сер. 17 в.). В первых сборниках К. (80-90-е гг. 17 в.) встречаются тексты Симеона Полоцкого, иеромонаха Германа, Дмитрия Ростовского и др. (имя автора иногда зашифровывалось в акростихе). В этих сборниках уже определяются осн. черты муз. строения К., сохранявшиеся в дальнейшем: 3-голосное изложение с параллельным движением двух верхних голосов и басом, создающим гармонич. опору, квадратная муз. строфа, охватывающая, как правило, 2–4 строки текста с цезурами, приходящимися на границы строк. Нек-рое количество К. было заимствовано из польских сборников (т. н. кантычки, отсюда назв. «кант») с сохранением текста подлинника или в переводе на церк.-слав. язык. Интонац. строй ранних К. представляет собой сложный сплав элементов знаменного распева, рус. и укр. нар. песни, а также польской мелодики. Разновидностью К. является псальма, т. е. К. на тексты псалмов, изложенных в стихотворной форме.

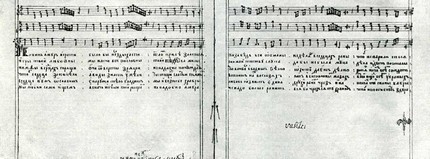

Страницы из сборника кантов 18 в. Государственный Исторический музей (Москва). Музейное собрание, No 3134, листы 80 (оборот) и 81.

После 1682 В. П. Титовым была написана музыка к «Стихотворной псалтыри» С. Полоцкого, включающей все 150 псалмов Давида. В дальнейшем слово «псальма» употреблялось в более широком смысле, по существу став равнозначным слову «К.».

В 18 в. тематика К. расширяется, появляются К. патриотич., бытового, любовно-лирич. содержания. Расширяется и сфера бытования К. — они становятся излюбленной формой музицирования средних слоёв гор. населения. В период царствования Петра I возникают «приветственные», или «панегирические», К., посвящённые крупным событиям гос. жизни, воен. победам и т. д. Мелодика этих К. характеризуется фанфарными оборотами, торжественными ритмами полонеза, пространными ликующими руладами. Исполнение их часто сопровождалось звучанием труб и колокольным звоном.

Кант на победу при Полтаве (1717).

К этому же времени относится зарождение лирич. любовного К., но окончательно этот вид К. складывается в 30-х и 40-х гг. 18 в. Наиболее ранний нотный сборник лирич. К. под назв. «Куранты» датирован 1733. Курантами (или корантами) называются лирич. любовные К. и в нек-рых позднейших сборниках. Возможно, что это определение исходит от назв. танца куранта, применявшегося на Западе к песням лирич. характера. В формировании К. значит. роль сыграла поэзия В. К. Тредиаковского, на тексты к-рого было сложено неск. десятков К. Они создавались также на стихи М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и др. выдающихся рус. поэтов, однако в большинстве К. слова, как и музыка, оставались анонимными. Нередко стихи любовного лирич. содержания распевались на мелодию духовного или панегирич. К., что приводило к резкому противоречию между образами текста и музыкой. Вместе с тем интонац. строй лирич. К. обогащается за счёт новых источников, впитывая в себя элементы бытующих танц. форм, гл. обр. менуэта. Хотя эти К. записывались по традиции на 3 строчках, не исключено, что их могли петь соло с сопровождением инструмента. На мелодику К. оказывала влияние и нар. песня. В кантовый репертуар 18 в. вошёл ряд популярных укр. песен. Близкое родство с рус. плясовой нар. песней обнаруживают многие К. шуточно-сатирич. характера. Но в целом муз. и поэтич. стиль К. отличался от народнопесенного. Различными были формы бытования К. и нар. песни. Встречающиеся в рукописных сборниках образцы подлинных народных песен в типичном для К. 3-голосном изложении немногочисленны и большинство их относится уже к последней трети 18 в.

Период наивысшего расцвета К. приходится на сер. 18 в. (40-60-е гг.). В дальнейшем К. постепенно вытесняется новым типом сольной лирич. песни с сопровождением («российская песня»). Резко критически высказывались о словесной стороне К. один из основоположников рус. лит. классицизма А. П. Сумароков и его последователь М. И. Попов. Тем не менее развитие К. продолжалось до кон. 18 в., а отчасти и позже (гл. обр. в провинции и у старообрядцев). Нек-рые К. в изменённом виде вошли в устную нар. традицию.

Литература: Перетц В. Н., Историко-литературные исследования и материалы, т. 1. Из истории русской песни, СПБ, 1900; его же, Заметки и материалы для истории песен в России, «Известия отделения русского языка и словесности императорской академии наук», т. VI, кн. 2, СПБ, 1901; Смоленский С. В., Значение XVII века и его кантов и псальмов в области современного церковного пения так называемого «простого напева», в сб.: Музыкальная старина, вып. V–VI, СПБ, 1911; Финдейзен Н., Петровские канты, «Известия Академии наук», 1927, No 7–8; его же, Очерки по истории музыки в России…, т. I–II, М. — Л., 1928–29; Ливанова Т., Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры, М., 1938; её же, Русская музыкальная культура XVIII века…, т. I, M., 1952 (в прилож. опубликован рукописный сборник 18 в.); Позднеев А. В., Рукописные песенники XVII–XVIII веков, «Учёные записки Московского педагогического института», т. I, M., 1958; его же, Проблемы изучения поэзии петровского времени, в кн.: XVII век… Сборник 3, М. — Л., 1958; Келдыш Ю., Русская музыка XVIII века, М., 1965; его же, Об исторических корнях канта, в сб.: «Musica Antiqua», Acta scientifica, t. 2. Bydgoszcz — Warsz., 1969.

Ю. В. Келдыш

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.