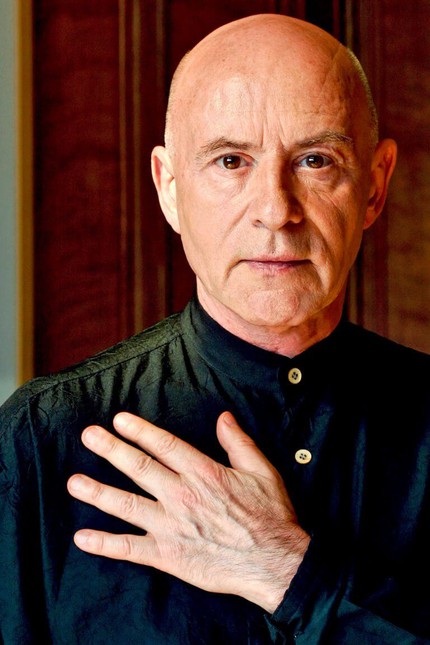

Художественный руководитель и главный дирижер Вашингтонского национального симфонического оркестра и Центра исполнительских искусств имени Кеннеди, Кристоф Эшенбах (Christoph Eschenbach) постоянно сотрудничает с самыми известными оркестрами и оперными театрами мира. Ученик Джорджа Селла и Герберта фон Караяна на протяжении творческого пути Эшенбах возглавлял такие коллективы, как Оркестр де Пари (2000-2010), Филадельфийский симфонический оркестр (2003-2008), Симфонический оркестр Северогерманского радио (1994-2004), Хьюстонский симфонический оркестр (1988-1999), оркестр Тонхалле; был художественным руководителем музыкальных фестивалей в Равинии и Шлезвиг-Гольштейне.

Сезон 2016/17 – седьмой и заключительный сезон маэстро в NSO и Кеннеди-центре. За это время оркестр под его руководством совершил три больших гастрольных тура, прошедших с огромным успехом: в 2012 – по Южной и Северной Америке; в 2013 – в странах Европы и Омане; в 2016 – вновь в Европе. Помимо этого Кристоф Эшенбах и оркестр регулярно выступают в Карнеги-холле. Cреди событий нынешнего сезона – премьера Концерта для скрипки У.Марсалиса на Восточном побережье США – сочинения, одним из заказчиков которого выступил NSO, а также заключительный концерт программы «Исследуя Малера».

Среди текущих ангажементов Кристофа Эшенбаха – новая постановка оперы Б.Бриттена «Поворот винта» в миланском Ла Скала, выступления в качестве приглашенного дирижера с Оркестром де Пари, Национальным оркестром Испании, Сеульским и Лондонским филармоническими оркестрами, Филармоническим оркестром Радио Нидерландов, Национальным оркестром Франции, Королевским филармоническим оркестром Стокгольма.

Криштоф Эшенбах имеет обширную дискографию как пианист и дирижер, сотрудничает с рядом известных звукозаписывающих компаний. Среди записей с NSO – альбом «Вспоминая Джона Кеннеди» компании Ondine. На этом же лейбле осуществлены записи с оркестром Филадельфии и Оркестром де Пари; с последним вышел альбом также на Deutsche Grammophon; с Лондонским филармоническим оркестром дирижер записывался на EMI/LPO Live, с Лондонским симфоническим – на DG/BM, Венским филармоническим – на Decca, Симфоническим оркестром Северогерманского радио и Хьюстонским симфоническим – на Koch.

Многие работы маэстро в области звукозаписи отмечены рядом престижных наград, среди которых – Grammy в 2014; номинации «Диск месяца» по версии журнала BBC, «Выбор редакции» по версии журнала Gramophon, а также награда немецкой Ассоциации музыкальных критиков. Диск сочинений Кайи Саариахо с Оркестром де Пари и сопрано Каритой Маттилой в 2009 получил награду профессионального жюри крупнейшей в Европе музыкальной ярмарки MIDEM (Marché International du Disque et de l'Edition Musicale). Помимо этого Кристоф Эшенбах записал полный цикл симфоний Г.Малера с Оркестром де Пари, которые находятся на сайте музыканта в свободном доступе.

Заслуги Кристофа Эшенбаха отмечены престижными наградами и званиями во многих странах мира. Маэстро - кавалер Ордена Почетного легиона, командор Ордена искусств и изящной словесности Франции, Большого офицерского креста ордена «За заслуги перед ФРГ» и национального Ордена ФРГ; лауреат премии имени Л.Бернстайна, присуждаемой Тихоокеанским музыкальным фестивалем, художественным руководителем которого К.Эшенбах являлся в 90-е годы. В 2015 ему была присуждена премия Эрнста фон Сименса, которую называют «Нобелевской премией» в области музыки.

Маэстро уделяет много времени преподавательской деятельности; регулярно проводит мастер-классы в Манхэттенской школе музыки, Кронбергской академии и на Шлезвиг-Гольштейнском фестивале, часто сотрудничает с молодежным оркестром фестиваля. На репетициях с NSO в Вашингтоне Эшенбах дает возможность студентам-стипендиатам принимать участие в репетициях наравне с артистами оркестра.

На протяжении первых послевоенных лет в Западной Германии ощущалось явное отставание пианистического искусства. По многим причинам (наследие прошлого, недостатки музыкального воспитания и просто стечение обстоятельств) — пианисты ФРГ почти не занимали высоких мест на международных конкурсах, не выходили на большую концертную эстраду. Вот почему с того момента, когда стало известно о появлении ярко одаренного мальчика, на него с надеждой устремились взоры любителей музыки. И, как выяснилось, не напрасно.

Обнаружил его в 10-летнем возрасте дирижер Ойген Йохум, после того как мальчик уже пять лет занимался под руководством матери — пианистки и певицы Валлидор Эшенбах. Йохум направил его к гамбургскому педагогу Элизе Ханзен. Дальнейшее восхождение Эшенбаха было стремительным, но, к счастью, это не помешало его планомерному творческому росту и не сделало из него вундеркинда. В 11 лет он стал первым на конкурсе для юных музыкантов, устроенном фирмой «Стенвэй» в Гамбурге; в 13 лет выступил сверх программы на Мюнхенском международном конкурсе и был отмечен специальной премией; в 19 удостоился еще одной премии — на конкурсе студентов музыкальных вузов ФРГ. Все это время Эшенбах продолжал учиться — сначала в Гамбурге, потом в кельнской Высшей музыкальной школе у X. Шмидта, потом снова в Гамбурге у Э. Ханзен, но уже не частным образом, а в Высшей музыкальной школе (1959–1964).

Начало профессиональной карьеры принесло Эшенбаху две высокие награды, компенсировавшие долготерпение соотечественников — вторую премию в Мюнхенском международном конкурсе (1962) и премию имени Клары Хаскил — единственную награду для победителя конкурса ее имени в Люцерне (1965).

Таков был стартовый капитал артиста — достаточно внушительный. Слушатели отдавали должное его музыкальности, преданности искусству, технической законченности игры. Первые две пластинки Эшенбаха — сочинения Моцарта и «Форельный квинтет» Шуберта (с «Кеккерт-квартетом») были приняты критикой благожелательно. «Тот, кто слушает его исполнение Моцарта,- читаем мы в журнале „Музика“,- неизбежно получает впечатление, что тут проявляется личность, быть может, призванная с вершин нашего времени вновь открыть фортепианные произведения великого мастера. Мы еще не знаем, куда приведет его избранная дорога — к Баху, Бетховену или Брамсу, к Шуману, Равелю или Бартоку. Но остается фактом, что он демонстрирует не одну только необычайную духовную восприимчивость (хотя именно она, возможно, даст ему позже возможность соединять полярные противоположности), но и пылкую одухотворенность».

Талант молодого пианиста быстро мужал и на редкость рано сформировался: можно утверждать, ссылаясь на мнения авторитетных специалистов, что уже полтора десятилетия назад его облик мало чем отличался от сегодняшнего. Разве что разнообразием репертуара. Постепенно в орбиту внимания пианиста вовлекаются все те пласты фортепианной литературы, о которых писала «Музика». В его концертах все чаще звучат сонаты Бетховена, Шуберта, Листа. Одна за другой выходят пластинки с записями пьес Бартока, фортепианных сочинений Шумана, квинтетов Шумана и Брамса, концертов и сонат Бетховена, сонат Гайдна, наконец, полное собрание моцартовских сонат на семи пластинках, а также большинство фортепианных дуэтов Моцарта и Шуберта, записанных им с пианистом Юстусом Францом. В концертных выступлениях и записях артист постоянно доказывает и свою музыкальность, и растущую многогранность. Оценивая его интерпретацию труднейшей сонаты «Хаммерклавир» (соч. 106) Бетховена, рецензенты особо отмечают отказ от всего внешнего, от принятых традиций в темпах, ритардандо и прочих приемов, «которых нет в нотах и которые сами пианисты обычно применяют, чтобы обеспечить себе успех у публики». Критик X. Крельман подчеркивает, говоря о его интерпретации Моцарта, что «Эшенбах играет, основываясь на прочном духовном фундаменте, который он себе создал и который стал для него базой серьезной и ответственной работы».

Наряду с классикой артиста привлекает и современная музыка, а современных композиторов — его талант. Некоторые из них — видные западногерманские мастера Г. Бялас и Х.-В. Хенце, посвятили Эшенбаху концерты для фортепиано с оркестром, первым исполнителем которых он стал.

Хотя концертная деятельность строгого к себе Эшенбаха не так интенсивна, как у некоторых его коллег, он выступал уже в большинстве стран Европы и Америки, в том числе и в США. В 1968 году артист участвовал впервые в фестивале «Пражская весна». Слушавший его советский критик В. Тимохин дает такую характеристику Эшенбаха: «Это, безусловно, одаренный музыкант, наделенный богатым творческим воображением, способный создавать свой музыкальный мир и жить в кругу его образов напряженной и интенсивной жизнью. Все же мне представляется, что Эшенбах — пианист скорее камерного плана. Наибольшее впечатление оставляет он в произведениях, овеянных лирической созерцательностью, поэтичной красотой. Но замечательная способность пианиста творить свой музыкальный мир заставляет, если и не во всем соглашаться с ним, то с неослабевающим интересом следить за тем, как осуществляет он свои оригинальные замыслы, как формирует свои концепции. В этом, на мой взгляд, причина большого успеха, которым пользуется Эшенбах у слушателей».

Как мы видим, в приведенных высказываниях почти не говорится о технике Эшенбаха, а если и упоминают об отдельных приемах, то лишь в связи с тем, как они способствуют воплощению его концепций. Это отнюдь не значит, что техника — слабая сторона артиста, а скорее должно восприниматься как высшая похвала его искусству. Однако искусство это еще далеко от совершенства. Главное, чего пока не хватает ему,— масштабности концепций, интенсивности переживания, столь характерных для крупнейших немецких пианистов прошлого. И если раньше многие прочили Эшенбаха в преемники Бакхауза и Кемпфа, то сейчас такие прогнозы можно услышать гораздо реже. Но вспомним, что и тот, и другой тоже переживали периоды застоя, подвергались достаточно резкой критике и стали настоящими маэстро лишь в весьма солидном возрасте.

Есть, однако, одно обстоятельство, которое может помешать Эшенбаху подняться в своем пианизме на новую ступень. Обстоятельство это — увлечение дирижированием, о котором он, по его словам, мечтал с детства. Его дирижерский дебют состоялся еще в пору учебы в Гамбурге: он руководил тогда студенческой постановкой оперы Хиндемита «Мы строим город». Через 10 лет артист впервые встал за пульт профессионального оркестра и продирижировал исполнением Третьей симфонии Брукнера. С тех пор доля дирижерских выступлений в его насыщенном графике неуклонно увеличивается и достигла к началу 80-х годов примерно 80 процентов.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.