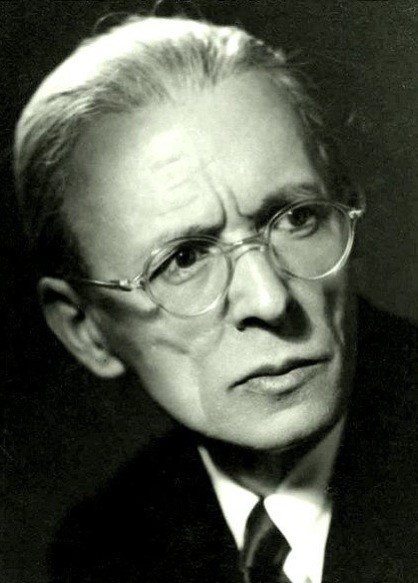

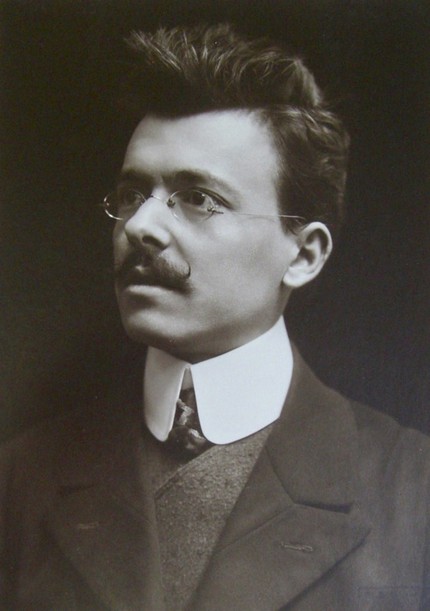

Пиццетти, Ильдебрандо (итал. Ildebrando Pizzetti; 20 IX 1880, Парма — 13 II 1968, Рим) — итальянский композитор, дирижёр, музыковед, музыкальный критик и педагог. Член Итальянской академии (с 1939).

Учился в детстве у отца — Одоардо Пиццетти (1853—1926), преподавателя игры на фортепиано и музыкально-теоретических предметов, в 1895—1901 — в Пармской консерватории у Т. Риги (гармония, контрапункт) и Дж. Тебальдини (композиция). С 1901 работал дирижёром в Парме, с 1907 профессор Пармской консерватории (класс композиции), с 1908 — Флорентийского музыкального института (в 1917-24 его директор). С 1910 писал статьи для миланских газет. В 1914 основал музыкальный журнал «Dissonanza» во Флоренции. В 1923—1935 директор Миланской консерватории. С 1936 руководитель кафедры композиции Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме (в 1948-51 её президент).

Из сочинений Пиццетти наиболее значительны оперы (главным образом на античные и средне-вековые сюжеты, отражают религиозные и нравственные конфликты). В течение 50 лет был связан с театром «Ла Скала» (Милан), в котором состоялись премьеры всех его опер (наибольший успех имела «Клитемнестра»).

В произведениях Пиццетти старые оперные формы сочетаются с приёмами оперной драматургии 19-20 веков. Он обращался к традициям музыки итальянского Возрождения и барокко (хоровые партии — в форме свободно трактованного мадригала), использовал мелодии григорианского хорала. По жанру его оперы ближе к вагнеровским музыкальным драмам.

Основой оперной драматургии Пиццетти является свободное, безостановочное динамическое развитие, не ограниченное рамками замкнутых музыкальных форм (это напоминает «бесконечную мелодию» Р. Вагнера). В его операх вокальная распевность сочетается с мелодизированным речитативом. Метроритм и интонация вокальных партий определяются особенностями текста, поэтому в партиях преобладает декламационный стиль. Некоторыми сторонами своего творчества Пиццетти соприкасался с течением неоклассицизма.

Оперы Пиццетти ставились в других странах Западной Европы, а также Южной Америки.

Сочинения:

оперы — Федра (1915, Милан), Дебора и Иаиль (1922, Милан), Фра Герардо (1928, Милан), Чужеземец (Lo straniero, 1930, Рим), Орсеоло (1935, Флоренция), Золото (L’oro, 1947, Милан), Ванна Лупа (1949, Флоренция), Ифигения (1951, Флоренция), Калиостро (1953, Милан), Дочь Йорио (La figlia di Jorio, по Д’Аннунцио, 1954, Неаполь), Убийство в соборе (Assassinio nella cattedrale, 1958, Милан), Серебряный башмачок (Il calzare d’argento, 1961); балеты — Йизанелла (1959, Рим, также оркестровая сюита из музыки к пьесе Г. Д’Аннунцио, 1913), Венецианское рондо (Rondo Veneziano, 1931); для солистов, хора и оркестра — Эпиталамы на слова Катулла (1935); для оркестра — симфонии (1914, 1940), увертюра к трагическому фарсу (1911), Летний концерт (Concerto dell’estate, 1928), 3 симфонических прелюда «Царь Эдип» Софокла (1904), танцы к «Аминте» Т. Тассо (1914); хоры — Эдип в Колоне (с оркестром, 1936), месса-реквием (a cappella, 1922); для инструмента с оркестром — Поэма для скрипки (1914), концерты для фортепиано (1933), виолончели (1934), скрипки (1944), арфы (1960); камерно-инструментальные ансамбли — сонаты для скрипки (1919) и для виолончели (1921) с фортепиано, фортепианное трио (1925), 2 струнных квартета (1906, 1933); для фортепиано — Детский альбом (1906); для голоса с фортепиано — 3 сонета Петрарки (1922), 3 трагических сонета (1944); музыка к спектаклям драматического театра, в т. ч. к пьесам Д’Аннунцио, Софокла, У. Шекспира, К. Гольдони.

Литературные сочинения: La musica dei Greci, Roma, 1914; Musicisti contemporanei, Mil., 1914; Intermezzi critici, Firenze, (1921); Paganini, Torino, 1940; Musica e dramma, (Roma, 1945); La musica italiana dell’Ottocento, Torino, (1947).

Литература: Богоявленский С. Ильдебрандо Пиццетти // Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1986; Теbаldini G., I. Pizzetti, Parma, (1931); Galli G., I. Pizzetti, (Mil., 1954); Damerini A., I. Pizzetti — l’uomo e l’artista, «L’Approdo musicale», 1966, (v.) 21.

Л. Б. Римский

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Творческий путь

Ильдебрандо Пиццетти родился 20 сентября 1880 года в Парме в семье учителя фортепианной игры. В 1901 году он окончил Пармскую консерваторию, затем в том же городе изучал историю музыки в университете.

Творчеству Пиццетти присущ высокий этический строй и гуманистическая направленность. Композитор остался абсолютно чужд веяниям французского и немецкого музыкального модерна, равно как и модернистским устремлениям Казеллы и Малипьеро.

Свои усилия он направил на возрождение национальных основ итальянского музыкального искусства, опираясь на интонации народной песни, явившись одним из пионеров возвращения к григорианскому хоралу как интонационно-ладовому фундаменту музыки и к традициям итальянского искусства XVII–XVIII веков. Еще в студенческие годы он открыл для себя памятники итальянской музыки XV–XVIII веков, проявив особое внимание к полифоническим произведениям и операм XVII века.

Интенсивную творческую деятельность Пиццетти всю жизнь сочетал с педагогической: читал курс истории музыки в Пармской консерватории (1901–1905), вел гармонию и контрапункт в Музыкальном институте во Флоренции (1908–1924; с 1917 года также возглавлял этот институт), был директором Консерватории имени Верди в Милане (1924–1936), после смерти Респиги стал руководителем кафедры композиции в римской консерватории «Санта-Чечилия», а в дальнейшем был и президентом этой академии.

Еще в довоенный период Пиццетти активно проявил себя в музыкально-общественной жизни. Он живо откликался подчас в резко-полемической форме — на возникавшие в этой области злободневные проблемы, написал ряд работ по истории и теории музыки.

Особенно последовательной была его антиверистская позиция. В книге «Современные музыканты» (1914) Пиццетти выступил с критикой веризма, к которому он относил и оперы Пуччини. Он осуждал веризм за снижение роли этического начала, потерю связи с классическими традициями, бедность композиторской техники, за господство грубых, вульгарных эффектов, поверхностность интонационного строя, за жанровое однообразие и схематизм формы. При всей односторонности и явной недооценке творчества Пуччини эта книга содержала много верных суждений о путях развития итальянской музыки.

О значении классического наследия для современного музыкального творчества Пиццетти писал во многих статьях и научных исследованиях, а также в комментариях к своим публикациям произведений Беллини, скрипичных сонат Верачини, пятиголосных мадригалов Джезуальдо ди Веноза и других. В многотомном издании «Национальное собрание итальянской музыки» он отредактировал ряд томов, показав себя тонким знатоком и ценителем национальной музыкальной классики. Одаренный композитор и ученый, Пиццетти был вместе с тем человеком политически консервативным. Это и привело к тому, что в 20-40-е годы его всячески выдвигал режим Муссолини.

Оперы Пиццетти своеобразно преломили традиции итальянской классики XVII–XVIII веков. В сущности, они создавались как бы в полемике с музыкальным театром веристов и Пуччини. В оперном наследии композитора отчетливо различаются три тематические линии: религиозно-библейская, античная и пасторально-пантеистическая. Они наметились уже в самом начале творчества Пиццетти, резко противопоставив его господствовавшему тогда веризму.

После первых, несамостоятельных опытов в оперном жанре — «Сабина» (1897), «Джульетта и Ромео» (1899), «Сид» (1902) — Пиццетти приходит к убеждению, что возможности музыки намного превышают возможности драмы. Отсюда его стремление вернуть музыкальному театру силу воздействия, которой обладала классическая опера. Исходя из этой задачи, он обращается к таким сюжетам, как «Сарданапал» Байрона, «Мазепа» (по «Полтаве» Пушкина), «Эней» (по поэме Овидия). Однако все эти замыслы не были осуществлены.

В 1905 году, увлеченный символизмом Габриеле д’Аннунцио, он пишет музыку (танцы и хоры) к драме поэта «Корабль». Драма выразила националистические настроения части итальянской интеллигенции, получившие распространение еще перед началом Первой мировой войны, и позже, как и все творчество д’Аннунцио, была поднята на щит фашистским режимом. Музыка Пиццетти к этой пьесе полна патетики, которая с особенной силой проявилась в полифонических хорах.

Следующим произведением Пиццетти была «Федра» (1915) — опера на либретто д’Аннунцио с симфонизированным развитием, с красочным оркестром, чутко отзывающимся на перипетии драмы. Премьера ее в «Ла Скала» прошла с большим успехом. В процессе работы над «Федрой» Пиццетти пишет в 1913 году музыку к драме того же писателя «Пизанелла» (о девушке, с именем которой связано основание Пизы). Показательно для стиля композитора, в частности, вступление к третьему акту пьесы.

Либретто к опере «Дебора и Иаиль», которая стала одним из лучших произведений Пиццетти, он пишет сам в 1915—1916 годах. Реализации этого замысла предшествовало создание весьма примечательного произведения — «Священного представления об Аврааме и Исааке», возрождавшего художественную форму средневекового религиозного театра.

Композитор вернулся к этому сочинению в 20-е годы, создав вторую редакцию, в которой разговорный текст был заменен вокальным распевом в духе классического речитатива и lamento. Произведение приобрело тем самым неоклассицистскую направленность. Несомненно, «Священное представление» дало толчок многим музыкантам к изучению, расшифровке и пропаганде памятников староклассического итальянского искусства.

Партитура «Деборы и Иаили» была окончена в июне 1921 года. В основе ее сюжета лежит эпический эпизод из библейской Книги судей (Песнь Деборы), которому композитор придал остродраматический, конфликтный характер. Особенно драматизированы образы Сизеры и Иаили, противопоставленные безжалостной пророчице Деборе. Впечатляют в опере полные могучего дыхания народные сцены. Целостная симфоническая драматургия «Деборы и Иаили» отразила стремление композитора к музыкально-театральному синтезу, к соединению на основе музыки словесного текста и драмы. Содержательны вокальные партии, обогащенные различными формами интонирования (от многообразных видов речитатива до кантилены в духе bel canto), неразрывно связанные со словом, но не подчиненные ему: смысл текста раскрывается сугубо музыкальными средствами.

С появлением «Деборы и Иаили» в итальянском музыкальном театре возродились традиции героического оперного искусства прошлого: композитор создал произведение высокого этического пафоса, борьбы могучих человеческих характеров, каких не было на итальянской оперной сцене со времен Верди.

В 1922–1925 годах Пиццетти пишет оперу «Чужестранец», а в 1925–1926 годах — музыкальную драму «Брат Герардо» (обе на собственные либретто). Вместе с «Деборой и Иаилью» они образовали трилогию, утверждающую идею искупления человеческого бытия любовью.

В 30-е годы композитор создает несколько значительных музыкально-театральных произведений, среди которых выделяется музыка к трагедии Софокла «Трахинянки» для постановки Греческого театра в Сиракузах (1933) и «Представление о святой Уливе» на текст К. д’Эррико — реконструкцию средневековой мистерии (премьера «Представления» состоялась в 1933 году под управлением композитора в монастыре Святого Креста во Флоренции). В 1935 году были написаны опера «Орсеоло», музыка к «Всеафинскому празднеству» для Греческого театра в Пестуме и музыка к комедии Шекспира «Как вам это понравится» — последнее произведение Пиццетти предвоенного периода.

Наряду с произведениями для театра в довоенном творческом наследии Пиццетти имеется несколько превосходных хоровых, вокально-симфонических сочинений и вокальных ансамблей. Назовем самые яркие: Lamento на текст Шелли для тенора и хора (1920), Реквием для хора a cappella (1922), «Последняя охота короля Губерта» для хора и оркестра (1929), «De profundis clamavi» для смешанного ансамбля из семи голосов a cappella (1938).

Среди камерных вокальных сочинений отметим «Три сонета Петрарки» (1922) и Другие пять песен (1933). К крупным инструментальным произведениям этого периода принадлежат: Симфония огня, написанная для иллюстрации фильма «Кабирия» (1914), Летний концерт (1928) и Венецианское рондо для оркестра (1930), концерт для фортепиано с оркестром «Песни старого времени» (1933), Концерт для виолончели с оркестром (1934).

После Второй мировой войны появляется ряд новых музыкально-театральных сочинений Пиццетти, причем большая их часть сохраняет принципы музыкальной драматургии «Деборы и Иаили». Это оперы «Золото» (1947), «Ифигения» (1950), «Дочь Йорио» (по драме д’Аннунцио, 1954), «Убийство в соборе» (по драме Т. С. Элиота, 1958).

Вклад Пиццетти в развитие итальянского музыкального театра весьма значителен. В лучших операх композитор создал идейные концепции высокого этического значения и наделил оперную драматургию подлинно симфоническим развитием.

В годы Второй мировой войны и после нее композитор написал Три сочинения для хора (1943), концерты для скрипки (1944) и арфы (1960) с оркестром, Прелюдию к прошедшему дню (1951), Три трагических сонета (1944) для голоса, ряд камерных инструментальных и фортепианных сочинений. Скончался Пиццетти 13 февраля 1968 года в Риме.

* * *

Пиццетти — один из выдающихся представителей итальянского неоклассицизма. Показателен его большой интерес к старинным жанрам — мистерии, мадригалу, к полифоническому хоровому письму. В его произведениях явно главенствует мелодия, причем вполне свободная от эпигонских штампов веристского направления. Мелос Пиццетти серьезен, строг, окрашен в суровые, подчас горькие тона, во многих произведениях патетичен (Три сонета Петрарки, Трагические сонеты, «Федра», «Дебора и Иаиль» и др.). Сила его — в интонационной выразительности. Даже пасторально-пантеистические темы композитор воплощает эмоционально, а не изобразительно.

Гармонический строй музыки Пиццетти основан на мажоро-миноре, однако он обогащен церковными ладами, элементами крестьянской песенности, полифонией, во многих случаях сообщающей вертикали своеобразную терпкость и структурную сложность.

Богата и разнообразна у Пиццетти ритмика, которая, как и прочие компоненты его стиля, во многом исходит из особенностей старинных итальянских танцев, различных фольклорных жанров.

В наиболее значительных концепциях Пиццетти выступает как проповедник религиозного этоса, религиозной нравственности. Его неоклассицизм — апелляция к великим духовным ценностям прошлого не столько в общегуманитарном, сколько именно в религиозном значении.

С. Н. Богоявленский

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

• Итальянская музыка в 1-й половине 20 века