Симфонические танцы, oр. 45 — сочинение Сергея Васильевича Рахманинова, завершенное в 1940 году.

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, саксофон, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, тамтам, ксилофон, колокольчики, колокола, арфа, фортепиано, струнные.

История создания

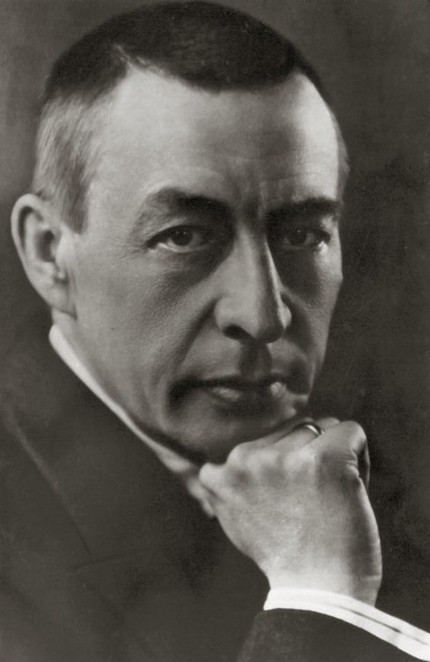

Симфонические танцы создавались Рахманиновым в очень трудное время, на новом жизненном переломе. За несколько лет, прошедших в эмиграции, у него сложился определенный годовой ритм с гастролями по миру, с непременным летним отдыхом. Начиная с 1931 года, семья проводила лето на вилле «Сенар» в Швейцарии, на берегу Фирвальдштедтского озера. Здесь Рахманинов не только отдыхал от напряженного гастрольного сезона, но и работал над новыми сочинениями. Однако в 1939 году вторжением фашистских войск в Польшу началась Вторая мировая война. Франция, связанная с Польшей договором, объявила о вступлении в нее.

За десять дней до начала войны супруги Рахманиновы успели уехать из Европы. Во Франции осталась дочь Татьяна, всякая связь с которой довольно быстро прервалась. Впервые за много лет следующий концертный сезон Рахманинова стал чисто американским: выехать в Европу было невозможно, и его концерты проходили в городах США и Канады.

Лето 1940 года композитор провел недалеко от Нью-Йорка, в Хантингтоне — местечке, расположенном на острове Лонг-Айленд, на берегу морского залива. Здесь, одолеваемый мыслями о дочери, оставшейся в оккупированном немцами Париже, о судьбе Европы, о будущем, он с огромным напряжением, в небывало короткий срок создал свое последнее симфоническое сочинение, которое первоначально назвал Фантастическими танцами, а позднее, в письме от 28 августа 1940 года, — Симфоническими танцами.

В этом последнем оркестровом произведении великого композитора явно заложены элементы автобиографичности. Первоначально он собирался дать частям его программные названия: I — «День», II — «Сумерки», III — «Полночь», очевидно имея в виду не время суток, а стадии человеческой жизни, причем не с начала ее, а с пика жизненных сил. Однако в окончательной редакции он решил отказаться от каких бы то ни было программных объяснений.

Симфонические танцы Рахманинов посвятил Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. Первое их исполнение состоялось 3 января 1941 года в Филадельфии. В России Симфонические танцы прозвучали впервые 25 ноября 1943 года в Москве под управлением Н. Голованова.

Музыка

Первая часть с оригинальным определением темпа — Non allegro — начинается четким ритмом в пианиссимо скрипок, на фоне которого мелькает краткий, всего из трех звуков, мотив у английского рожка, повторяемый кларнетом, а затем спускающийся все ниже — к фаготу и бас-кларнету. Это своего рода предчувствие основных образов, которые развернутся далее. А пока вступает на фортиссимо еще одна тема — жесткая, угловатая, в отрывистых звучаниях оркестра без труб, тромбонов, тубы и ударных. Только в конце ее раздается мощный, подобный удару, аккорд с участием всех медных, поддержанный тяжким рокотом литавр. Закончилось краткое вступление.

Основной образ первой части — своего рода марш-скерцо, с чертами танцевальности, с драматически экспрессивной мелодией, выросшей из начального трезвучного мотива. Его сменяет другой — лирически-пасторальный, в скромном звучании солирующих деревянных инструментов, в сплетении подголосков, живо напоминающих русские народные протяжные песни. Среди солирующих инструментов появляется саксофон с его живым, теплым и трепетным тембром. Несмотря на резкий контраст первому образу основного раздела части, лирический напев середины связан с ним интонационно.

После длительного развития, в котором сталкиваются темы вступления и основного раздела, достигая огромного напряжения, оно разрешается в момент нового вступления (фортиссимо, маркато) марша-скерцо. Лишь в конце части наступает просветление. На фоне колокольного звона, имитируемого колокольчиками, фортепиано и арфой, разливается истинно русская мелодия. Тихими звучаниями, разреженной оркестровкой, постепенным угасанием завершается первая часть.

Вторая часть — Andante con moto (Tempo di valse). Это контраст первой, полной драматизма части. Постепенно, словно исподволь, преодолевая начальные грозные аккорды медных, после легких пассажей флейт, кларнетов и скрипичного соло, обрисовывающих ритмический танцевальный фон, в меланхоличном тембре английского рожка появляется тема вальса. Она переходит от одного инструмента к другому, длительно распевается скрипками, становится все более эмоциональной, трепетной и взволнованной.

Музыка полна томления, словно в неясных грезах проносятся в ней отзвуки интонаций первой части, появляются трепетные, полетные мотивы. К концу части нарастает драматизм, появляются беспокойство, тревога. Почти исчезает вальсовое движение: размер сменяется на 6/8, временами перебиваемый 9-дольными тактами. Часть заканчивается рядом затихающих аккордов.

Третья часть — самая масштабная — это драматургический центр всего произведения. Ее открывает мощный аккорд, после которого слышатся скорбные нисходящие мотивы. Несколько тактов вступления (Lento assai) приводят к стремительному движению основного раздела — мрачного, зловещего и в то же время причудливо-скерцозного характера, проникнутого ужасом перед страшным видением смерти. Не случайно этот раздел начинается неустойчивыми, разорванными звучаниями и мерными ударами колоколов. Двенадцать ударов словно отсчитывают последние мгновения перед полночью, после чего начинается жуткий шабаш.

Звучат странные шорохи, колокольные удары, страшные стенания. Скорбные интонации обезличиваются, превращаются в суетливый бег. И в этом беге выделяется тема суровая, собранная, решительная — подлинный знаменный роспев, использованный Рахманиновым в свободной ритмической трактовке. В мельканиях отдельных безликих мотивов нисходящие мотивы вступления, вновь появляющиеся в общем музыкальном потоке, постепенно приобретают сходство с напевом Dies irae — мрачным погребальным хоралом.

И вот уже это сходство настойчиво подчеркивается, причем заупокойный напев приобретает черты нарочито залихватской пляски в вызывающей оркестровке: у флейты и флейты-пикколо в предельно высоком регистре с сопровождением деревянного, словно стук костей, тембра ксилофона. Сменяют друг друга разные эпизоды — волевые, лирические, мужественные и зловещие. Происходит борьба разных сил, все более усиливается противостояние, которое приводит к победе волевого, мужественного начала.

Последняя вспышка

Слова, вынесенные в заголовок очерка о «Симфонических танцах» Рахманинова, принадлежат самому автору. В списке рахманиновских сочинений балеты, как известно, отсутствуют. Только в наше время появились хореографические представления на его музыку, в том числе балет, в основе которого Рапсодия на тему Паганини. Однако еще в 1915 году композитор начал работу над оригинальным балетом под названием «Скифы». Либретто его было написано К. Я. Голейзовским по эскизу балетмейстера А. А. Горского. Как свидетельствует первый из них, уже была готова значительная часть музыки. Но замысел до конца не осуществился. «Запасы» той поры и использовал композитор.

Над последним своим сочинением Рахманинов работал с колоссальным увлечением. Наталья Александровна, жена композитора, вспоминала: «Мы жили тогда на берегу моря, на даче недалеко от Нью-Йорка. В 8 часов утра Сергей Васильевич пил кофе, в 8 садился за сочинение. С 10 часов он играл два часа на фортепиано, готовясь к предстоящему концертному сезону. С 12 часов до часа опять работал над „Танцами“. В час дня завтракал и ложился отдыхать, а затем с 3 часов дня с перерывом на обед работал над сочинением до 10 часов вечера. Он непременно хотел кончить „Танцы“ к началу концертного сезона. Намерение свое Сергей Васильевич выполнил: все это время я мучилась, наблюдая за ним. Вечерами глаза его отказывались служить из-за этой работы, когда он своим мелким почерком писал партитуру. Да и после было много работы во время его поездок по концертам. На каждой большой станции, где мы останавливались, его ожидали корректурные оттиски „Симфонических танцев“, и Сергей Васильевич немедленно садился за корректуру этих зеленых листков с белыми нотами. Как это утомляло его глаза. Корректировал он и до и после очередного концерта».

На протяжении долгих лет самые тесные творческие отношения связывали Рахманинова с Филадельфийским симфоническим оркестром и его руководителем Юджином Орманди. 21 августа 1940 года композитор пишет знаменитому дирижеру: «На прошлой неделе я закончил новую симфоническую пьесу, которую, естественно, хочу дать первому Вам и Вашему оркестру». Через неделю ему же: «Пожалуйста, приезжайте. Мне бы хотелось сыграть Вам мои «Симфонические танцы».

Как видим, в те дни Рахманинов допускает разные варианты относительно названия. Впрочем, он хотел быть еще более экономичным: «Сначала я думал назвать мое новое сочинение просто „Танцы“, но побоялся, не подумала бы публика, что я написал танцевальную музыку для джаз-оркестра. Она решила бы, что Рахманинов не совсем в своем уме».

Казалось бы, жизнь выдающегося музыканта в эмиграции складывалась вполне счастливо. Напряженная гастрольная деятельность обеспечивала материальное благополучие. Его слава первого пианиста XX века облетела весь мир. Но расставание с родной землей все равно точило душу. Еще в 1930 году он говорил: «Гнет лег на мои плечи. Он тяжелее, чем что-либо другое, это чувство не было мне знакомо в молодости. У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и перенес все огорчения юности и где я, наконец, добился успеха». И еще через несколько лет: «После России мне как-то не сочиняется. Воздух здесь другой, что ли».

И эта любовь «к отеческим гробам, к родному пепелищу» не проходила с годами. Наоборот, на склоне лет она обострялась. И об этом можно судить не столько даже по высказываниям Рахманинова, известного своей сдержанностью, сколько по музыкальному содержанию двух его последних сочинений — Третьей симфонии и «Симфонических танцев».

Композитор не сопроводил «Симфонические танцы» литературной программой. Правда, поначалу он хотел озаглавить каждую из трех частей — «День», «Сумерки», «Полночь». Названия довольно абстрактные, если иметь в виду музыкальный эквивалент, но и от них Рахманинов отказался.

В танцевальной форме заключены сумрачные думы художника, его задушевная тоска, даже отчаяние. Глубокой грустью полны щемящие мелодии, близкие по духу к русской протяжной песне (первая часть). И вальсообразное движение второй части, при всех очаровательных просветах, не меняет общего колорита. Наконец, в третьей части вновь и вновь появляется настойчивый, устрашающий мотив «Dies irae». Тяжкая исповедь композитора.

Конечно, каждое талантливое произведение искусства источником своим имеет душу его создателя. Однако есть и особые, избранные страницы. К ним у Рахманинова относятся и «Симфонические танцы». Требовательный к себе композитор находил недостатки во многих своих сочинениях, делал порой новые редакции. А вот «Симфонические танцы» он любил до конца жизни. В них он, как можно заключить, подводил итоги, бросал взгляд с высоты сорокового года в прошлое.

Вместе с Рахманиновым мы заглядываем в подвал памяти, если воспользоваться выражением Анны Ахматовой. Тут слова бессильны, послушайте эту музыку, и вы, может быть, найдете в композиторе своего единомышленника. Недаром он так хотел зафиксировать это сочинение на пластинке. Но и эта мечта не осуществилась.

С. А. Сатина пишет: «Рекорды „Симфонических танцев“ в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением автора предполагалось сделать весной 1941 года по окончании сезона. Но, как и „Колокола“, запись которых была обещана после фестиваля Рахманинова в 1939 году, „Симфонические танцы“ не были записаны. Из-за невозможности найти весной 1940 года свободное время для перегруженного концертами оркестра и для компании „Виктор“, а также и из-за каких-то недоразумений и трений между двумя ведомствами запись „Колоколов“ была отложена. То же случилось и с „Симфоническими танцами“. Сергей Васильевич был очень огорчен. Огорчение это еще больше усилилось, когда он узнал, что из-за осложнений между Союзом музыкантов и компанией „Виктор“ и из-за войны записи пластинок вообще задержаны и прекращены на долгое время. От желания сделать записи и от обещания своего компания „Виктор“ не отказывалась, но это было отложено на весну 1943 года. Смерть Рахманинова не дала возможности осуществить это горячее желание автора».

Стремление сделать запись на пластинку объяснялось еще и тем, что Рахманинов мечтал поскорее донести «Симфонические танцы» до русского слуха — музыкантов и любителей музыки. Впервые такое знакомство произошло, однако, в живом звучании — лебединая песнь гениального композитора была исполнена 25 ноября 1943 года в Большом зале Московской консерватории Радиооркестром под управление Николая Семеновича Голованова.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.

• Симфоническое творчество Рахманинова