Симфония № 3, «Литургическая» (фр. Symphonie Liturgique) — сочинение Артюра Онеггера (1946).

Состав оркестра: 3 флейты, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, рояль, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, тамтам, цилиндрический барабан, струнные.

История создания

Третья симфония создавалась композитором в течение 1945—1946 годов. В это время он, гражданин Швейцарии, проведший там, в нейтральной стране, годы войны, вернулся в Париж. Из Лозанны он, как мог, своим трудом музыканта помогал французам: по радио передавались спектакли с его музыкой, исполнялись произведения, поддерживающие веру в себя, в грядущую победу. Но здесь, в оскверненном, поруганном городе горечь пережитого вновь охватывает композитора. И в создаваемой симфонии во весь голос звучит трагедия только что закончившейся войны.

Автор оставил подробный комментарий своей музыки:

«Я хотел в этом произведении выразить протест современного человека против нашествия варварства, тупости, страданий, против власти бюрократической машины, которые штурмуют нас уже столько лет. Я нарисовал… борьбу, которая происходит в сердце человека между слепыми давящими силами и стремлением к счастью, миру, божественному покою. Моя симфония — это драма, которая разыгрывается, если хотите, между тремя персонажами, реальными или символическими: Горем, Счастьем и Человеком. Это — вечная проблема. Я попытался ее обновить… В „Dies irae“ я стремился выразить… ужас беспощадно преследуемых поколений народа… День гнева! Стремительные темы следуют одна за другой, не давая слушателю ни мгновения для размышления. Невозможно вздохнуть, осмыслить происходящее. Буря рвет все вокруг, сметает прочь слепо, сгоряча. Только в конце первой части появляется птица… Здесь она не столько поет, сколько плачет.

„De profundis clamavi“ — полное боли размышление-молитва… В одном месте контрабасы, контрафагот и рояль — самые низкие, мрачные инструменты — скандируют слова похоронной мессы… В конце этой части я ввел тему птицы — снова является голубь, на этот раз в ясной, отчетливой мелодии… Весточка голубя — это оливковая ветвь, символизирующая посреди великого хаоса обещание грядущего мира.

„Dona nobis pacem“. Несчастье — плохой советчик: заметили ли вы, до какой степени страдающий человек часто зол и глуп? Что может быть глупее и тупоумнее, чем дать волю варварству! В начале третьей части я хотел выразить это выступление коллективной глупости. Я сочинил тяжеловесный марш, для которого изобрел умышленно идиотическую тему, впервые экспонируемую бас-кларнетом: „бух-бух-бух!“… Это — марш роботов против цивилизованного человечества, обладающего душой и телом. Это — очереди людей, часами простаивающие перед дверями магазинов в дождь и снег. Это — бесконечное ожидание выполнения не имеющих значения бюрократических формальностей. Это — ненужные и мучительные ограничения. Это — расправа зверей с духовными ценностями. Неуклюжий марш следует дальше. Покачивается вразвалку в шатающемся ритме длинное стадо механических гусей.

Тогда в рядах жертв просыпается чувство возмущения. Организуется мятеж, растет восстание. Внезапно раздается и трижды повторяется бесконечный крик из угнетенных сердец: „Dona nobis pacem!“ (Даруй нам мир!). Кажется, будто мера желания мира, наконец, перевесила ужас беспорядка. Длинной певучей мелодией я хотел выразить желание страдающего человечества: „Освободи нас от всего этого!“, и проясняется образ страстно ожидаемого мира… Для одних этот мир означает вечный покой, небесное счастье. Для других это земной рай, скромный рай красоты, счастья, к которому стремятся все люди. Облака рассеиваются, и в блеске восходящего солнца в последний раз поет птица. Таким образом птица мира парит над симфонией, как голубь мира — над бесконечностью моря».

Симфония была исполнена впервые в Цюрихе 17 августа 1946 года под управлением Шарля Мюнша, которому и была посвящена. Она получила название Литургической, так как композитор взял заглавия ее частей из католической мессы. В отличие от традиционного симфонического цикла, симфония трехчастна. трехчастна.

Музыка

Первая часть — Dies irae (День гнева) — отмечена жесткостью, терпкостью звучаний. Композитор не использует обычной для первых частей симфоний сонатной формы с противопоставлением главной и побочной тем. Различные мотивы следуют один за другим, не давая слушателю времени для раздумья. Это буквально смерч злых, напряженных звучаний, которые воскрешают в сознании ужасы войны, смерти, распада. Но все эти темы находятся в органической связи друг с другом, создавая в целом трагическую картину вселенского разрушения. Можно определить это множество мотивов как комплекс главной партии. Ему в какой-то степени противостоит другой комплекс — тем более мелодичных, вызывающих представление о побочной партии.

Взаимодействие всех этих различных мелодических образований создает титаническую картину — своеобразную музыкальную фреску, в которой впечатляет целое, а не отдельные детали. Лишь в самом конце части неистовый шквал отступает. Тихо поют флейта и английский рожок. По словам автора, здесь «впервые появляет ся птица... Птица? Это вы поймете впоследствии. Здесь она не столько поет, сколько плачет». Как неумолимый приговор, как ход самого бытия, не подвластного людям, звучит заключительная тема первой части у тромбонов на фоне повторяющейся жесткой ритмической фигуры рояля, виолончелей и контрабасов.

Вторая часть — De profundis clamavi ad de, Domine (Из бездны взываю к тебе, Господи) — «полное боли размышление-молитва». Это адажио, написанное в сложной трехчастной форме с разработочным средним разделом и синтезирующей репризой, отличающееся чистым, светлым колоритом. Спадает драматическое напряжение. Медленно течет бесконечная гибкая мелодия. В ней — печаль о погибших, боль воспоминаний. Удивительно целомудренная и возвышенная музыка повествует о том, что смог сохранить человек среди всеобщего разрушения.

Из мрачных низких басов доносится суровый мотив заупокойной молитвы. И тут «снова является голубь, на этот раз в ясной отчетливой мелодии... Голубь с оливковой ветвью в клюве, вестник мира в пучине бедствий». Музыка отличается удивительным сплавом нежности, силы и напряжения. Автор говорил, что ему хотелось найти «благородную текущую мелодическую линию», ибо «самую высшую мелодическую форму он представляет себе как возносящуюся аркой радугу».

В третьей части — «Dona nobis pacem!» (Даруй нам мир!) — возвращаются образы войны, страдания, разрушения. Движется шествие, зловещее и неотвратимое в своей фанатичной исступленности. Эта музыка сродни горьким и страшным страницам современника Онеггера — Шостаковича. В ней тот же ужас перед неотвратимым нашествием нелюдей. Порою заголовок части может восприниматься как горькая ирония отчаяния.

Античеловеческое движение неотвратимо. На фоне остинатной ритмической фигуры тупого марша поочередно вступают все духовые инструменты, начиная от затаенно-тихого бас-кларнета до ярчайшего полного звучания всей медной группы. И вот — исступленный вопль всего оркестра... и резкий перелом. Страшное шествие, основанное на чередовании двух образов — механистичного марша роботов (главная тема сонатной формы) и мужественного, протестующего — людей (побочная тема), затихает.

Заканчивается симфония нежной и прекрасной мелодией (новая тема, появляющаяся только в коде) в темпе адажио, в приглушенном и трепетном звучании струнных слышится надежда на свет и утешение.

Пришла победа [во Второй мировой войне], но наступивший мир не оправдал возлагавшихся на него надежд. В такой атмосфере создает Онеггер Третью симфонию (1946), на которой лежит отпечаток глубокого духовного кризиса, переживаемого композитором. Это, пожалуй, самая философски значительная из всех его симфоний.

Композитор писал о ней: «Я хотел, чтобы это произведение символизировало протест современного человека против нашествия варварства, тупости, против страданий, против бюрократической машины, которые штурмуют нас уже столько лет… Моя симфония — драма, в которой играют (в действительности или символично) три действующих лица: Горе, Счастье и Человек. Это вечная проблема. Я попытался ее обновить»; «Я назвал мою Третью симфонию Литургической, хотя в ней нет ни одной темы из григорианских песнопений. Я заимствовал из Литургии только названия, которые могли служить пояснением моих замыслов. Первая часть называется „Dies irae“. Это взрыв сил ненависти, который все уничтожает и не оставляет ничего, кроме развалин и разрушений. Вторая — „De profundis clamavi“ — мольба, обращенная к высшей силе, к которой воздеваешь руки, которой хочешь отдать все, что только сохранилось чистого и благородного в глубине души. Третья часть — „Dona nobis pacem“ — описывает неумолимое нарастание порабощенности человека, полную утрату им свободы, что и заставляет его кричать от отчаяния. Моя симфония завершается утопическим представлением того, чем могла бы быть жизнь в братстве и любви».

В Литургической симфонии сконцентрированы идеи, не раз волновавшие композитора. Судьба человека, задавленного бездушным «машинизмом», властвующим в современном мире, была главной темой оратории «Крики мира»; торжество разрушительных сил воплотилось в «Пляске смерти»; скорбное одиночество личности, жаждущей служения человечеству, и мечты о тихом и чистом счастье в единении с цветущей природой занимали большое место в концепции «Жанны д’Арк на костре».

Неудивительно, что характер музыкальной образности, средства, приемы композиторского письма, применяемые Онеггером в симфонии, близки к встречавшимся в указанных сочинениях. Это полное агрессивной энергии движение, основанное на колючих мотивах и жесткой политональной вертикали, образуемой пластовой полифонией. Невольно вспоминается опыт урбанистических опусов Онеггера («Пасифик-231», «Регби»).

Такова первая часть Литургической симфонии (Allegro marcato) с главной темой, состоящей из нескольких резких энергичных мотивов, каждый из которых «врезается в слух» (Б. М. Ярустовский). Как и у Шостаковича, такого рода колючая моторика служит средством изображения «злых сил». Сходны и приемы инструментовки с пронзительными трелями флейт и захлебывающимися сигналами медных инструментов.

Симфония вызывает, однако, аналогии не только с Шостаковичем, но также с Малером и Чайковским. Сходство с Малером проявляется в характере плакатной контрастности тематизма, в приемах развития, в оркестре. Оркестр Литургической — тройной с фортепиано и тамтамом, но без арф, столь обычных для партитур французских композиторов.

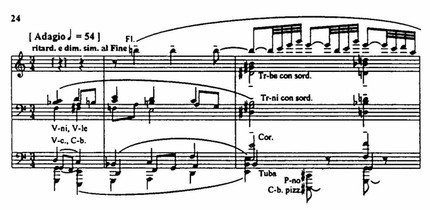

Adagio симфонии — это траурное lamento. Напомним ее название: «De profundis clamavi» — «Из бездны взываю». Поистине, из глубины бездны взывает о помощи раздавленный человек! «Шаги» аккордов в партии фортепиано создают иллюзию траурного шествия, патетичны речитативы меди на фоне льющейся кантилены струнных. Патетика придает почти баховское величие Adagio, заставляя говорить о его трагедийной сущности. И в конце как катарсис возникает «птичья песня» — песня надежды. Ее поет солирующая флейта на фоне затухающего хорала засурдиненной меди:

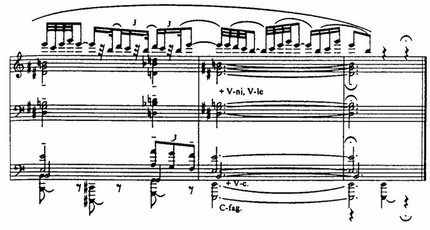

Третья часть снова возвращает нас к устрашающим образам первой. Это рондо, в котором рефреном является зловещий марш роботов. Музыка части гиньольно гротескова, ее бездушность заставляет вспомнить урбанистическую моторику. «Что я хотел выразить в начале третьей части, это поход коллективной глупости. Я изобрел тяжеловесный марш, для которого умышленно выковал идиотскую тему». Этот «марш роботов», по словам Онеггера, символизирует «войну, милитаризм, превращение человека в раба, слепого и глухого».

По образному содержанию третья часть очень близка к эпизоду нашествия из Седьмой симфонии Шостаковича. Близость этих двух симфоний сказывается и в драматургии — в нагнетаемой до исступления динамике нарастания, приводящего к кульминации (у Онеггера — в самом конце репризы, завершающейся шестью ударами диссонирующего аккордового комплекса оркестрового tutti, forte fortissimo).

Удивительная кода — лучезарный, завораживающий хорал в темпе Adagio. Вновь в нем проходит «птичья» тема флейты, которой отвечает мотив из «De profundis» у солирующей скрипки в «невесомой» звучности флажолетов. Каденция скрипки, как и тема флейты, почти дословно повторяет темы любви и мечты Жанны д’Арк.

Г. Т. Филенко

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.