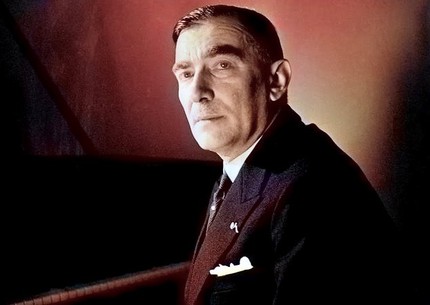

Разносторонняя деятельность Кароля Шимановского — крупнейшее явление музыкальной культуры Польши первых десятилетий XX века. В нем соединились дарования композитора, пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля, критика и писателя.

Такой многогранности способствовало все окружение Шимановского, и в первую очередь — семья с богатейшими культурными традициями. С раннего детства Шимановский находился в атмосфере искусства: отец и брат композитора — пианисты, а сестра — певица, художница и поэтесса. Уже в детские годы Кароль сочиняет оперы, в домашних постановках которых участвовал его двоюродный брат, будущий писатель Я. Ивашкевич. Мальчик обучается игре на фортепиано сначала под руководством отца, а затем в Елизаветграде — в школе своего дяди Г. В. Нейгауза (отца советского пианиста Генриха Нейгауза).

В 1901-1905 гг. Шимановский учится в Варшавской консерватории, где овладевает композиторским мастерством в классе З. Носковского. В эти годы он пишет главным образом фортепианные произведения: сонату, прелюдии, этюды. Выбор жанров и музыкальный язык выдают приверженность стилю Ф. Шопена и А. Скрябина. Вскоре начинают ощущаться влияния И. Брамса, М. Регера и в особенности яркого, красочного оркестрового стиля Р. Штрауса (опера «Хагит» — 1913, 2 первые симфонии, сочинения для голоса).

Подобно многим своим современникам (М. Равель, С. Прокофьев), Шимановский увлекался неоклассическим возрождением старинных жанров (сарабанда, менуэт и т. п.). Сочинение музыки постоянно сочеталось с ее пропагандой, интенсивной концертной деятельностью, многочисленными поездками по странам мира. В 1885 г. композитор вошел в группу музыкантов «Молодая Польша», боровшуюся против академизма, за развитие нового, национально самобытного и высоко профессионального искусства.

В 1906-14 гг. жизнь Шимановского связана с Берлином, Веной, поездками по Италии, Германии, Польше, Украине, в страны Африки: Алжир и Тунис. Образы Востока, его философия и поэзия нашли отражение в музыкальном творчестве: в Третьей симфонии «Песнь о ночи» (1916), написанной по мотивам произведений средневекового персидского поэта Джалаледдина Руми, в вокальных сочинениях «Любовные песни Хафиэа», «Песни безумного муэдзина», в песнях на слова Р. Тагора. Увлечение Шимановского Востоком было, во многом близко аналогичным устремлениям Дебюсси и Равеля.

Но не только это связывало польского композитора с французским импрессионизмом: к годам первой мировой войны относится формирование нового стиля Шимановского, более современного гармонического языка, уже не укладывающегося в рамки классико-романтической гармонии. Главное для музыки Шимановского этих лет — красочность, колористичность звуковой палитры. Это сказалось в экзотической опере «Король Рогер» (1918-24) — одной из вершин творчества; в балетном дивертисменте «Мандрагора», а произведениях, навеянных образами античности (кантата «Деметра», цикл поэм для фортепиано «Метопы»).

Годы первой мировой войны Шимановский провел главным образом на Украине: в родной Тимошовке, Киеве, Елизаветграде (1917-19), Львове (1919), он часто приезжал с концертами в Москву и Петроград. После революции Шимановский принимал участие в создании новой советской культуры: работал в музыкальном отделе Наркомпроса, выступал перед рабочими и солдатами, писал статьи о воспитательном воздействии искусства на человека, о его роли в обществе. Свои эстетические взгляды Шимановский изложил в философской повести Эфеб и многочисленных статьях о музыке.

В 1919 г. Шимановский переезжает в Варшаву, а в 20-е гг. предпринимает большую гастрольную поездку по Англии, Франции и Америке (Нью-Йорк, Флорида, Куба).

В 20-е гг. происходит новый поворот в эволюции стиля Шимановского. Композитор обращается теперь к древнейшим пластам национального фольклора; изощренная, сложнейшая хроматическая ткань уступила место старинным диатоническим ладам (вокальный цикл «Слопевне» на ст. Ю. Тувима). Проводя много времени в Закопане (Польше), где он лечился от туберкулеза, композитор изучал местную гуральскую песенность. Результатом собирания народной музыки явились обработки курпевских и подгаляньских песен, музыка балета «Разбойники» («Харнаси», 1923-32), «Stabat mater» (задумано как «Крестьянский реквием» — 1926), Четвертая симфония (симфония-концерт с фортепиано — 1932), Второй квартет, Двадцать мазурок для фортепиано (1926).

Шимановский охватил в своем творчестве все жанры: он написал 2 оперы, 2 балета, оперетту, 6 кантат, 4 симфонии, музыку для фортепиано (3 сонаты, миниатюры), скрипки (2 концерта, соната, цикл поэм «Мифы»), 2 квартета, вокальные сочинения.

В последние годы жизни особое внимание Шимановский уделяет педагогической деятельности; в 1927-33 гг. он возглавлял Варшавскую консерваторию и был профессором композиции. Продолжались и концертные выступления в качестве пианиста. В 1933 г. Шимановский приезжал в СССР, он часто ездил лечиться в Закопане, Австрию и Швейцарию.

Подобно многим своим современникам, Шимановский прошел путь сложной творческой эволюции. Обращаясь к различным манерам письма, он соединил национальную традицию с приемами современной композиторской техники и тем самым положил начало польской музыке XX в.

К. Зенкин

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Шимановский, Кароль Мацей (пол. Karol Maciej Szymanowski; 24 IX (6 X) 1882, Тимошовка, быв. Херсонской губернии — 29 III 1937, Лозанна) — польский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель и музыкальный критик.

Происходил из семьи, издавна жившей на Украине и отличавшейся широтой художественных интересов, высокой музыкальной культурой (отец — Станислав Корвин-Шимановский и брат Феликс Шимановский — пианисты, сёстры — Станислава Шимановская-Корвин — певица, впоследствии одна из лучших исполнительниц произведений Шимановского, Анна Шимановская — художница, Зофья Шимановская — поэтесса, на её стихи написаны многие вокакльные сочинения Шимановского).

Игре на фортепиано учился у отца, с 1889 — в Елизаветграде (ныне Кировоград) в музыкальной школе у своего дяди Г. В. Нейгауза, с сыном которого Г. Г. Нейгаузом (первым исполнителем ранних фортепианных произведений Шимановского) его связывала тесная дружба (с семьями русских музыкантов Нейгаузов и Блуменфельдов Шимановский состоял в родстве).

Композиторское дарование Шимановский проявил в раннем детстве — написал 3 оперы, в т. ч. на собственное либретто (для домашнего исполнения, в котором участвовал двоюродный брат Шимановского, будущий писатель Я. Ивашкевич); созданные в возрасте 8–9 лет прелюдии для фортепиано и песни записаны отцом Шимановского. В 1901–05 Шимановский жил в Варшаве, брал уроки у М. Завирского (гармония) и З. Носковского (композиция). В юности написал сонату для фортепиано (получила премию на Шопеновском конкурсе во Львове, 1910).

В 1905 вошёл в группу «Молодая Польша» и вместе с другими её членами (также учениками З. Носковского) боролся с консерватизмом в польской музыке, стремился утвердить её национальную самостоятельность и высокий профессиональный уровень, пропагандируя национальное искусство как композитор, исполнитель и публицист.

Ранние сочинения Шимановского были опубликованы Издательством товарищества молодых польских композиторов (1905), созданным меценатом князем В. Любомирским, покровительствовавшим этой группе. Их оркестровые произведения исполнял дирижёр Г. Фительберг в концертах «Молодой Польши» в Варшаве и Берлине в 1906, фортепианные сочинения — Г. Г. Нейгауз и другие пианисты, а также сам Шимановский, прекрасный пианист, скрипичные произведения — П. Коханьский.

В 1906–08 Шимановский жил в Германии, Италии, много концертировал. В 1910–11 вновь путешествовал по Италии, посетил Сицилию. Эти поездки расширили музыкальный кругозор Шимановского. В 1912–13 жил в Тимошовке и Вене, где познакомился с балетом И. Ф. Стравинского «Петрушка» (гастроли «Русских сезонов» за границей), музыкальными драмами Р. Вагнера, симфоническими поэмами Р. Штрауса, симфониями Г. Малера, оперой К. Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда».

Влияние Штрауса проявилось в концертной увертюре (1905) и (в меньшей степени) во 2-й симфонии Шимановского, которая исполнялась в 1913 под управлением Г. Фительберга в Австрии и Германии. В том же году под воздействием тех же музыкальных впечатлений написал оперу «Хагит». Получили известность в авторском исполнении фортепианные сочинения Шимановского, в т. ч. 2-я соната. В Вене Шимановский заключил контракт на 10 лет с издательской фирмой «Universal Edition». Зиму 1913–14 он провёл в Закопане. В 1914 предпринял путешествие в Италию (с заездом в Сицилию), Алжир и Тунис; экзотика древне-восточной культуры, восточная философия, поразившие Шимановского, нашли отражение во многих его сочинениях.

В 1914–19 ежегодно проводил лето в Тимошовке и Киеве. Неоднократно бывал в Москве и Петрограде (1915–16, а также после 1917), где исполнялись его произведения. В 1917–19 работал в Елизаветграде, принимал активное участие в музыкально-общественной жизни, выступал перед рабочими и солдатами; работал в музыкальном отделе Наркомпроса, писал статьи, в т. ч. о воспитательной роли искусства в обществе. В 1919 жил во Львове, в конце года поселился в Варшаве, много концертировал, писал статьи об эстетической роли искусства и музыкальной критики («Замечания по вопросу о современной музыкальной критике в Польше» и др.).

Гастролировал со скрипачом П. Коханьским в Ливерпуле, Лондоне (1920–21; познакомился здесь с С. П. Дягилевым) и Нью-Йорке (также в 1922), посетил Флориду и Кубу. В 1922 дал концерт в Париже, выступал там неоднократно (до 1926), что способствовало его знакомству с музыкой французских композиторов тех лет, писал о них статьи в польских музыкальных журналах. С 1922 регулярно ездил (для лечения от туберкулёза) в Закопане, где изучал местный («гуральский») фольклор. В 1924 концертировал в Варшаве и Львове.

В 1927–33 возглавлял Варшавскую консерваторию (в 1930 преобразовал её в Высшую школу музыки, в 1930–33 директор), стремился реорганизовать учебные программы в соответствии с новейшими требованиями музыкального образования. В 1928–29 лечился в Австрии, в 1929–30 — в Швейцарии и в других странах; постоянно живя в Закопане, выступал в городах Европы с авторскими концертами (1933–36), в т. ч. в СССР. В 1936 работал в Париже, участвовал в постановке своего балета «Разбойники» («Харнасе»).

Шимановский — крупнейший польский композитор (после Ф. Шопена и С. Монюшко). Творческие позиции Шимановский определились уже в раннем периоде, когда он в своей музыке осуществлял программу деятелей «Молодой Польши», борясь с рутиной в искусстве и отстаивая новые, прогрессивные художественные принципы. Но, сохраняя верность основным идеям этой группы, он пережил сложную эволюцию. В сочинениях раннего периода творчества заметны разнородные и порой противоречивые влияния. В фортепианных сочинениях начала 1900-х гг. ощущается близость к Шопену и Скрябину (сочинения для фортепиано — 9 прелюдий ор. 1, 4 этюда ор. 4, 1-я соната ор. 8, вариации на польскую народную тему для фортепиано ор. 10, 1899–1900), затем И. Брамсу и поздним романтикам.

В вокальной лирике этих лет заметно влияние Х. Вольфа и отчасти П. И. Чайковского; оно обнаруживается в циклах: 6 песен на сл. К. Тетмайера ор. 2 (1900–02), 4 песни на сл. Т. Мициньского ор. 11 (1904–05), 5 песен на стихи немецких поэтов ор. 13 (1905–06; в т. ч. «Зулейка» на сл. Ф. Боденштедта и «Колыбельная» на стихи из сбоника «Волшебный рог мальчика» А. Арнима и К. Брентано и др.).

В симфоническом творчестве Шимановского наметились иные тенденции: 1-я симфония (ор. 15, 1907; в рукописи) в области гармонического языка и фактуры обнаруживает влияние творчества М. Регера, что дало повод Шимановскому позднее шутливо называть её «гармонически-контрапунктическим монстром». В 3-частной 2-й симфонии (ор. 19, 1910) и 2-й сонате для фортепиано (ор. 21, 1911) использованы старинные танцы — менуэт, сарабанда; в финале фуга синтезирует тематический материал всей формы. Насыщенность фактуры полифоническими средствами, тяготение к формам старинной музыки выявляют в произведениях Шимановского 1910-х гг. тенденции неоклассицизма; в то же время культ чувства с его тончайшими нюансами и связанная с этим хроматизация мелодико-гармонического языка роднит их с музыкой поздних романтиков.

Уже в раннем периоде творчества проявился характерный для Шимановского интерес к вокально-оркестровым жанрам и опере; наиболее значительны песни для голоса с оркестром «Саломея» (на сл. Я. Каспровича, ор. 6, до 1907) и «Пентесилея» (на сл. С. Выспяньского, ор. 18, 1908). Одноактная опера «Хагит» (по драме Ф. Дёрмана, ор. 25, 1913) по эмоциональному колориту близка операм Р. Штрауса; влияние Штрауса нашло впоследствии косвенное отражение в исканиях Шимановского позднего периода.

Несмотря на всё это обилие влияний, Шимановский уже в ранний период творчества проявил себя как композитор, идущий собственным путём. В творчестве периода 1914–20 главным выразительным средством Шимановского стала красочно-звуковая палитра оркестра, хора или отдельных голосов либо инструментов, что привело к преодолению строгой системы мажоро-минора и классической функциональной гармонии. В сочинениях этих лет проявилось увлечение Шимановского культурой Востока (это сближало его с французскими импрессионистами). Используя колористические находки К. Дебюсси и М. Равеля, Шимановский создаёт свой собственный стиль, сочетающий традиции классиков (в сонатно-симфонических и концертных жанрах) с достижениями современных композиторов, особенно Скрябина (высокая эмоциональность, порой экстатичность).

Наиболее ярко это проявилось в сочинениях для скрипки (цикл из 3 поэм «Мифы» ор. 30, 1-й концерт ор. 35), а также в произведениях для фортепиано (2 цикла из 3 поэм — «Метопы» ор. 29 и «Маски» ор. 34, 3-я соната с фугой ор. 36) и особенно в 3-й симфонии «Песнь о ночи» (с солистом и хором, воспринимающимися как дополнительная эмоционально-звуковая краска в оркестре), созданной на стихи Т. Мициньского по мотивам поэзии средне-векового восточного поэта Джалаледдина Руми под впечатлением поездки в Африку.

В симфонии отразилось предчувствие надвигавшейся 1-й мировой войны 1914–18. Те же черты присущи вокальным циклам «Любовные песни Хафиза» (для голоса с оркестром на тексты в переводе с арабского, ор. 26, 1914), «Песни сказочной принцессы» (ор. 31, 1915), а также кантатам на сл. З. Шимановской «Деметра» («Персефона», ор. 37 bis, 1917) и «Агава» (ор. 38, 1917), 4 песням на сл. Р. Тагора (ор. 41, 1918), «Песням безумного муэдзина» (на сл. Я. Ивашкевича, ор. 42, 1918).

Одно из наиболее зрелых и значительных сочинений Шимановского — опера «Король Рогер» (первоначальное название «Пастырь», ор. 46, 1918–24; либретто Ивашкевича и Шимановского), в которой экзотические элементы получают изысканное красочное преломление; в опере затрагивается проблема ответственности власть имущих за судьбы людей и народов (по содержанию отчасти перекликается с оперой «Золотой петушок»). Стилистически к ней примыкает и балетный гротескный дивертисмент-пантомима «Мандрагора» (в качестве интермедии к постановке комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», ор. 43, 1920).

Резкое изменение творческой манеры Шимановского, проявившееся в обращении к древней народно-национальной культуре, языку, обычаям и как следствие сказавшееся на замене насыщенной хроматики музыкального языка модальностью, свойственной славянской народной музыке, заметно в вокальном цикле на сл. Ю. Тувима «Слопевне» (поэтический неологизм; от сочетания польских корней «слово» и «пение»; ор. 46, 1921).

В этот период Шимановский изучал гуральский музыкальный фольклор (жителей Татр в Закопане), делал сольные и хоровые обработки курпёвских и подгаляньских песен. Подлинные народные мелодии он использовал в крупных сочинениях (вокально-хореографическая поэма «Разбойники», известная также под названием «Харнасе», ор. 55, в которую введена сцена свадебного обряда). Народно-песенные интонации слышатся в 4-й концертной симфонии для фортепиано с оркестром, 2-м квартете и др.

В стремлении создать новый национальный стиль Шимановский обращается к достижениям предшествующих эпох, в т. ч. к формам музыки Ренессанса. В сочинении «Stabat Mater» (op. 53, 1926), первоначально задуманном как «Крестьянский реквием», композитор использовал польский перевод канонического текста, стремясь воспроизвести характер духовных песнопений. Влияние гуральской музыки ощутимо и во 2-м скрипичном концерте (ор. 61, 1932–33), который Шимановский считал одним из своих высших достижений.

Подытоживая идейно-стилистические искания предшествующих периодов, стремясь подчеркнуть возможность органического сплава народной и профессиональной музыки, классического и современного искусства, Шимановский создаёт 20 мазурок (ор. 50, 1926), в которых наиболее ощутимы сочетания различных тенденций. В мазурках использованы элементы музыкального фольклора Мазовии (вдохновлявшего Шопена) и горцев Подгалья. Шимановский считал, что в его мазурках наиболее заметны следы шопеновского влияния. Шопен был для композитора художественным олицетворением «польского духа». Мазурки Шимановского, с их гармонической ясностью и ритмической чёткостью, вошли в фонд мировой фортепианной классики.

Несмотря на сложность развития стиля Шимановского, яркая индивидуальность композитора, художника-романтика, не утрачивала самобытности на протяжении всего его творческого пути; характерными оставались подчёркнутая субъективность мышления и яркая эмоциональность при большом профессиональном мастерстве. Своеобразные гармонизации Шимановского, в т. ч. для хора, отличаются мастерским использованием подголосочной полифонии, органично сочетающейся с народной мелодикой. В своих обработках Шимановский соединяет характерные черты польской народной песенности с собственной оригинальной манерой.

В своих статьях Шимановский постоянно подчёркивал роль музыки в жизни современного общества, которой придавал важное воспитательное значение.

Написал философскую повесть «Эфеб» («Efebos», 1919; рукопись сгорела во время 2-й мировой войны 1939–45), в которой выразил свои эстетические взгляды, литературные эскизы «Каин», «Томек…» и другие (в рукописи). Автор статей о современной польской и западно-европейской музыке, о творчестве Ф. Шопена, И. Ф. Стравинского, М. Равеля, А. Г. Рубинштейна, П. Коханьского и др.

Сочинения:

оперы — Хагит (Hagith, 1913; 1922, Варшава), Король Рогер (Krуl Roger, 1924; 1926, Варшава); балеты — Разбойники (Harnasie; 1923–32; 1934, Прага; 1936, Париж), Мандрагора (Mandragora, дивертисмент-пантомима к «Мещанину во дворянстве» Мольера, 1920, Варшава); оперетта «Лотерея мужей, или Жених № 69» (Loteria na mezуw, czyli Narzeczony, 1909, фрагменты исполнялись по Польскому радио);

для солиста, хора и оркестра — кантаты: Деметра (Персефона) и Агава (Agawe) (обе — 1917), Stabat Mater (1926), Приди, Создатель (Veni, Creator, с органом, к открытию Высшей муз. школы, 1930), Песнь о ночи (Piesn о nосу, 3-я симфония, на слова средне-векового персидского поэта Мерлана Джалаледдина Руми, польский текст Т. Мициньского, 1916), Литания Деве Марии (1934);

для оркестра — симфония (1907; 1910, переинструментована при участии Г. Фительберга в 1930–36; 1916), концертная увертюра (1905, 2-я ред. 1913); для инструмента с оркестром — 4-я, концертная, симфония (с фортепиано, 1932), концерты для скрипки (1916, 1933);

камерно-инструментальные ансамбли — фортепианное трио (1907), струнные квартеты (1917, 1927); для скрипки с фортепиано — соната (1904), Мифы (Mity, 3 поэмы, 1915), Ноктюрн и тарантелла (1915), Колыбельная (1918), 3 каприса Паганини (1918), Романс (1920);

для голоса с оркестром — песни: Саломея (1907; 2-я ред. 1912), Пентесилея (1908; 2-я ред. 1912), Любовные песни Хафиза (Piesni milosne Hafisa, op. 26, 1914, 3 песни с фортепиано, op. 24, 1911); для хора (a cappella) — 6 курпёвских песен (6 Piеsni Kurpiowskich, слова народные, 1929);

для фортепиано — 3 сонаты (1904, 1911, 1917), Метопы (Metopy, op. 29; 3 поэмы: Остров сирен — Wyspa syren; Калипсо, Навзикая, 1915), Маски (Maski, ор. 34, 1916: Шехеразада, Шут Тантрис (Blazen Tantrys) Серенада Дон Жуана), фантазия (1905), вариации (1903), вариации на польскую тему (1904), 9 прелюдий (1899–1900), 16 этюдов (1906–16), 20 мазурок (1924–26 и др.), пьесы;

песни с фортепиано — циклы: Песни безумного муэдзина (Piesni muezina szalonego, 1918; вариант для голоса с оркестром — 1934), Курпёвские песни (1932); обработки для фортепиано польских народных песен; романсы на сл. Я. Каспровича, С. Выспяньского, К. Тетмайера, а также П. Верлена, Ф. Ницше, Р. Демеля, Д. Давыдова и др.; музыка к пьесе «Князь Потёмкин» Т. Мициньского (1925, Варшава).

Литературные сочинения: Избранные статьи и письма, М., 1963; Wychowawcza rola kultury muzycznej w spoleczenstwie, Warsz., 1931, то же, Кr., 1949; Frederic Chopin et la musique polonaise moderne, «RM», 1931, No 12; Z listуw, Kr., 1958.

Литература: Сотрудничество народов. Путь Кароля Шимановского (интервью с польскими артистами), «Советское иск-во», 14 XI 1933; Hестьев И., К. Шимановский в России, «СМ», 1962, No 11; Хоминьский Ю., Шимановский и Скрябин, в кн.: Русско-польские музыкальные связи, под ред. И. Бэлзы, М., 1963; Jachimecki Z., Karol Szymanowski, rys dotychezasowej twуrezosei, Kr., 1927; Сhybiriski A., K. Szymanowski, «Muzyka polska», 1937, No 4; Szymanowska-Korwin S., Jak nalezy spiewac utwory Karola Szymanowskiego, Warsz., 1938; Golachowski S., K. Szymanowski, Kr., 1948, Warsz., 1977; Stromenger K., Karol Szymanowski, Warsz., 1949; Lobaсzewska S., Karol Szymanowski, Kr., 1950; Z zycia i twуrezosсi K. Szymanowskiego, (Kr. J, 1960 (с хронографом, библио- и нотографией); Bronowicz-Chylinska T., Karol Szymanowski, Кr., 1961, 1973; Michalowski К., Karol Szymanowski. Katalog tematyczny, Kr., 1967; Chominski J. M., Studia nad K. twуrczoscia K. Szymanowskiego, (Kr., 1969); Zakopianskie dni Karola Szymanowskiego (1894–1936), Kr., 1975; Iwaszkiewicz J., Spotkania z Szymanowskim, Kr., 1976; Szymanowska Z., Opowiesc о naszym domu, Kr., 1977; Wiersze о Szymanowskim, Kr., 1979; Klemm E., Der Weg Karol Szymanowskis, «Musik und Gesellschaft», 1978, Jahrg. 28, No 10; Waldorff J., Serce w plomieniach…, Warsz., 1980.

О. В. Левтонова, З. Лисса

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Силуэты композиторов XX века: Шимановский