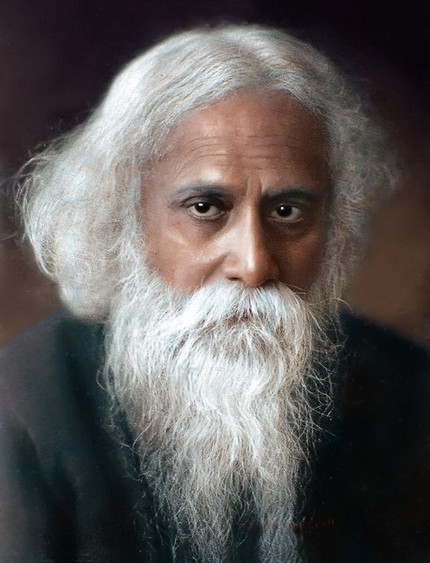

Тагор, Рабиндранат (Тхакур Робиндронатх) (6 (по други данным, 7) V 1861, Калькутта — 7 VIII 1941, Шантиникетон, близ Болпура; по другим данным — Калькутта) — индийский писатель, философ, музыкант, живописец, общественный деятель.

Родился в семье просветителя, деятеля национального движения Дебендранатха Тагора (1817–1905). Учился в Калькутте, затем в Лондонском университете (1878–80), где занимался литературой и музыкой. Большое влияние на формирование эстетических взглядов Тагора оказала интеллектуальная и артистическая атмосфера в семье — дом Тагора часто посещали крупнейшие индийские музыканты, писателем и музыкантом был его брат Джотириндранатх Тагор.

Тагор создал свыше 2000 песен на собственные и канонизированные религиозные тексты, а также на традиционные тексты баулов (в юношеском возрасте выступал под псевдонимом Бхану Синха). Песни «Джанаганамана» («Душа народа») и «Амар шонар Бангла» («Моя золотая Бенгалия») стали впоследствии гимнами Индии и Бангладеша. Автор одной из популярнейших в Индии песен «Банде матарам».

Песни Тагора представляют собой своеобразный синтез черт северо-индийской классической музыки (таких стилей, как таппа, тхумри, дхрупад) и традиционной музыки Бенгалии (характерных для неё стилей и форм — киртан, бхаджан, бхатиали); в структуре многих из них заметно влияние образцов европейской музыкальной классики. Произведения Тагора отличаются простотой и доступностью музыкального языка, поэтичностью текста, во многом приближаясь к стилю «деши». В его песнях присутствуют и элементы классических раг и тала, системы которых он обогатил новыми разновидностями.

Тагора считают создателем таких составных раг, как Бхайрава-Бхайрави, Дарбари-Тоди-Бхайрави, а также новых видов тала — Навами, Рупакда и др. Песенное творчество Тагора настолько своеобразно, что существует как отдельный вид под названием «Рабиндра сангит» (песни Рабиндраната). Среди крупнейших современных исполнителей песен Тагора — Ч. Чаттерджи, Д. Мукерджи, К. Банерджи, С. Митра.

Тагору принадлежит около 20 произведений для музыкального театра. Большую популярность приобрела его первая музыкальная драма с песнями и танцами — «Вальмики Пратибха» («Гений Вальмики», 1881, совместно с Дж. Тагором); широко известны также «Кал Маритайя» (1882) и одна из последних — «Чандалика» (1933). Среди других музыкальных драм — «Майер Кхела» (1888), «Васанта» (1923), «Прабахини» (1925), «Ритуранта» (1927), «Навин» (1931), «Шампочан» (1931), «Сраван Гата» (1934).

Способствовал возрождению и популяризации различных танцевальных стилей (например, «манипури»), старинных религиозных танцев и др., оказывал поддержку танцевальным школам (в частности, школе У. Шанкара). В 30-е гг. Тагор создал танцевально-музыкальные драмы, ставшие вскоре широко известными, — «Читрангада» (поставлена также на советской сцене — балет «Читра», 1960, Куйбышев) и «Чандалика», последнее произведение этого жанра — «Шьяма» (соч. в 1940). В ряде музыкальных драм Тагор впервые в практике индийской музыки предпринял попытку претворения особенностей европейской музыкальной культуры.

Активный музыкальный деятель, педагог, Тагор в 1901 в своём поместье Шантиникетон основал школу, преобразованную в 1918 в университет Вишва Бхарати, где обучают живописи, музыке и др. При университете Тагор создал Театр-студию. Здесь он впервые поставил многие свои сценические произведения, нередко исполняя в них главные роли. Осуществлял постановку музыкальных драм Тагора также университет искусств «Кала бхавана»; сложившийся там особый стиль актёрской игры и танца называется шантиникетонским. Деятельность Тагора в области индийской музыки и хореографии оказала огромное влияние на развитие национальной культуры.

Произведения Тагора пользуются большой популярностью. Лучшие песни и музыкальные драмы Тагора записаны на грампластинки; имеется ряд записей песен в его исполнении. В 1961 в Дели издано собрание песен Тагора («Anthology of one hundred songs of Rabindranath Tagore in staff notation», v. 1–2). На тексты Тагора писали вокальные произведения (с оркестром и фортепиано) многие композиторы — советские (в т. ч. С. Н. Василенко, М. М. Ипполитов-Иванов, М. О. Штейнберг) и западно-европейские (Д. Мийо, К. Шимановский, Л. Яначек и др.). В 1962 выпущен сборник романсов, написанных на стихи Тагора советскими композиторами. С. А. Баласанян создал Рапсодию для оркестра на темы Рабиндраната Тагора, В. А. Власов — симфоническую сюиту (с чтецом) «Читая Тагора».

Тагор был большим другом Советского Союза; после поездки в СССР (1930) вышли его «Письма о России» («Рашияр читхи», 1931). Ему принадлежит около 100 статей, касающихся различных областей общественной и культурной жизни. В 1913 за книгу стихов «Гитанджали» («Жертвенные песни») Тагор удостоен Нобелевской премии. В 1961 во всём мире отмечалось столетие со дня рождения Тагора; в Калькутте создан университет «Рабиндра бхаван» и открыт музей («Дом Тагора»).

Литература: Синявер Л., Поэт, музыкант, художник. (К столетию со дня рождения Р. Тагора), «СМ», 1961, No 5; Рабиндранат Тагор, 1861–1961, (Сб.), М., 1961; Thompson E. J., R. Tagore, L. — N. Y., 1921; R. Tagore, Calcutta-L.-N. Y., 1921, 1928; Bake A. A., Indian music and R. Tagore, L., 1932; Sykes M., R. Tagore, Bombay-L.-N. Y., 1943, 1944; Roy T., Outlines of Tagore’s music, в сб.: Festschrift J. Schmidt-Gorg, Bonn, 1957; Rabindranath Tagore, 1861–1961. A centenary volume, Delhi, 1961; Wolff H. C., R. Tagore und die Musik, в сб.: Festschrift К. G. Fellerer, Regensburg, 1962; Кripalini К., R. Tagore, a biography, L., 1962; Вose F., R. Tagore und die moderne indische Musik, в кн.: Festschrift fur W. Wiora, Kassel, 1967; Ray L., Rabindranath and music, «Journal of the Indian Musicological Society», 1972, No 3.

Е. М. Гороховик

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Поборник дружбы и мира

Принято считать, что музыка как искусство, не нуждающееся в переводе, особенно легко переходит национальные границы, становится подлинно интернациональным художественным языком, доступным людям повсюду. В целом так оно и есть, но из каждого правила существуют исключения, и подчас практика опровергает укоренившиеся представления. Особенно часто происходит это, когда дело касается традиционной музыки Азии.

Творчество Рабиндраната Тагора — один из наиболее ярких тому примеров. Поэтические создания великого сына Индии широко известны во всем мире, переведены на десятки языков (в том числе, конечно, и на русский). На тексты Тагора написано и множество музыкальных произведений, среди авторов которых — К. Шимановский и Д. Мийо, С. Василенко и М. Ипполитов-Иванов, Л. Яначек и М. Штейнберг, С. Баласанян и В. Власов. И вместе с тем музыкальное наследие Тагора, не менее весомое и значительное, остается, по существу, достоянием лишь его соотечественников. Слишком уж обособлена и поныне музыкальная культура Индии, слишком разнится ее строй от привычных нам представлений и слуховых образов. И поэтому довольно многочисленные статьи, посвященные композиторскому творчеству Тагора на русском языке, все же не могут заменить нам непосредственного знакомства с лучшими из огромного множества сочинений, созданных им на протяжении шести с половиной десятилетий.

Сочинять — и музыку, и стихи — Тагор начал еще в 70-х годах прошлого века в родительском доме, который был одним из очагов, хранивших национальную культуру в период английского владычества. Он получил широкое и разностороннее образование, изучал не только индийскую, но и европейскую музыку, но остался верен многовековым традициям своего народа. Вместе с тем он смело переосмысливал складывавшиеся веками нормы, отбрасывал старое, отжившее, обогащал традиционную музыку новыми формами, новым содержанием. Именно так возникли музыкальные драмы Тагора, начиная с первой — «Гений Вальмики» (1881), в которой автор, по его собственным словам, «был совершенно поглощен привлекательной задачей освобождения мелодических форм от их оков и приноровления к неведомой ранее трактовке».

На протяжении следующих десятилетий Тагор — и это ставило его над всеми современниками — черпал творческое вдохновение не только в истории и легендах Индии (что всегда было свойственно национальному искусству), но и в реальной действительности. Эта тенденция особенно усилилась после того, как в конце прошлого века он близко познакомился с жизнью простых людей Бенгалии, их обычаями и обрядами, их фольклором. Это тоже повлияло на его творчество, обогатило музыканта новыми импульсами.

Тагор всегда руководствовался высокими гуманистическими идеалами: он был великим гражданином и патриотом, верившим в свободу и счастье своей родины. Еще в отцовском доме написал он патриотическую песню, где были и такие символические строки: «Тебе, о Мать, я отдаю всего себя». Позднее он становится активным участником национально-освободительного движения, служит его целям своим творчеством. Когда в 1905 году колонизаторы осуществили раздел Бенгалии, он ответил на это песнями, полными патриотических чувств, звучавшими как призыв к борьбе за свободу.

Таким оставался Рабиндранат Тагор всегда и во всем — в философии, поэзии, музыке — до конца своих дней. За долгую жизнь он создал более двух тысяч песен; последние из них вышли из-под его пера в мае 1941 года, всего за несколько месяцев до смерти мастера. В этих песнях, затрагивавших разнообразные стороны духовного мира и жизни соотечественников, ему принадлежали и стихи, и музыка, и в сознании индийского народа эти два компонента и поныне неотделимы. Еще в 1913 году поэтическое творчество Тагора, получившее к тому времени мировое признание, было отмечено Нобелевской премией. Но и тогда мало кому в Европе было известно, что сборник «Гитанджали», отмеченный этой наградой, на две трети составляют не просто стихи, а тексты его песен.

Не менее значительную часть своего вдохновения он отдавал музыкальному театру, создав целую серию оригинальнейших музыкально-драматических произведений, сыгравших огромную роль в развитии и обновлении национального сценического искусства. И здесь Тагор опирался на классические традиции, следовал высоким образцам древности — но следовал не догматически, а творчески, развивая различные типы национальной музыкальной драмы, поднимая ее на новый уровень синтетического искусства, в котором сливаются музыка, песня, танец, разговорная речь. Некоторые из его драматических произведений выдержаны в духе песенных циклов, воспевающих родную природу, другие сочетают элементы драмы, пение и инструментальную музыку, наконец, третьи напоминают настоящие песенные оперы, в которых автор не обращается к разговорному диалогу, достигая своей цели средствами музыки, пения и танца. Для последнего типа весьма характерна одна из последних драм Тагора — «Чандалка»; героиня ее — девушка из низшей касты чандалов, которая находит в себе силы восстать против судьбы, сбросить оковы покорности и бороться за свою любовь и равенство с другими людьми.

Говоря о значении творчества великого индийского художника, А. В. Луначарский еще в 1923 году подчеркивал: «Произведения Тагора так полны красками, тончайшими духовными переживаниями и поистине великолепными идеями, что составляют сейчас одно из сокровищ общечеловеческой культуры». Слова эти сохранили свою значимость и поныне, и они в полной мере относятся к музыкальному творчеству Тагора. Недаром сам он придавал ему первостепенное значение, заметив однажды: «Если меня забудут как философа, то сохранят в памяти мои мелодии». Музыка была для него не только важной областью творчества, но и неотъемлемой частью просветительской деятельности. Она занимала почетное место в программах созданной им в Шантаникетоне школы, преобразованной затем в университет. Здесь изучались отдельные стили национального пения, музыки, танца, ставились спектакли, устраивались фестивали; здесь увидели свет рампы многие драмы Тагора, прозвучали впервые его песни.

Индийский народ, народы всего мира не забыли Тагора — поэта, философа, музыканта, поборника дружбы и мира на земле. Музыкальное наследие его живет полнокровной жизнью в Индии и других странах Азии, его песни звучат на собраниях и митингах, в домах и на улицах, его сценические произведения составляют фундамент репертуара национальных театров. После освобождения страны от колониального ига национальным гимном Республики Индии стала песня, созданная Тагором еще в 1911 году и провозглашающая идеи братства, равенства и свободы. Идеи эти близки всем людям. Особый интерес вызывает творчество Тагора в нашей стране, которую связывают с его родиной прочные и все крепнущие узы дружбы. Одним из проявлений этого интереса стала постановка в 1960 году в Куйбышеве балета «Читра», в основу которого положены музыка и либретто Тагора. Можно не сомневаться, что в будущем мы еще познакомимся ближе со многими музыкальными творениями великого певца Индии.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1986 г.