На вопросы «Завтра» о нашем гениальном соотечественнике отвечает писатель, композитор Алексей Вульфов.

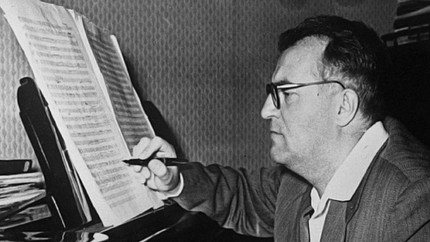

— Алексей Борисович, вы являетесь неутомимым популяризатором творчества великого русского композитора и мыслителя Георгия Васильевича Свиридова, лично знали его и работали под его началом в Союзе композиторов. Вы автор книги «Теперь лишь вспоминать…», составитель мемуарного сборника «Георгий Свиридов в воспоминаниях современников», создатель и участник множества передач о нём на радио и телевидении. В чём феномен Свиридова?

— В самом его существовании. Стиль творчества Георгия Васильевича был далеко не самым популярным и востребованным. Но он сумел найти и сохранить свою индивидуальность, что оказалось очень непросто в тех условиях, в которых он рос как композитор. Ведь его окружал мир Шостаковича, общество рафинированного академического сочинительства, которое у многих других, менее талантливых, нежели Шостакович, людей переросло в формальное композиторство. Свиридов этого очень не любил. Он, пережив с Божией помощью войну, во время которой чуть не умер от голода в Новосибирске, сумел отстоять себя, а значит, и свой взгляд на музыку, на то, какой она должна быть, сохранить в ней в первую очередь русское национальное начало.

Это не было музыкой в любимом тогда у академистов авангардном стиле, где царило музыкальное декадентство, алеаторика, пуантилизм и прочие новшества. Свиридов остался чистым музыкантом, творившим во имя красоты, во имя эстетики. И он оставался во всём русским. «Свиридов одержим идеей вечно русского…» — эту цитату из статьи своего друга, французского музыковеда Мишеля Гофмана он считал наиважнейшей и просил вставлять её во все анкеты, статьи и передачи о своём творчестве. «Я оставлю миф о России», — говорил он. В этом отношении, конечно, он уникальное явление.

Мы с моим другом Иваном Вишневским (светлая ему память!) с юных лет, когда учились музыке в училище, позже в институте и когда начали общаться с Георгием Васильевичем лично, всегда поражались: как вообще Свиридов существует в этом обиходе умозрительной музыки, в которой очень много напыщенности и мало значительности и содержания. Как существует его «Полюбила Юрочку за кожану тужурочку…», «Метель», его «Хоровод», «Веснянка», «Коляда» — целый русский мир и, самое главное, мир музыки гармонически простой?! Недаром говорил святой старец Серафим Саровский: «Где просто, там ангелов до ста». Но не следует путать простоту с простоватостью. Свиридов — из простых. И нёс простое — настоящее простое.

— Верно ли, что Свиридов был очень гармоничен в своих представлениях о том, что должно быть в искусстве и как это воплотить, но при этом его взаимоотношения с внешним миром — коллегами, властью — были далеки от идиллии?

— Совершенно верно, это было гармоничное, естественное общение с миром жизни. «Мир жизни» — выражение новгородского художника и писателя Виктора Фёдоровича Гребенникова. При этом гармонична сама свиридовская музыка. К сожалению, настали времена, когда приходится доказывать, что музыка должна быть красивой. Это всё равно, что убеждать о необходимости иметь запас сахара в кондитерском цеху.

Академисты сто лет разрушали это представление: считалось, чем больше диссонанса, неблагозвучия, пикантности, тем лучше, современнее, новее. Но новизна-то была выдуманная. И здесь сохранить гармонию общения с миром, с человеком посредством музыки — это действительно поразительный феномен. Но Свиридову, как видно, помогал Господь, потому что главное христианское качество — это любовь. В первую очередь беззаветная любовь к музыке, которая у него была, а наряду с этим к тому же потрясающее понимание значения слова.

Что такое русская речь, я понял, вступив в общение с Георгием Васильевичем. Это напоминало человека, который выяснил, что на земле, помимо меди, оказывается, существует ещё и золото. Так же и я. Свиридов всю русскую поэзию знал наизусть. Он любил цитировать Евангелие: «В начале бе Слово, и Слово было Бог…» И то, что он пришёл к православию и последним его сочинением стали «Песнопения и молитвы» — показательно. Потому что этот человек, конечно, был озарён идеей любви в христианском её понимании.

— При этом он слыл человеком тяжёлым?

— Разве может быть лёгким человеком гений, через которого Господь пропускает десятки тысяч божественных «ампер»? Однажды на мой вопрос: что представлял собой Шостакович, композитор Борис Александрович Чайковский ответил: «Вряд ли он мог быть хорошим парнем…» Конечно, гении — это люди тяжёлые. Тем более Георгий Васильевич был прям, говорил в глаза всё, что считал правильным, а в музыкальной среде это не всегда принято.

Известнейший фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров рассказывал мне о крутом нраве Свиридова. Когда в 1968 году его выбрали первым секретарём Союза композиторов РСФСР, Щуров пришёл к нему в кабинет с докладом и долго излагал свои планы по работе фольклорной комиссии. Георгий Васильевич тогда внимательно слушал Щурова, но в конце сказал: «Знаете, вы будете делать то, что я вам скажу». И всё, точка, разговор окончен.

Однажды я испортил Свиридову анкету, и он меня выгнал. Причём как! Он не стал говорить: «Подите вон!» Он просто поднялся из-за стола, величественно, как царь Иван III, я — вместе с ним. Прошли в прихожую, и там в первый и последний раз в жизни мне не было подано пальто — сам одевался. Он открыл дверь и сказал тихим страшным голосом: «Спасибо большое», — и я в полнейшем потрясении ушёл. Потом звонил ему, писал покаянное письмо. Он простил. Георгий Васильевич был гневливый, но не злой человек.

На самом деле, если бы он не был добр, то и музыку такую не мог бы писать. Его музыка человечная. Поэтому народ очень любил её. При всём своеобразии и одновременно простоте музыкального языка она несла радость и красоту. У Свиридова есть свои, как он говорил, «патенты». Однажды он слушал женские хоры молодого тогда Вишневского и был совершенно потрясён, захвачен ими. В какой-то момент воскликнул: «Ну, слушайте! Сами додумались до этого?! Сами придумали?!« — «Конечно, Георгий Васильевич!» — «Это патент! Это потрясающе, Иван Сергеевич, что вы это нашли!» Вот и у самого Свиридова были сплошные патенты: его коронный лад-аккорд — «свиридовская тоника», его типичные крещендо, знаменитые динамические два пьяно, соседствующие с тремя форте, его грандиозные, как Монблан, кульминации, спадающие вниз столь же круто…

— Свиридов сам «нащупал» свой музыкальный стиль? Какова в этом роль его великого учителя — Шостаковича?

— Свиридов пришёл к своему стилю поздно, до того ему пришлось преодолеть огромное сопротивление, в том числе и со стороны своего учителя, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, человека, дважды, на мой взгляд, спасшего ему жизнь. Когда о Шостаковиче говорят плохо в связи со Свиридовым, это колоссальная подлость. Свиридов находился под огромным влиянием Шостаковича, как и все музыканты того времени. Но как началось их противостояние, рассказывал сам Старик.

Ещё до войны Георгий Васильевич принёс Шостаковичу свои шесть русских песен на слова Александра Прокофьева. И зазвучало под этакий «гармошечный» перебор фортепьяно: «Эта русская девчонка…» Шостакович его за это просто высек: «Георгий Васильевич, вы несёте гордое звание композитора. Что такое вы мне показываете?!» Свиридов на эти слова хлопнул дверью и покинул класс.

Формально он так и не закончил Ленинградскую консерваторию. Ему было всего 25 лет, но он уже понял своё призвание — не просто советского, а русского советского композитора. Понял, что искусство стоит на национальной почве, что без этого никакого великого творчества не получится. Такое у него было наитие в части собственного музыкального пути! Ведь ещё до конфликта с Шостаковичем (с которым они позже восстановили добрые отношения), девятнадцатилетний композитор написал своё первое, настоящее «свиридовское» произведение — шесть романсов на слова Пушкина, среди которых самый знаменитый — «Подъезжая под Ижоры». Когда Шостакович умер, Свиридов, рассказывали, буквально задыхался слезами.

— Поэт Владимир Костров говорил, что это свиридовское сочинение — исчерпывающее для России.

— Абсолютно! Даже если бы он больше ничего не сочинил, всё равно считался бы выдающимся композитором. И здесь опять нельзя не сказать о роли Шостаковича в судьбе Свиридова. Он был провинциальный мальчишка, курянин, который приехал в Ленинград, где его окружали мировые высоты искусства, музыкознания, музыковедения и прочее. И Дмитрий Дмитриевич Шостакович за сочинение пушкинских романсов принимает совсем юного Свиридова в Союз композиторов СССР.

Георгий Васильевич рассказывал, что после этого он начал получать повышенную стипендию: «Я стал состоятельным студентом. Купил себе пиджак и стал позволять себе ходить в ресторан». Хотя другой его учитель, Пётр Борисович Рязанов, с большим сомнением отнёсся к этим романсам и был недоволен, что Свиридов сворачивает на дорогу той самой музыкальной простоты. Но мнение Шостаковича стало решающим.

— Можно ли выделить конкретные имена западных или русских композиторов, кто составлял личный музыкальный пул Свиридова, его фундаментальные предпочтения? Или же его эрудиция была слишком велика, и кого-то исключить практически невозможно?

— Георгий Васильевич досконально знал музыку, литературу, живопись. Восхищался Шопеном, который для него был музыкальным эталоном, и он про его музыку, к примеру, говорил: «Я не знаю, как всё вот это витало в воздухе, а потом стало вальсом Шопена…» Свиридов отлично знал и восхищался некоторыми произведениями Малера, больше всего ему нравилась его Девятая симфония. Он любил Брамса, переиграл все сонаты Хиндемита. Не говоря уже о Моцарте и Бетховене, он прекрасно знал всю западную музыку.

Однажды Георгий Васильевич попенял мне, что я не смог напеть тему 24-й сонаты Бетховена: «Надо знать все его сонаты наизусть. Вы же — композитор!» В наибольшей степени Свиридову была близка музыка Франца Шуберта.

Что касается русских композиторов, выше всех Свиридов ставил Мусоргского. Для него это был музыкальный бог. Конечно, Глинка, Даргомыжский, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков — это тоже его непререкаемые авторитеты. В меньшей степени — Пётр Ильич Чайковский — симфонист. Ревниво относился к нему Старик. У Рахманинова он отмечал музыкальное многословие, многонотие, которое Георгий Васильевич не любил, но, разумеется, его шедевры высоко почитал, говорил о Рахманинове: «Чистый, светлый, как весна, композитор». Знал и переиграл Стравинского.

Несмотря на предпочтения, нельзя сказать, что мир Свиридова построен Шубертом или Мусоргским. Он сам по себе, потому что гений. А любой талант никогда не имеет прямого заимствования, это всегда некое своеобразие. Талант — избранность, единичность.

Музыка Георгия Васильевича не архаична, она очень современна. К сожалению, сегодня даже те, кто называют себя патриотами России, не знают одного из главных аспектов патриотизма — произведений Свиридова. В лучшем случае назовут «Время, вперёд!» и «Метель»…

— Что надо слушать в первую очередь? Ведь его наследие огромно.

— Можно пройтись по основным произведениям Свиридова, не затрагивая общеизвестных сочинений. 1935 год. Шесть романсов на слова Пушкина. «Роняет лес багряный свой убор», «Зимняя дорога», «К няне», «Зимний вечер», «Предчувствие», «Подъезжая под Ижоры» — это совершенно феноменальная музыка. 1945 год. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, за которое Свиридов получил Сталинскую премию. 1955 год. Песни для голоса и фортепиано на стихи Бёрнса. Это первое произведение, в котором проявился совершенно уже свиридовский музыкальный стиль.

Гениальная вокально-симфоническая поэма «Памяти Сергея Есенина» (1956) — произведение, где не просто звучит потрясающая музыка, но и проходит калейдоскоп истории России. Часть Поэмы с названием «1919» вносит самый сильный контраст в произведение. Тема Гражданской войны для Свиридова особенная. В 1959 году композитором написана сильнейшая «Патетическая оратория» на слова Маяковского — такое действо-колосс.

С 1960-х хлынул уже целый поток свиридовских шедевров: «Маленький триптих» для симфонического оркестра. Хотя Свиридов и не любил симфонизм, но сам при этом был потрясающим оркестровщиком. Далее стоит обратить внимание на хоровые сочинения, например «Ты запой мне ту песню, что прежде…» и три миниатюры для хора на слова Блока — «Хоровод», «Веснянка», «Коляда». Хоровая поэма «Ладога», «Грусть просторов» на слова Соллогуба, особенно в записях 1970–1980-х — какое всё это чудо, какая неутомимая свежесть!

Считаю, что Свиридов написал несколько потенциальных гимнов России. Один из них — песня «О России петь, что стремиться в храм…» В своё время Георгий Васильевич вместе с Шостаковичем и Александровым участвовал в конкурсе гимнов СССР, но не прошёл, Сталин выбрал великолепный гимн Александрова, с музыкой которого не могли тягаться даже самые именитые композиторы. Но Свиридовым в 1972 году написана «Весенняя кантата», которую завершает величественный финал — «Матушка-Русь» со словами: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка-Русь!»

— Это вечное высказывание о России!

— Совершенно верно. Далее — замечательная Маленькая кантата «Снег идёт» (1965), написанная на стихи опального тогда Пастернака — это к вопросу о якобы антисемитизме Свиридова. И к вопросу об его отношении к современности — это гениальные «Пять хоров на слова русских поэтов» (1958).

Помню, когда четырнадцатилетним мальчишкой впервые услышал хор «Как песня родилась», я вдруг почувствовал небывалую родственность этой музыки, она, как масло, вошла в душу. И там же — хор «Повстречался сын с отцом» — страшная сцена Гражданской войны, когда отец сносит шашкой голову сыну. Вся эта трагедия феноменально, до мурашек передаётся только посредством хора, без какого-либо сопровождения. Таков же у него и ладожский прибой в «Ладоге»!

Разбираться в музыке Свиридова — удивительная вещь! В каждом его сочинении обязательно есть какая-то музыкальная находка, тот самый «патент». В смысле образности им всегда бывает найдена удивительная звучность. Например, в первой песне цикла на стихи Роберта Бёрнса «Давно ли цвёл зелёный дол?» физически ощущаешь, как «лес шелестел листвой».

Когда Свиридов с певцом Александром Ведерниковым показывали песню Самуилу Маршаку, переводчику стихов Бёрнса, тот, когда слушал её, плакал, не стесняясь слёз. Или во «Флюгере» из блоковского цикла аккомпанемент сделан так, что слышишь гуляющий по крышам петербургский ветер… Столько истинного богатства в музыке Свиридова, изобилие! Не смогу, пожалуй, назвать ещё композитора со столь бесконечным разнообразием деталей и образов.

Нельзя не вспомнить и хоровую поэму «Ладога», сочинённую в 1980 году. И наконец, две базовые вещи Георгия Васильевича: «Пушкинский венок» для хора (1979) и гениальнейшая поэма «Отчалившая Русь» для баритона и фортепиано на слова Есенина (1977), которая заканчивается словами: «Несу, как сноп овсяный, я солнце на руках!»

— Тоже своего рода гимн Родине.

— Да. Георгий Васильевич и нёс нам всем солнце. Это был человек колоссальной силы, в том числе физической. Он был широк в плечах, крепок. Когда мы с ним ходили на рынок и он рукой опирался на меня, я чувствовал скорее руку паровозного машиниста, а не композитора. И конечно, Свиридов был наделён невероятной внутренней силой. Он был, как бурлящий вулкан, когда его что-то занимало или он взрывался, если его что-то не устраивало, например, в исполнении на репетиции.

— Алексей Борисович, можно ли сказать, что последнее сочинение Свиридова «Песнопения и молитвы» является духовным завещанием композитора?

— «Песнопения и молитвы» Свиридова — это шедевр православной культуры, которым Георгий Васильевич, великий старец с мученической жизнью, голодавший, гонимый, едва не спившийся в 1948–1953 годах, потерявший сыновей, переживший три инфаркта, сеял для нас разумное, доброе, вечное и в конце земного пути не похоронил нас в своей музыке, а помолился за нас этим хоровым циклом. Он понял, что России и нам всем остаётся искренняя молитва — за себя, за ближних, за страну. А например, у Гаврилина в его «Перезвонах» слышится трагедия, и я считаю, что Валерий Александрович этим произведением не оставляет никаких надежд. Так же, как и Валентин Григорьевич Распутин в потрясающей книге «Прощание с Матёрой», которая реквием не по настоящему, а по будущему.

Распутин и Свиридов долгие годы дружили. И я вспомнил сказанные однажды мудрые слова Валентина Григорьевича, когда к нему пришла женщина, преподаватель Литинститута, и в ходе беседы сказала: «Вы, Валентин Григорьевич, русские писатели-деревенщики, боролись за Россию». Распутин, который всегда общался очень скупо, сдержанно, гораздо больше слушал, чем говорил, после этих слов поднял глаза и сказал: «Нет, не за Россию мы боролись, а за цивилизацию».

Абсолютно то же можно сказать про Свиридова и его музыку: это борьба не только за Россию, но и за цивилизацию, за жизнь на Земле. Свиридов — это продлённая ещё на пятьдесят лет, естественная и при этом национальная по корням музыкальная культура. И все наши замечательные писатели: Астафьев, Распутин, Абрамов, Евгений Носов — это продление русской литературы и обогащение её новым словом и смыслом. Они органически вплели свою родную речь из тех мест, из которых вышли, в русскую литературу. То же сделал Свиридов — продлил и обогатил ещё на полвека русскую музыкальную культуру.

— Знаю, что, помимо создания музыки, Георгий Васильевич многим коллегам лично помог устоять на ногах.

— Да, например, вряд ли бы удержался Гаврилин в Ленинграде, если б Георгий Васильевич не дал ему в своё время премию Ленинского комсомола за «Русскую тетрадь» и не поддержал бы его.

Свиридов оказал влияние на таких музыкантов, как эстонский композитор Вельо Тормис, которого он очень высоко ценил. Близко дружил с грузинским композитором Отаром Васильевичем Тактакишвили и всегда тепло о нём отзывался. То есть Свиридов влиял не только на русскую, но и в целом на современную музыку, при этом очень много взяв от неё лично для себя. Он же был академист, филигранный мастер своего дела, его партитуры — единственные в своём роде; хоровые звучности, которые он нашёл, феноменальны по звукообразованию.

При этом нет пророка в своём отечестве! Ценят и сохраняют наследие Георгия Васильевича, память о нём, в Курске, который можно смело называть свиридовской столицей. Там действует музыкальный техникум имени Свиридова, в городе установлена мемориальная доска и стоит памятник нашему великому соотечественнику, регулярно проводятся Свиридовские чтения, концерты. Это то, что прежде всего должно было бы быть в Москве, но чего, по сути, нет.

После многолетнего ожидания на Большой Грузинской наконец-то появилась мемориальная доска на доме, где жил и работал Георгий Васильевич. Но памятник Свиридову в Москве так и не установили. Имея все советские высшие награды и премии за свою музыкальную и общественную деятельность, при жизни в современной России он удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Не дотянул до первой! Наверное, руководителям от культуры есть о чём задуматься. Правда, недавно принято решение о развитии музея в Фатеже и придания ему федерального статуса.

— Как бы там ни было, Свиридов уже вошёл в народный слух, его произведения знают, хотя порой и не могут назвать имя автора музыки, удивляются, что ту же «Метель» написал Георгий Васильевич. С другой стороны, он очень литературоцентричен, ориентирован на слово, это самый поэтичный композитор. При этом он написал произведение, которое совершенно не нуждается в слове. Это мистерия ХХ века — «Время, вперёд!» То есть он вроде бы максимально гармоничный человек, но вокруг него всё время возникает какой-то антитезис. Почему?

— Он просто очень широкий человек. И он учил к миру жизни относиться широко. Старик сам ходил в гастроном за молоком, сам мыл посуду. И у него догматизация не ценилась. Он считал, что всё любопытно, и везде надо, что называется, попробовать увидеть или сделать. Поэтому у него есть произведения, которые немыслимы без слова, и есть такие, где оно совершенно не нужно, — там всё говорит музыка. Свиридов — Мастер! Он делал то, что хотел.

Главной для него была речь, к которой он прислушивался и сам феноменально ею владел. Но при этом у него не было и догматизации исторических идей. Например, он всегда говорил: «Не записывайте меня в белогвардейцы, они моего отца шашками зарубили…» Вообще, тема Гражданской войны — одна из лейттем в его творчестве. В то же время, например, его совершенно городская замечательная «Петербургская песенка» из вокального цикла «Петербург» ничего общего не имеет со свиридовским «У меня отец крестьянин» на слова Есенина. И в то же время восхитительная песня «Рекрута» из этого же цикла написана в чисто русском фольклорном стиле.

То есть он был человек широчайшего взгляда на мир. Потому что прочитал всю мировую литературу. Однажды Старик меня отругал за то, что я не знал произведение какого-то ирландского писателя, ни имени, ни сочинений которого я никогда ни до, ни после этого не встречал: «Почему вы ничего не читаете?! Интересоваться жизнью нужно, читать!» Сам он, к примеру, знал наизусть весь классический русский театр, любимый автор — Островский, «Горячее сердце» обожал. Правда, оперу так и не написал, этот жанр он не признавал.

— Почему?

— Он считал, что это неестественный жанр, как и симфонизм. Свиридов в музыке превыше всего ставил мелодию. То есть он ориентировался на высший естественный абсолют восприятия и донесения музыки — мелодию. За это его и ненавидели, и этому завидовали. Вот почему Георгий Васильевич так любил пьесу «Моцарт и Сальери», всегда её приводил в пример. Сальери умён, опытен, а Моцарт — гениален. Простой слепой скрипач мог наиграть мелодию из оперы Моцарта, так же, как сегодня уличные музыканты в подземном переходе играют романсы Свиридова. Потому что это мелодия, то, что так близко человеку.

Лучше, конечно, об этом и многом другом почитать в книге самого Георгия Васильевича «Музыка как судьба». Сейчас в «Молодой гвардии» вышло уже второе издание этого труда. Низкий поклон редакторам издательства Людмиле Александровне Барыкиной и Марии Кирилловне Залесской, которые, я считаю, совершили подвиг перед Отечеством, и, несмотря на невероятные трудности, сделали всё возможное, чтобы книга опять увидела свет. Потому что это феноменальный свод мыслей о жизни и культуре.

Повторю, что, к сожалению, хорошую музыку сейчас фактически не слушают. Многие ли, например, знают «Снег идёт», «Весеннюю кантату»? Даже учащиеся музыкального колледжа молчат, спросишь — глазки опустили. Какие же вы музыканты, если понятия не имеете о таких произведениях новейшей русской классики, написанной в своей стране?! «Песнопения и молитвы» даже многие певчие в храмах не знают, не поют.

Сейчас в целом пропал интерес к музыке, вот в чём дело. Плохо, что люди перестали сами музицировать. Чтобы провести торжество — подавай тамаду. Спеть от начала до конца хоть одну песню, русскую или советскую, затруднительно. Подавляющее большинство теле- и радиоканалов крайне далеки от популяризации свиридовского наследия. А дворовая, попсовая «музыка» — это трагедия нации, если не всего европеоида.

— Вы упомянули, что Свиридов хорошо знал классический русский театр. Надо отметить, что он писал музыку и к спектаклям, и к кинофильмам, и она была настолько хороша, что постепенно обретала самостоятельную жизнь.

— Да! Три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» — удивительная музыка, восходящая к традициям русской духовной лирики. На самом деле изначально они написаны не для театра. Дело в том, что Свиридов задумал сочинить свои религиозные произведения уже с 1960 года, то есть гораздо раньше выпуска спектакля. Эта музыка написана на древнерусские слова, которые супруга, вернейший друг и сподвижник Георгия Васильевича, Эльза Густавовна, прожившая с ним просто мученическую женскую жизнь, предложила Малому театру, и они легли на этот спектакль. Музыка Свиридова была знаменита среди интеллигенции в 1970–1980-е годы, три его хора из спектакля и сегодня всё ещё популярны.

Вообще-то именно благодаря Эльзе Густавовне мы сейчас можем слушать знаменитую «Метель». Когда в 1973 году Георгия Васильевича якобы за буйный нрав «попросили» из Союза композиторов России, нужно было искать способ подзаработать на жизнь, на семью. И она надоумила Старика сделать редакцию музыки «Время, вперёд!» и «Метель». Свиридов это сделал, и теперь мы можем слушать прекрасные инструментовки.

— Если для Свиридова так важна мелодия и песня, можно ли хоть в какой мере назвать его песенником?

— Конечно, Свиридов — не песенник. Он — академист, это надо чётко понимать. Это одна из причин того, что мало кто даже просто знает об этом. Потому что музыкальный академизм всё-таки всегда бытовал в среде так называемой просвещённой публики. Хотя у Свиридова есть общенародные произведения, к примеру музыка из программы «Время», вальс и романс из «Метели», песня «Маритана» к спектаклю «Дон Сезар де Базан». Но это всё, можно сказать, отдельные пёрышки великой ангельской птицы под названием «музыка Свиридова», которую, к сожалению, не знают массы. Из-за чего мне очень больно и обидно, и жалко молодёжь.

Но есть и хорошие тенденции. Сейчас я слышу, что в постановках московских учебных студий ГИТИСа и ВГИКа, например великолепнейшего курса Александра Львовича Фёдорова, всё больше и больше начинает звучать музыка Свиридова и Гаврилина. Это очень здорово!

Вспоминаются слова Валерия Александровича Гаврилина: «Нужно, чтобы молодыми голосами запели старую песню». Было бы очень хорошо, чтобы в первую очередь именно в кругах театра и кино появился интерес к нашей великой музыке. Интерес — есть проявление любви. А любовь — главное христианское начало. Именно это ключ к музыке Георгия Васильевича Свиридова.

Андрей Смирнов

Источник: zavtra.ru