...г-н Дехтярёв своею ораториею доказал, что он может поставить имя свое наряду с первейшими композиторами в Европе.

Г. Державин (из рецензии)

У учителя концертов Степана Дегтярёва за давание им посторонним людям концертов вычесть из жалованья 5 рублей и отдать певчему Чапову за объявление об оном.

Н. Шереметев (из распоряжений)

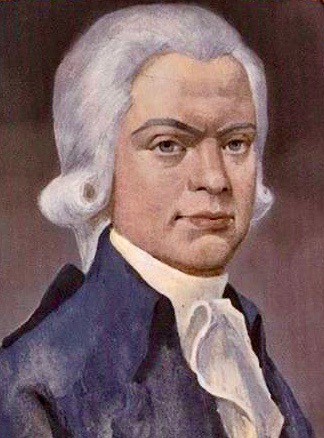

Современник Д. Бортнянского, ровесник Н. Карамзина, Степан Дегтярёв (или, как он сам подписывался, Дехтярев) занял в истории русской музыки заметное место. Автор многих хоровых концертов, уступавших, по мнению современников, лишь сочинениям Бортнянского, создатель первой русской оратории, переводчик и комментатор первого на русском языке универсального в своей широкоохватности труда по музыке (трактата В. Манфредини) — вот главные заслуги Дегтярёва.

В его сравнительно недолгой жизни сталкивались крайности — почет и унижение, служение музам и обслуживание хозяина: он был крепостным. Мальчиком его вывезли при наборе певчих из далекого от обеих столиц села Борисовка — вотчины Шереметевых, дали блестящее для крепостного образование, предоставив возможность, помимо прочего, посещать лекции в Московском университете и обучаться музыке у европейской знаменитости — Дж. Сарти, с которым, согласно легенде, он предпринял в целях совершенствования образования кратковременную поездку в Италию.

Дегтярёв был гордостью известного крепостного театра и капеллы Шереметевых в пору их расцвета, участвовал в концертах и спектаклях как хормейстер, дирижер и актер, выступал в главных ролях вместе со знаменитой Парашей Жемчуговой (Ковалевой), обучал пению, создавал для капеллы собственные сочинения. Добившись таких вершин славы, которых не достиг ни один из крепостных музыкантов, он, однако, всю жизнь испытывал тяжесть своего крепостного положения, о чем свидетельствуют распоряжения графа Шереметева. Обещанная и годами ожидавшаяся вольная была дана сенатом (поскольку после смерти графа не обнаружилось необходимых документов) лишь в 1815 году — через 2 года после смерти самого Дегтярёва.

В настоящее время известны названия более 100 хоровых произведений композитора, из них обнаружено примерно две трети сочинений (в основном в виде рукописей). Вопреки обстоятельствам жизни Дегтярёва, но в соответствии с господствовавшей эстетикой в них преобладает мажорный гимнический тон, хотя, быть может, особенно впечатляют моменты скорбной лирики. Композиторский стиль Дегтярёва тяготеет к классицистскому. Величественная простота, продуманность и уравновешенность форм его произведений вызывают ассоциации с архитектурными ансамблями того времени. Но при всей сдержанности в них ощутима и трогательная чувствительность, навеянная сентиментализмом.

Самое известное сочинение композитора — оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» (1811) — запечатлело настроения высокого общественного подъема, единения всего народа и во многом перекликается с создававшимся тогда же прославленным памятником К. Минину и Д. Пожарскому И. Мартоса на Красной площади. Сейчас происходит возрождение интереса к творчеству Дегтярёва, и многим, думается, еще предстоит открыть для себя этого мастера.

О. Захарова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Дегтярёв (Дехтерев, Дегтяревский) Степан Аникиевич (1766, слобода Борисовка, ныне Борисовского района Белгородской обл. — 23 IV (5 V) 1813, ныне Курская обл.) — русский композитор и дирижёр.

По происхождению крепостной крестьянин. С 7-летнего возраста пел в хоре графа Н. П. Шереметева и учился в его певческой школе. Изучал теорию композиции под руководством А. Сапиенцы и Дж. Сарти. Посещал занятия по русской словесности и итальянскому языку в Московском университете. По некоторым сведениям, около 1790 вместе с Сарти ездил в Италию. В юности выступал на сцене домашнего театра Шереметевых в Кускове в качестве певца (тенор) и драматического актёра, затем был певчим капеллы, регентом, дирижёром оркестра. В 1803, получив вольную, поселился в Москве. Последние годы жизни служил у одного из помещиков Курской губернии.

Наиболее значительное сочинение Дегтярёва — оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» (1811, на текст Н. Д. Горчакова) — приближается по форме к опере. Исполнение её под управлением автора в обстановке патриотического подъёма кануна Отечественной войны 1812 вызвало восторженную реакцию. В 1818 оратория была повторена в связи с открытием памятника Минину и Пожарскому в Москве. В этом произведении проявилось уверенное композиторское мастерство, но музыка оратории, сочетавшая традиции пышного академизма Сарти и сентименталистские черты, мало индивидуальна и лишена национальной характерности.

Дегтярёв написал также несколько духовных концертов. По утверждению некоторых современников, ряд произведений был им уничтожен. Дегтярёв перевёл с итальянского языка теоретическое пособие В. Манфредини «Правила гармонические и мелодические для обучения всей музыки…» (СПБ, 1805).

Литература: Смоленский С., Оратория С. А. Дегтярёва «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы», «Музыкальная старина», вып. 4, СПБ, 1907; Елизарова Н. А., Театры Шереметевых, М., 1944; Очерки по истории русской музыки 1750–1825, под ред. М. С. Друскина и Ю. В. Келдыша, Л., 1956, с. 154–66.

Ю. В. Келдыш

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.