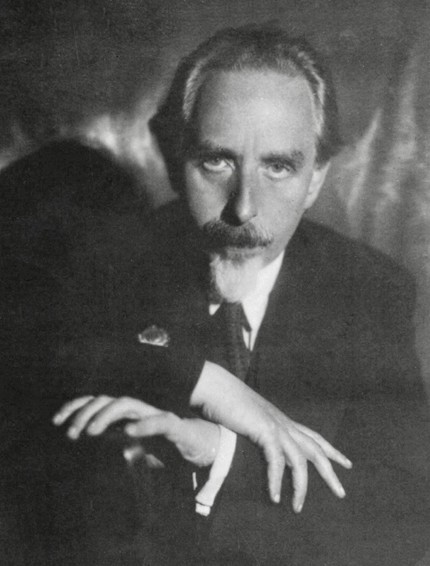

Фейнберг Самуил Евгеньевич (14 (26) V 1890, Одесса — 22 X 1962, Москва) — советский пианист, педагог, композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937). Доктор искусствоведения (1940). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

С 1894 жил в Москве. Учился игре на фортепиано у А. Ф. Иенсена, затем у А. Б. Гольденвейзера в Филармоническом училище и Московской консерватории (окончил в 1911); одновременно брал уроки композиции у Н. С. Жиляева. С 1912 концертировал в России и за рубежом. В 1922–62 профессор по классу фортепиано, с 1936 заведующим кафедрой фортепиано в Московской консерватории. Состоял членом жюри ряда всесоюзных и международных конкурсов пианистов. Был первым исполнителем многих сочинений С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, А. Н. Александрова и А. В. Станчинского, а также собственной музыки.

Завоевал известность как интерпретатор произведений А. Н. Скрябина. В его исполнении нашли отражение особенности скрябинского пианизма — полётность, некоторые приёмы звукоизвлечения и педализации. Эти черты сказывались и в интерпретациях Фейнберга произведений других композиторов. Он с равным мастерством исполнял классическую и романтическую, западно-европейскую и русскую музыку, в т. ч. оба тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха (имеется грамзапись), все сонаты Л. Бетховена, основные сочинения Ф. Шопена, Р. Шумана, пьесы П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера и др. Ярко индивидуальные трактовки сочетались у Фейнберга с точным воплощением авторского замысла, интуиция и эмоциональность — с интеллектуализмом.

Свои эстетические и педагогические принципы обобщил в ряде литературных работ, посвященных теории исполнительства и фортепианной педагогики. Как педагог придавал большое значение точному воспроизведению нотного текста, отрицательно относясь к нарочито вольным интерпретациям, надуманным нюансам. Среди многочисленных учеников Фейнберга — видные музыкальные деятели, лауреаты международных конкурсов, педагоги, в т. ч. И. Н. Аптекарев, Н. П. Емельянова, Л. М. Зюзин, В. К. Мержанов, В. А. Натансон.

В своём творчестве (главным образом сочинения для фортепиано) продолжал традиции русской классики; музыка А. Н. Скрябина была стилистически близка Фейнбергу и как композитору. Однако Фейнбергу удалось создать собственный оригинальный стиль. Для Фейнберга характерны тяготение к психологически сложным, иногда трагедийным концепциям, острой ритмике, многозвучной, нередко полифонической фактуре. Фейнбергу принадлежат обработки для фортепиано произведений И. С. Баха, А. Вивальди, А. П. Бородина, Чайковского и др.; каденции к концертам для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта, Бетховена и др., обработки народных песен, в т. ч. сборник «25 чувашских песен» для голоса с фортепиано (1937).

Сочинения:

для фортепиано с оркестром — 3 концерта (1931; 1944, Сталинская премия, 1946, 1947, 2-я ред. 1951); для фортепиано — 12 сонат (1915–1960), 2 сюиты (1926, 1936), 2 фантазии (1917, 1924), 4 прелюдии (1926), циклы романсов для голоса с фортепиано — 10 на сл. А. С. Пушкина (1922, 1937), 7 на сл. М. Ю. Лермонтова (1936), 3 на сл. А. А. Блока.

Литературные сочинения: Пианизм как искусство, М., 1965; Мастерство пианиста, (сост. и общая ред. Л. Фейнберга и В. Натансона), М., 1978.

Литература: Алексеев A., О пианистических принципах С. Е. Фейнберга, в кн.: Мастера советской пианистической школы, М., 1961; С. Е. Фейнберг. Пианист. Композитор. Исследователь. — М., 1984.

В. А. Натансон

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Эстетические впечатления от прочитанной книги, услышанной музыки, увиденной картины всегда можно возобновить. Сам материал, как правило, находится в вашем распоряжении. А вот конкретные впечатления от исполнительских откровений постепенно, с течением времени, тускнеют в нашей памяти. И все-таки наиболее яркие встречи с выдающимися мастерами, а главное, своеобразными интерпретаторами надолго врезаются в духовное сознание человека. К таким впечатлениям, безусловно, относятся встречи с пианистическим искусством Фейнберга. Его концепции, его трактовки не укладывались ни в какие рамки, ни в какие каноны; он по-своему слышал музыку — каждую фразу, по-своему воспринимал форму произведения, весь его строй. В этом можно убедиться и сегодня, сравнивая записи Фейнберга с игрой других крупных музыкантов.

Концертная деятельность артиста продолжалась более сорока лет. В последний раз москвичи слушали его в 1956 году. А масштабным художником Фейнберг заявил себя уже при окончании Московской консерватории (1911). Ученик А. Б. Гольденвейзера предложил вниманию экзаменационной комиссии, помимо основной программы (Прелюдия, хорал и фуга Франка, Третий концерт Рахманинова и другие сочинения), все 48 прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха.

С тех пор Фейнберг дал сотни концертов. Но среди них особое место занимает выступление в лесной школе в Сокольниках. Это случилось в 1919 году. В гости к ребятам приехал В. И. Ленин. По его просьбе Фейнберг сыграл тогда ре-бемоль-мажорную Прелюдию Шопена. Пианист вспоминал: «Всем, кому выпала радость принять посильное участие в маленьком концерте, не могло не передаться удивительное, так и излучавшееся жизнелюбие Владимира Ильича… Я играл с тем хорошо знакомым каждому музыканту внутренним воодушевлением, когда ты словно физически ощущаешь, что каждое звучание находит добрый, отзывчивый отклик у слушателей».

Музыкант широчайшего кругозора и огромной культуры, Фейнберг заметное внимание уделял композиции. Среди его сочинений три концерта и двенадцать сонат для фортепиано, вокальные миниатюры на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока. Значительную художественную ценность представляют фейнберговские транскрипции, в первую очередь, произведений Баха, которые входят в репертуар многих концертирующих пианистов. Немало сил он отдал и педагогике, являясь с 1922 года профессором Московской консерватории. (В 1940 году ему была присвоена степень доктора искусствоведения). В числе его учеников были концертирующие артисты и педагоги И. Аптекарев, Н. Емельянова, В. Мержанов, В. Петровская, Л. Зюзин, 3. Игнатьева, В. Натансон, А. Соболев, М. Ещенко, Л. Рощина и другие. И все же он вошел в историю советского музыкального искусства, прежде всего, как выдающийся мастер фортепианного исполнительства.

Эмоциональное и интеллектуальное начала как-то по-своему прочно переплетались в его музыкальном миросозерцании. Профессор В. А. Натансон, ученик Фейнберга, подчеркивает: «Художник интуитивного склада, он придавал большое значение непосредственному, эмоциональному восприятию музыки. Отрицательно относился ко всякой нарочитой „режиссуре“ и интерпретации, к надуманным нюансам. У него полностью сливались интуиция и интеллект. Такие компоненты исполнения, как динамика, агогика, артикуляция, звукоизвлечение, всегда были стилистически оправданы. Даже такие стертые слова, как „прочтение текста“, становились многозначительными: он удивительно глубоко „видел“ музыку. Иногда казалось, что ему тесно в рамках одного произведения. Его художественный интеллект тяготел к широким стилистическим обобщениям».

С последней точки зрения характерен его репертуар, складывавшийся из массивных пластов. Один из крупнейших — музыка Баха: 48 прелюдий и фуг, а также большинство оригинальных сочинений великого композитора. «Его исполнение Баха,- писали в 1960 году ученики Фейнберга,- заслуживает специального изучения. Работая всю свою творческую жизнь над баховской полифонией, Фейнберг-исполнитель добился в этой области таких высоких результатов, значение которых, быть может, не раскрыто до конца. В своем исполнении Фейнберг никогда не „мельчит“ форму, не „любуется“ деталями. Его интерпретация исходит из общего смысла произведения. Он обладает искусством лепить форму. Тонкая, полетная фразировка пианиста создает как бы графический рисунок. Соединяя одни эпизоды, выделяя другие, подчеркивая пластику музыкальной речи, он достигает поразительной цельности исполнения».

«Циклический» подход определяет отношение Фейнберга к Бетховену и Скрябину. Один из памятных эпизодов концертной жизни Москвы — исполнение пианистом тридцати двух бетховенских сонат. Еще в 1925 году он сыграл все десять сонат Скрябина. Собственно, также глобально были освоены им основные сочинения Шопена, Шумана и других авторов. И для каждого исполняемого композитора он умел находить особый угол зрения, порой идущий вразрез с общепринятой традицией. Показательно в этом смысле наблюдение А. Б. Гольденвейзера: «Не всегда и не со всем в интерпретации Фейнберга можно согласиться: его склонность к головокружительно быстрым темпам, своеобразие его цезур — все это временами дискуссионно; однако исключительное мастерство пианиста, его своеобразная индивидуальность, ярко выраженное волевое начало делают исполнение убедительным и невольно покоряют даже инакомыслящего слушателя».

С увлечением играл Фейнберг музыку своих современников. Так, он познакомил слушателей с интересными новинками Н. Мясковского, АН. Александрова, впервые в СССР исполнил Третий фортепианный концерт С. Прокофьева; естественно, он был отличным интерпретатором и собственных сочинений. Присущая Фейнбергу оригинальность образного мышления не изменяла артисту и в трактовках современных опусов. Да и сам фейнберговский пианизм был отмечен особыми качествами. На это обращал внимание профессор А. А. Николаев: «Своеобразны и приемы пианистического мастерства Фейнберга — движения его пальцев, никогда не ударяющих, и как будто ласкающих клавиши, прозрачный и порою бархатистый тон инструмента, контрастность звучаний, изящество ритмического рисунка».

…Однажды пианист заметил: «Я думаю, что настоящего артиста прежде всего характеризует особый коэффициент преломления, на который он способен, создавая звуковой образ». У Фейнберга этот коэффициент был огромным.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.