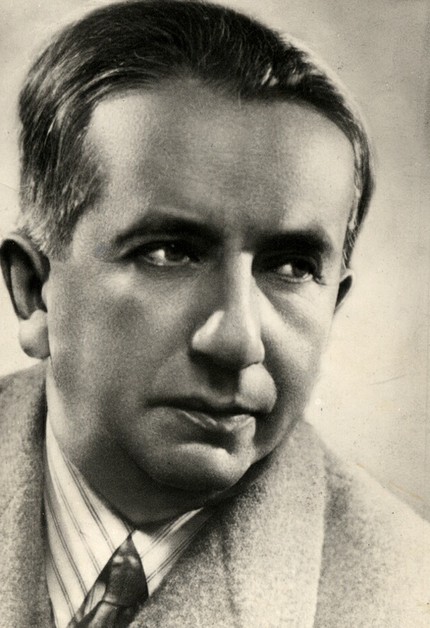

Альфредо Казелла (итал. Alfredo Casella; 25 июля 1883, Турин ― 5 марта 1947, Рим) — итальянский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный писатель.

Родился в семье музыкантов (отец был виолончелистом, преподавателем Музыкального лицея в Турине, мать — пианисткой). Учился в Турине у Ф. Буфалетти (фортепиано) и Дж. Краверо (гармония), с 1896 — в Парижской консерватории у Л. Дьемера (фортепиано), К. Леру (гармония) и Г. Форе (композиция).

Музыкальную деятельность начал в качестве пианиста и дирижёра. Гастролировал во многих европейских странах (в России — в 1907, 1909, в СССР — в 1926 и 1935). В 1906-09 участник (играл на клавесине) ансамбля старинных инструментов А. Казадезюса. В 1912 сотрудничал в качестве музыкального критика в газете «L’Homme libre». В 1915-22 преподавал в римском музыкальном лицее «Санта-Чечилия» (класс фортепиано), с 1933 — в академии «Санта-Чечилия» (курс усовершенствования игры на фортепиано), а также в академии «Киджана» в Сиене (руководитель кафедры фортепиано).

Продолжая концертную деятельность (пианист, дирижёр, в 30-е гг. участник Итальянского трио), Казелла пропагандировал современную европейскую музыку. В 1917 основал в Риме Национальное музыкальное общество, преобразованное затем в Итальянское общество современной музыки (1919), а с 1923 в Корпорацию новой музыки (секция Международного общества современной музыки).

В раннем периоде творчества испытал влияние Р. Штрауса и Г. Малера. В 20-е гг. перешёл на позиции неоклассицизма, соединяя в своих произведениях современную технику и старинные формы («Скарлаттиана» для фортепиано и 32 струнных, ор. 44, 1926).

Автор опер, балетов, симфоний; своими многочисленными фортепианными транскрипциями Казелла способствовал возрождению интереса к старинной итальянской музыке. Принимал активное участие в издании классического репертуара пианистов (И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен).

Казелле принадлежат музыковедческие работы, в т.ч. очерк об эволюции каданса, монографии об И. Ф. Стравинском, И. С. Бахе и др. Редактор множества классических фортепианных произведений.

С 1952 в Неаполе проводится Международный конкурс пианистов им. А. Казеллы (один раз в 2 года).

Сочинения:

оперы — Женщина-змея (La donna serpente, по сказке К. Гоцци, 1928-31, пост. 1932, театр «Опера», Рим), Сказание об Орфее (La favola d’Orfeo, по А. Полициано, 1932, театр Гольдони, Венеция), Пустыня искушения (Il deserto tentato, мистерия, 1937, театр «Комунале», Флоренция); балеты — хореография, комедия Монастырь над водой (Le couvent sur l’eau, 1912-1913, поставлена под названием Венецианский монастырь, Il convento Veneziano, 1925, театр «Ла Скала», Милан), Чаша (La giara, по новелле Л. Пиранделло, 1924, «Теат Елисейских полей», Париж), Комната рисунков (La camera dei disegni о Un balletto per fulvia, детский балет, 1940, театр «Арти», Рим), Роза сновидения (La rosa del sogno, 1943, театр «Опера» Рим); для оркестра — 3 симфонии (b-moll, op. 5, 1905-06; c-moll, op. 12, 1908-09; op. 63, 1939-1940), Героическая элегия (op. 29, 1916), Деревенский марш (Marcia rustica, op. 49, 1929), Интродукция, ария и токката (op. 55, 1933), Паганиниана (op. 65, 1942), концерт для струнных, фортепиано, литавр и ударных (ор. 69, 1943) и др.; для инструментов (соло) с оркестром — Партита (для фортепиано, ор. 42, 1924-25), Римский концерт (для органа, медных духовых, литавр и струнных, ор. 43, 1926), Скарлаттиана (для фортепиано и 32 струнных, ор. 44, 1926), концерт для скрипки (a-moll, op. 48, 1928), концерт для фортепиано, скрипки и виолончели (ор. 56, 1933), Ноктюрн и тарантелла для виолончели (ор. 54, 1934); инструментальные ансамбли; фортепианные пьесы; романсы; транскрипции, в т.ч. оркестровка фортепианной фантазии «Исламей» Балакирева.

Литературные сочинения: L’evoluzione della musica a traverso la storia della cadenza perfetta, L., 1923; Политональность и атональность, Л. 1926 (рус. пер. статьи Казеллы); Strawinski, Roma, 1929, Brescia, 1947; 21+26 (сборник статей), Roma, 1930; Il pianoforte, Roma — Mil., 1937, 1954; I segreti della giara, Firenze, 1941 (автобиография, англ. пер. — Music in my time. The memoirs, Norman, 1955); G. S. Bach, Torino, 1942; Beethoven intimo, Firenze, 1949; La tecnica dell’orchestra contemporanea (совм. с М. Mortari), Mil., 1950, Buc., 1965.

Литература: И. Глебов, А. Казелла, Л., 1927; Соrtеsе L., A. Casella, Genova, 1930; A. Casella — Simposium, a cura di G. M. Gatti e F. d’Amico, Mil., 1958.

C. M. Грищенко

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Альфредо Казелла — один из самых крупных итальянских композиторов первой половины XX века. Он родился 25 июля 1883 года в Турине в семье музыкантов, с пяти лет занимался на фортепиано, позднее изучал и гармонию. Мальчик обладал феноменальной музыкальной памятью, и уже в одиннадцать лет в его репертуар входили оба тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха, свыше десятка сонат Бетховена, этюды Шопена, произведения Моцарта, Д. Скарлатти. Сильнейшее воздействие оказала на него музыка Вагнера («Гибель богов» под управлением молодого Тосканини он услышал в 1895 году). Впечатления от искусства Вагнера явились главной причиной позднейшего резко критического отношения Казеллы к веризму.

В 1896 году Альфредо поступает в Парижскую консерваторию, где учится по классам фортепиано (у Л. Дьемера) и композиции (у Г. Форе). В Париже он сближается с Энеску, Равелем, Кёкленом, Роже-Дюкасом, которые вводят его в среду молодых ищущих музыкантов французской столицы и в салоны, культивировавшие новую музыку. Казелла присутствует на исполнении «Послеполуденного отдыха фавна», и его представляют Дебюсси. Вместе с Равелем он знакомится с творчеством русских классиков, в частности композиторов «Могучей кучки», а Энеску наталкивает его на изучение австро-немецкого музыкального искусства — Брамса, Малера, Р. Штрауса.

В 900-е годы интерес к творчеству старых мастеров приводит Казеллу в Общество старинной французской инструментальной музыки, основанное Р. Казадезюсом. В качестве клавесиниста он в 1906–1909 годах гастролирует вместе с ансамблем Общества. Выступает он и как пианист-ансамблист. В 1907 году как аккомпаниатор П. Казальса молодой музыкант приезжает в Россию, где знакомится с Римским-Корсаковым, Глазуновым и Балакиревым. Встречи с ними предопределили его устойчивый интерес к русскому искусству, особенно к музыке и литературе.

Сделанную Казеллой оркестровку «Исламея» Балакирева одобрил и авторизовал сам Милий Алексеевич, хотя перед этим не разрешил оркестровать это произведение ни Сен-Сансу, ни Корто. Казелла включил «Исламея» в свой концертный репертуар дирижера.

В 1908 году Казелла дебютирует как дирижер, исполняет свою симфонию, произведения Энеску, Римского-Корсакова, оркестровую транскрипцию «Исламея». В дальнейшем он проявил себя как вдумчивый интерпретатор симфонической музыки самых различных направлений и стилей.

В 1909 году Казелла вновь посещает Россию, выступая как солист в симфонических концертах С. Кусевицкого и в ансамбле с Казальсом. Вместе с великим виолончелистом он дважды играет в Ясной Поляне в присутствии Льва Толстого, и писатель дарит ему портрет с автографом. Этот портрет на протяжении всей жизни композитора висел над его письменным столом. Встреча с Толстым еще более усилила интерес-Казеллы к русской литературе, и он, по свидетельству А. В. Оссовского, проявлял себя как глубокий знаток и тонкий ценитель творений Пушкина, Гоголя, Достоевского и Л. Н. Толстого.

Другое его сильнейшее увлечение — музыка Малера. С великим австрийским композитором он сблизился в 1908 году, но сочинения его глубоко изучил еще до того. В дальнейшем отношения двух выдающихся музыкантов переросли в настоящую дружбу. Малер исключительно высоко оценивал Казеллу как дирижера и намеревался по возвращении в Вену сделать его своим помощником, однако смерть помешала ему осуществить это намерение.

Казелла становится деятельным участником музыкальной жизни Франции. В 1908 году вместе с Форе и Равелем он организует в Париже Музыкальное общество независимых, выступает как музыкальный критик, а с 1911 по 1915 год ведет класс фортепиано в Парижской консерватории.

Жизнь во французской столице все сильнее вовлекает Казеллу в русло новейших течений. Особенно большое впечатление производит на него премьера «Весны священной» Стравинского (1913). В это же время он знакомится с Малипьеро, Пиццетти и маститым Бузони, приехавшими в Париж на вызывавшие большой интерес премьеры (в том числе «Весны священной»). Молодых итальянских художников увлекли мысли Бузони о возрождении классических музыкальных традиций. Так стала складываться у них эстетика неоклассицизма, которая определила все творчество Казеллы.

В 1906 году Казелла закончил свое первое значительное произведение — Симфонию h-moll, в которой заметно сильное влияние Брамса, Малера, Р. Штрауса. Симфония свидетельствует о превосходном чувстве музыкальной формы и отличается яркостью, сочностью оркестрового звучания. Уже в ней сказался интеллектуализм композитора, явно властвующий над непосредственным выражением эмоций. Нетрудно заметить в симфонии и предвосхищения неоклассицизма.

К 1909 году относятся рапсодия для большого симфонического оркестра «Италия», Вторая симфония (e-moll), а к 1910-му — Сюита in С для оркестра (Увертюра, Сарабанда, Бурре). Сюита получила высокую оценку Малера, который рекомендовал ее к изданию. Во всех названных произведениях ощущается стремление к малеровской монументальности, а в оркестровых эффектах — влияние Р. Штрауса. Примечательна в них гармония, казалось бы, не выходящая за грани мажоро-минорной системы, притом с отчетливой диатоникой, но усложненная многочисленными альтерациями и хроматизмами.

В 1911 году был создан фортепианный цикл «В манере…» (первая серия). Каждая его пьеса написана в манере одного из мастеров конца XIX — начала XX века: Вагнера, Дебюсси, Форе, Брамса, Р. Штрауса, Франка. Впоследствии композитор продолжил этот опыт, создав вторую серию цикла с пьесами «Д’Энди» и «Равель». В 1913 году композитор сочинил музыку к хореографической комедии «Монастырь над водой» («Венецианский монастырь») на сюжет Ж. Водуайе. Из отдельных ее эпизодов он позднее составил симфоническую сюиту.

Самым значительным сочинением Казеллы в 1913 году надо признать поэму «Майская ночь» для голоса с оркестром на текст Дж. Кардуччи. Эта вещь отличается почти фресковой манерой письма и совершенно несвойственной до того Казелле жесткостью гармоний (примечательно, что в гармонической вертикали иногда используются все двенадцать звуков хроматического звукоряда).

Из произведений, созданных после «Майской ночи», отметим Девять пьес для фортепиано (1914) и «Страницы войны» — «четыре музыкальных фильма» для фортепиано в четыре руки (1915). В последний цикл вошли пьесы: «В Бельгии: движение тяжелой немецкой артиллерии», «Во Франции: перед руинами Реймского собора», «В России: атака казачьей кавалерии», «В Эльзасе: деревянные кресты». В 1918 году «Страницы войны» были дополнены пятой пьесой — «На Адриатике: итальянские броненосцы в крейсерстве». Затем автор оркестровал цикл, придав ему суровое, жесткое звучание, а также сделал новую фортепианную редакцию.

В сложных гармониях этих пьес, в контрапункте гармонических пластов отчетливо проступает влияние «Весны священной» Стравинского. Примечательно, что сюита Казеллы совершенно свободна от мотивов воспевания войны, столь свойственных тогда д’Аннунцио, Маринетти и другим писателям-шовинистам. Напротив, в ней доминируют настроения скорби и ужаса перед бездушной милитаристской машиной.

Светлым, юмористическим контрастом к «Страницам войны» явился цикл «Пупаццетти» (1915) — пять пьес для фортепиано в четыре руки: Маленький марш, Колыбельная, Серенада, Ноктюрн, Полька. «Пупаццетти» быстро завоевали широкую популярность и были переложены автором для-камерного состава из девяти инструментов (1818) и для оркестра (1920). В большинстве пьес этого цикла привлекает внимание четкая, активно пульсирующая ритмика движения, бега, также заставляющая вспомнить ритмы Скарлатти.

Совсем иной характер имеет Героическая элегия памяти солдата, погибшего на войне (1916), — оркестровое произведение возвышенно-патетического плана, с суровой экспрессией, подчеркиваемой терпкими, диссонирующими гармониями.

Из сочинений этого же периода упомянем еще Одиннадцать фортепианных пьес для детей (1920), которые по стилю письма перекликаются с детскими циклами Бартока.

В октябре 1915 года, после вступления Италии в войну, Казелла возвратился на родину. Отныне до конца своих дней он жил в Италии, выезжая за ее пределы лишь в многочисленные концертные турне.

И как пианист, и как дирижер Казелла сделал чрезвычайно много для популяризации новых сочинений молодых итальянских композиторов, а также Равеля, Дебюсси, Стравинского. Наиболее интенсивной была его исполнительская деятельность в 20-30-х годах. В 1926 году он вновь посещает Россию (теперь уже СССР), в 1927-м совершает турне по Италии (дирижирует «Свадебкой» Стравинского) и по США (дает более шестидесяти общедоступных концертов с Бостонским симфоническим оркестром), в 1928 году проводит в Сиене фестиваль Международного музыкального общества, в 1930-м предпринимает поездку в Испанию как пианист в составе организованного им Итальянского трио (скрипач А. Саррато, виолончелист А. Бонуччо); к тому же году относится поездка в Аргентину, проведение Венецианского фестиваля и гастроли в Египте.

В 1931 году на очередном фестивале Международного музыкального общества Казелла дирижирует в Лондоне симфонической сюитой Гершвина «Американец в Париже», в 1933-м участвует в фестивале этого же общества в Амстердаме. О размахе его дирижерской и пианистической деятельности можно судить по тому, что с 1927 по 1930 год он исполнил свыше двухсот произведений одних только итальянских композиторов.

Казелла активно проявлял себя и в других сферах музыкальной культуры. Так, в 1915 году он занял пост профессора по классу фортепиано в Музыкальном лицее при академии «Санта-Чечилия» в Риме, в 1920-м был удостоен звания ее академика. В 1922 году, перегруженный концертами, Казелла оставил педагогику, но в 30-х годах вернулся к преподаванию, став руководителем курсов усовершенствования пианистов при той же академии.

В 1917 году он основал журнал «Арс нова» и явился инициатором создания Национального музыкального общества, в дальнейшем преобразованного в Итальянское общество современной музыки, а затем в Корпорацию новой музыки, которая в качестве итальянской секции вошла в Международное общество современной музыки. С 1924 года он был редактором журнала этой корпорации. Кроме того, он выступал как разносторонний музыковед — исследователь и популяризатор.

Международный авторитет и активная роль композитора в итальянской музыкальной жизни привлекли к нему внимание фашистского руководства. Однако, подобно Респиги и Малипьеро, он остался абсолютно чужд официальной идеологии. Глубочайшей ошибкой было бы причислять его к деятелям типа Масканьи или Джильи, обласканным фашизмом. Казелла с его интернациональными художественными связями, с его эстетическим кредо, выросшим на почве глубочайшего усвоения достижений различных европейских музыкальных культур, по своему мироощущению был бесконечно далек от национал-шовинизма. Его обращение к великому прошлому итальянской музыки имело характер апелляции к духовным ценностям итальянского Возрождения и барокко. Духовное как общечеловеческое, как гуманистическое в искусстве этих мастеров — вот что увлекало его.

В итальянский неоклассицизм Казелла внес много нового, отличного от тех творческих тенденций, которые были свойственны Малипьеро и Пиццетти. Эти отличия заключались в его гораздо большем универсализме — недаром высшим образцом для него был Стравинский.

Примечательно стремление Казеллы к пропаганде сочинений Стравинского. В 1924 году он совместно с Шёнбергом совершил большое турне по Италии, в котором дирижировал «Сказкой о солдате» и Октетом Стравинского (Шёнберг дирижировал «Лунным Пьеро»). В 1927 году, как уже говорилось, он руководил исполнением «Свадебки», а в 1933 году под его управлением на Римском радио состоялась итальянская премьера оперы-оратории Стравинского «Царь Эдип». В 1928 году Казелла написал о Стравинском монографию, получившую широкую известность. В ней он дал тонкую характеристику творческой личности великого русского композитора и осветил его новаторскую роль в современной музыке. Значительно переработанная и дополненная редакция этой книги вышла в 1947 году, уже после смерти автора.

Именно в манере автора «Пульчинеллы» интерпретировал Казелла старинные модели отечественной музыки, и это отличало его произведения от неоклассицистских опусов Малипьеро, психологически более обостренных. Заметна у него также особенно тесная связь с инструментальной музыкой XVII–XVIII веков. В частности, стилизацией под итальянский Ренессанс явились Три песни XIV века для голоса с фортепиано, пленяющие утонченной-камерностью, и близкий к итальянскому барокко Концерт для струнного квартета (1924).

Результатом размышлений над проблемами связи современного музыкального мышления с классическими традициями явилось теоретическое исследование Казеллы — «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» (1923). Этот трактат можно назвать музыкально-теоретическим манифестом итальянского неоклассицизма. Изучив огромный материал — от ранних этапов истории европейской музыки до современности, автор исследования констатирует наличие не исчерпанных исторической эволюцией возможностей лада и тональности. Трактат примечателен идеей восстановления в современном музыкальном искусстве выразительной и формообразующей роли гармонии. В этом отношении воззрения Казеллы весьма отличались от взглядов ряда его современников.

В 1924 году Казелла завершает одноактный балет «Кувшин» по одноименной новелле Пиранделло, полной горькой иронии. В этом произведении он, перекликаясь со Стравинским, переосмысливает стилистику и музыкально-драматургические приемы итальянской оперы-буффа и инструментализма XVIII века, используя вместе с тем мотивы неаполитанского и сицилийского фольклора.

Балет вошел в репертуар труппы «Шведского балета», а успех его побудил Казеллу сделать в том же году из музыки «Кувшина» оркестровую сюиту.

В 1924–1925 годах Казелла напряженно работает над сочинением монументальной Партиты для фортепиано с оркестром, трехчастный цикл которой образуют Симфония, Пассакалья и Бурлеска. Этот цикл — законченный образец неоклассицистского стиля Казеллы. В суровом, жестком, аскетичном звучании его музыки ощутимо известное родство со вступлением и Largo Фортепианного концерта Стравинского. Если говорить о моделях этого произведения в наследии итальянского инструментализма, то они обнаруживаются в творчестве Д. Скарлатти. Партита с успехом прозвучала под управлением автора в 1925 году на венецианском фестивале Международного общества современной музыки, а затем исполнялась в Нью-Йорке под управлением В. Менгельберга при участии Казеллы в-качестве пианиста.

Весьма плодотворным в творческом отношении оказался для композитора 1926 год, когда он сочинил Римский концерт для органа с оркестром. Концерт написан в староклассическом стиле, осовремененном в духе Стравинского. Орган сопоставлен с оркестром, состоящим из трех труб, трех тромбонов, литавр и струнных, причем оркестр трактуется как ансамбль концертирующих инструментов.

Вторым произведением этого года был дивертисмент «Скарлаттиана» для концертирующего фортепиано и тридцати двух инструментов. Фрагменты пьес Д. Скарлатти получили в нем изящное, остроумное оркестровое воплощение. «Скарлаттиана» примечательна обращением к жанрам и формам народного музыкального искусства южных областей Италии — Неаполя, Калабрии, Сицилии, что будет характерно и для последующих сочинений Казеллы. Возможно, стимулом к тому явились исследования Б. Кроче о театральной культуре Неаполя. Первое исполнение «Скарлаттианы» Нью-Йоркским симфоническим оркестром (дирижер О.Клемперер, солист А.Казелла), принесло автору блестящий успех, а в дальнейшем партитура дивертисмента (полностью и по отдельным номерам) была использована в многочисленных хореографических постановках.

По-прежнему Казелла проявлял большой интерес к русской музыке. В 1926 году во время пребывания в Ленинграде он встречался с А. К. Глазуновым и А. В. Оссовским, знакомился со спектаклями недавно организованной Оперной студии консерватории, в том числе с особенно заинтересовавшим его «Каменным гостем» Даргомыжского.

Концертные выступления Казеллы — дирижера и пианиста — привлекли живейшее внимание советских музыкантов. В пояснениях к концертам итальянского гостя Б. В. Асафьев писал: «Партита для фортепиано с оркестром отличается лучшими качествами нового стиля Казеллы последних лет: стремление к ясности и чистоте линий, к стройности и блеску фактуры, к синтетическому до-мажорному ладу, к четким ритмам и к отчетливо выкристаллизовывающимся классическим метрам. <…> Бодрость, свежесть и мужественность вот характерные черты этих сочинений. Казелла стремится преодолеть гротеск, а одновременно и обнаженный эмоционализм. Точки опоры его исканий в здоровом, чисто романском чувстве меры».

Казеллу изумила интенсивность, разнообразие и высокий уровень концертной и театральной жизни СССР, беспримерная тяга широких масс к большому искусству. В ответ на благожелательное отношение к советской культуре ему было присвоено звание почетного члена профсоюза работников искусств. Нужно отметить, что и далее Казелла оставался горячим поклонником русской художественной культуры; о ее значении в мировом искусстве и о ее новаторских открытиях он не раз высказывался в печати.

Интенсивная концертная деятельность резко ослабила творческую активность Казеллы в 1927–1931 годах. И все же в 1928 году он сочинил Концерт для скрипки с оркестром, блестяще исполненный Й. Сигети, и начал работать над трехактной оперой «Женщина-змея» (по сказке Карло Гоцци), завершение которой затянулось на три года. Еще до ее окончания Казелла написал одноактную камерную оперу «Сказание об Орфее» по пьесе А. Полициано (1932), решив ее в жанре мистерии. Творчески плодотворными оказались 1932–1933 годы, когда появляются Два ричеркара на имя BACH для фортепиано, Симфония для фортепиано, виолончели, кларнета и трубы, Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.

Как уже упоминалось, в начале 30-х годов между Казеллой и Респиги возникли острые идейные разногласия. Причиной явился подписанный Респиги и другими композиторами манифест (1932) — решительное выступление против искажения классических музыкальных традиций, против аэмоциональности, космополитичности, за укрепление национального и романтического элементов в итальянской музыке. Манифест был направлен, в частности, и против неоклассицизма в той его разновидности, к которой более всего тяготел Казелла.

Свои позиции Казелла отстаивал и разъяснял в переписке с Респиги и Малипьеро. Еще раз отметим, что в условиях фашизма манифест имел двоякое значение: он мог быть воспринят как поддержка официальной эстетико-идеологической доктрины, но вместе с тем его авторы были правы, ратуя за сохранение национальных основ искусства прошлого, великих традиций итальянского искусства эпохи Ренессанса и барокко, по-своему интерпретированных в неоклассицистских опусах того же Казеллы.

В 1933 году Казелла возобновил педагогическую работу, став руководителем класса фортепиано в академии «Санта Чечилия» и в Киджанской академии в Сиене. В следующем году, проведя очередной фестиваль Международного общества современной музыки, он в составе Итальянского трио совершил концертную поездку по США. Здесь в Библиотеке Конгресса (Вашингтон) он обнаружил рукописи симфоний М. Клементи, которые решил подготовить к изданию, дописав недостающие такты и расшифровав сокращенные записи композитора. Симфонии Клементи C-dur и D-dur дополнили серию расшифровок, редакций и обработок, сделанных им ранее.

В 1935 году Казелла в последний раз посетил Советский Союз. В течение недели он провел ряд симфонических концертов в Москве, Ленинграде, Харькове, и снова, как в предыдущий приезд, советская пресса отметила стилистическую безупречность его интерпретаций.

С 1936 года, вследствие пошатнувшегося здоровья, Казелла резко ограничил исполнительскую деятельность, а с 1939 года полностью отказался от выступлений в качестве концертирующего пианиста. В том же году он основал бюллетень Киджанской академии, изданием которого руководил в течение четырех лет. Следует упомянуть о том, что в 1937 году он был избран иностранным членом Французской академии изящных искусств (на место скончавшегося Глазунова).

До конца 30-х годов Казелла создает ряд инструментальных сочинений, неизменно свидетельствующих о сохранении неоклассицистской направленности его творчества. Среди используемых им жанров — старинная sinfonia, причем этим наименованием, как в эпоху барокко, обозначается лишь первая часть цикла (Симфония, ариозо и токката для фортепиано, 1936).

Те же тенденции демонстрируют произведения других жанров: Концерт для оркестра (1937), построенный на принципе группового, ансамблевого концертирования солирующих инструментов, и Трио-соната для фортепиано, скрипки и виолончели (1938). Показателен состав циклов с использованием таких старинных форм, как токката, ария или ариозо (в качестве медленной части), хорал, жига (финал Трио-сонаты). В выборе старинных моделей, равно как и в типах инструментализма («модернизированная» токкатность) Казелла явно близок к Стравинскому.

Примечательно, что именно в 1939–1940 годах Казелла пишет исполненную драматизма Симфонию, ор. 63, образы которой явно навеяны напряженной обстановкой тех лет. Не случайно и его обращение к теме детства в одноактном балете для камерного оркестра «Комната рисунков» (1940), в который он включил материал из фортепианных циклов 1914 и 1920 годов. Уход в чистый, незамутненный мир детства демонстрирует истинное отношение композитора к происходящему — его верность общегуманистическим идеалам, которые он исповедовал в молодости.

К 1942 году относятся Ричеркар на имя Гвидо М. Гатти для фортепиано и одно из самых значительных симфонических произведений в наследии Казеллы — дивертисмент «Паганиниана» для оркестра. В следующем году автор переработал дивертисмент, расширив его и превратив в одноактный балет под названием «Роза сновидений».

В 40-е годы композитор впервые проявил интерес к литургическим жанрам. В 1943 году он закончил Три священных песнопения для баритона и органа, заимствовав тексты из Великопостной литургии и Библии, а последним его произведением стала монументальная Торжественная месса «За мир» для сопрано, баритона, смешанного хора, органа и оркестра (1945).

В поздний период Казелла продолжал выступать как музыкальный писатель. Он выпустил сборник статей, посвященный проблемам фортепианной музыки. Как глубокий знаток и ценитель классического искусства он проявил себя в книгах о Бахе (1942) и Бетховене (опубликована посмертно в 1949 году). Его трактат «Техника современного оркестра» (издан в 1950 году) явился ценным вкладом в изучение оркестрового письма XX века.

В 1946 году Казелла был назначен художественным руководителем Романской филармонической академии. Между тем состояние его здоровья неуклонно ухудшалось. 5 марта 1947 года, после тяжелой операции, его не стало.

Эстетика и черты стиля

Эстетика и стиль Казеллы формировались в теснейшем соприкосновении с современной музыкой разных стран Европы.

В период до Первой мировой войны Казелла отдает дань настроениям психологически острым, родственным Малеру, раннему Шёнбергу, и наряду с этим — живописной образности, воспринятой от французской музыкальной культуры, особенно от Равеля. Он показывает тонкое понимание фольклора, давая народному тематизму импрессионистскую интерпретацию.

Характерные черты творческой индивидуальности Казеллы более определенно проявляются во время войны и сразу после нее. В эти годы складывается его стиль — преимущественно мелодический, с опорой на гармонию, а не на полифонию. В гармонии преобладает мажоро-минор, который оттеняется элементами старинных ладов, но в ряде сочинений встречаются политональные и атональные эпизоды. При общей диатоничности частое введение хроматических альтераций утончает, «эстетизирует» стиль письма.

Композитора привлекает фоническая выразительность гармоний, но в тембровой драматургии он к этому времени явно отходит от Дебюсси и Равеля, испытав, несомненно, сильное влияние Стравинского: главным для него в этой области становится интенсивность контрастов, о чем свидетельствуют сочинения вроде «Майской ночи» или поэмы «Глубокой ночью».

Тембровую трактовку как гармонических вертикалей, так и оркестрового письма, характерную для его стиля данного периода, можно сравнить с трактовкой цвета А. Матиссом, а также с искусством любимых Казеллой итальянских художников Дж. Д. Кирико и Ф. Казорати. Тембровая динамика музыкального звучания занимала композитора до начала 20-х годов, о чем свидетельствуют и его высказывания в книге «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса». Весьма характерна в этот период трактовка формы: Казелла предпочитает свободные поэмные построения, особенно в произведениях, связанных с поэтическим текстом.

В 20-е годы композитор полностью отходит от позднего романтизма и импрессионизма. Более того, характерной для него становится принципиальная антиромантическая направленность, которая проявляется в его творчестве гораздо последовательнее, чем у Малипьеро, Пиццетти, Респиги. Казелла решительно поворачивает к неоклассицизму. Перемена происходит в значительной степени под воздействием творческих идей Бузони и Стравинского, но влияние первого сказывается скорее в общеэстетическом плане, второго же — и в конкретно-стилистическом аспекте.

Подобно Стравинскому, Казелла стремился не столько к воплощению изменчивости, процессуальности жизненных явлений, сколько к целостности, «порядку». Многое родственно у этих композиторов и в выборе моделей («скарлаттиевское» начало, «токкатный» инструментализм и т. п.). Так же как и Стравинский, Казелла ценил в искусстве интеллектуально-рационалистическое начало, «объективизм» трактовки.

Но были у него и отличия от Стравинского. Последний охотно обращался к моделям разных эпох и разных национальных стилей, для Казеллы же фундаментом творчества оставалась только итальянская классика, преимущественно эпохи барокко. Если Казелла, подобно Стравинскому и другим современникам, модернизировал старые модели с помощью новейших музыкальных средств, то он все же заботился о сохранении их национальной подлинности. По словам Л. Кортези, композитор «стремился выработать итальянский стиль, который в то же время был бы стилем европейским».

Наблюдения Кортези помогают понять и расхождения-Казеллы с некоторыми его итальянскими современниками. В отличие от Респиги, Пиццетти и Малипьеро, Казелла рассматривал отечественную классику как общечеловеческое достояние.

Но были и другие различия. Так, автору «Скарлаттианы» оставались органически чуждыми субъективизм и иррационализм, к которым нередко склонялись деятели итальянского искусства. Его совсем не привлекал преувеличенно сложный психологизм, столь свойственный Малипьеро. В большей части своих произведений он предстает как художник объективного склада, лишенный душевной раздвоенности и субъективистской замкнутости.

Его искусство оптимистично, исполнено суровой энергии. Вместе с тем под влиянием бурных событий времени, свидетелем которых он стал, Казелла вносил в свое творчество напряженный драматизм. Это с полной отчетливостью заметно в Партите и в ряде других произведений, включая Симфонию 1940 года. Весьма ощутимой становится и ирония, например в балете «Кувшин», в опере «Женщина-змея».

Казелла остался одним из немногих итальянских композиторов, для творчества которых нехарактерна духовная, религиозно-философская тематика, столь заметно представленная и у Малипьеро, и у Пиццетти. Он был художником интеллектуальной направленности, не сочувствовал направлению «страпаэзе», которое культивировало патриархально-деревенскую гармоничность бытия, идеализировало старину и наивно-религиозное восприятие жизни.

В его неоклассицизме, пожалуй, в наибольшей степени сказалась тенденция ухода в старину как в сферу «чистого искусства». Сторонники идейно-эстетических позиций «страпаэзе» (а таких в те годы было немало, начиная с престарелого Масканьи) не раз выступали против Казеллы как носителя космополитизма в итальянской музыкальной культуре.

Присущие Казелле-неоклассицисту обобщенность художественного мышления, стремление к мужественности и этической-чистоте образов, к оптимистическому разрешению драматических коллизий не всегда получали верное истолкование: в послевоенные годы его творчество необоснованно сближали с риторикой, пышной помпезностью и декоративным монументализмом, которые насаждались в искусстве при Муссолини.

В отличие от Пиццетти, Респиги и Малипьеро, в наследии которых произведения музыкально-театральных жанров занимают весьма значительное место, Казелла в неоклассицистский период обращался главным образом к жанрам инструментальным. Он более всего был склонен к музыке непрограммной, освобожденной от внемузыкальных факторов; это проявилось в его отношении к форме и драматургии, в приемах тематического развития. Для Казеллы, как и для Стравинского, первостепенное значение приобрело архитектоническое начало, проблема целостности художественной формы.

Необходимо особо отметить в произведениях Казеллы поразительное чувство стиля: композитор не просто реконструировал модели прошлого, он мастерски воссоздавал самые типичные черты того или иного старинного жанра, характерные приемы развития и изложения, свободно преображенные с помощью современных средств письма.

Это чувство стиля как внешнее проявление мастерства с годами и опытом обострялось, наложив в конце концов печать на творческую индивидуальность композитора, которая как бы растворялась в воплощаемых моделях. Отсюда и известная «вторичность» интонационного строя музыки Казеллы, всегда ощутимая на слух, хотя и зачастую с трудом поддающаяся аналитическому обнаружению первоистоков. Вместе с тем его мелодика богата, разнообразна, пластична, отмечена благородством, всегда интеллектуально дисциплинированна.

Стремление к динамической тембральности, к выразительности чистых тембров Казелла реализует, опираясь на специфику звучания различных инструментальных групп, на контрастность регистров, штрихов, приемов звукоизвлечения и артикуляции. Отсюда использование оригинальных инструментальных составов, создающих возможности сопоставления сольных и ансамблевых звучностей. К многообразию штриховых и артикуляционных приемов нужно добавить особое богатство динамических нюансов.

Интенсивная и разносторонняя музыкальная деятельность Казеллы — композиторская, исполнительская, публицистическая и организаторская — сыграла значительную роль в развитии итальянской музыкальной культуры и оказалась заметным явлением европейской музыкальной жизни.

С. Н. Богоявленский

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

• Список основных сочинений

• Фортепианное творчество

• Итальянская музыка в 1-й половине 20 века