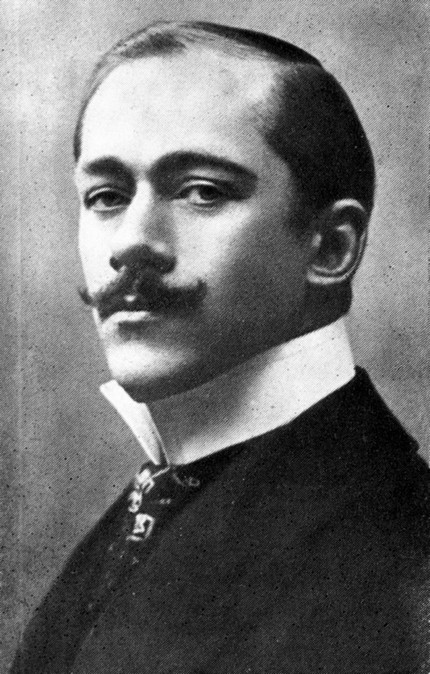

Легат Николай Густавович (15 (27) XII 1869, Москва — 24 I 1937, Лондон) — русский танцовщик, педагог, балетмейстер.

С 1888, по окончании Петербургского театрального училища (занимался у Г. И. Легата, Н. И. Волкова, П. А. Гердта, Х. П. Иогансона), в Мариинском театре. Был ведущим классическим танцовщиком. Танцевал с А. Л. Павловой, М. Ф. Кшесинской, Т. П. Карсавиной, О. И. Преображенской и др. Обладал безукоризненной техникой, хорошими сценич. данными, актёрским дарованием. Партии: Зигфрид, Дезире, Альберт, Жан де Бриен, Базиль; Арлекин и Лука («Арлекинада» и «Волшебная флейта» Дриго), Франц; Гренгуар («Эсмеральда»). Гастролировал (с 1907) в Париже, Берлине, Лейпциге, Вене, Праге, Варшаве.

С 1902 помощник балетмейстера, с 1905 второй балетмейстер, с 1910 главный балетмейстер Мариинского театра. Пост.: «Фея кукол» (1903, совм. с С. Легатом); «Кот в сапогах» Михайлова (1906), «Аленький цветочек» Гартмана (1907); возобновил балеты, поставленные М. И. Петипа, — «Времена года» (1907); «Талисман» Дриго (1909), «Синяя борода» Шенка (1910).

Был одним из известных педагогов. В 1896 — 1914 преподавал в Петербургском театральном училище. Боролся за незыблемость правил классического танца в школе, за чистоту классического танца. Его основным педагогическим принципом был индивидуальный подход к каждому ученику. У Легата учились: А. П. Павлова, М. М. Фокин, Т. П. Карсавина, Л. Г. Кякшт, В.Ф. и Б. Ф. Нижинские, А. Я. Ваганова, Ф. В. Лопухов.

С 1914, оставив Мариинский театр (дирекция не возобновила с ним контракта), ставил балеты на сцене Народного дома («Белая лилия» Асафьева, «Роза Маргитты» Армсгеймера и др.), работал в Школе русского балета А. Л. Волынского, давал частные уроки, гастролировал.

В 1922 уехал за границу. Преподавал в труппе Русский балет Дягилева (1925–26). Открыл школу в Лондоне (1923), которую с 1926 возглавила его жена — Н. А. Николаева-Легат. Среди учеников Легата: Н. де Валуа, А. Маркова, М. Фонтейн, Ф. Аштон. В 1932 написал и издал в Лондоне книгу «Рассказ о русской школе» («Story of the Russian School»). Совместно с С. Г. Легатом создал альбом «Русский балет в карикатурах» (СПБ, 1903).

Литература: Лопухов Ф., Шестьдесят лет в балете. Воспоминания и записки балетмейстера, [М., 1966]; Красовская В., Русский балетный театр начала XX века, [ч.] 1 — Хореографы, [Л., 1971], с. 61 — 106.

Е. Н. Дюкина

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

Он всю свою долгую жизнь в балете неизменно отстаивал принцип верности классическим традициям и внес огромный вклад в балетную педагогику — научил преподавать Агриппину Ваганову, а Ваганова — несколько поколений танцовщиц с мировой славой.

Николай Легат родился 15 (27) декабря 1869 года. Его дед, швед по национальности, был театральным машинистом. Мать, Мария Семеновна, урожденная Гранкен, и отец, Густав Иванович, – выпускники Петербургского театрального училища, они занимали ведущее положение в петербургской и московской труппах: мать как характерная танцовщица и пантомимная актриса, отец – как первый танцовщик и балетмейстер. Своих пятерых детей родители также отдали учиться балету.

Когда Николаю исполнилось восемь лет, он уже начал осваивать азы балетной техники под руководством отца, в то время преподавателя классического танца в Московском театральном училище (эти домашние уроки продолжались у Легата до двадцати лет).

В возрасте одиннадцати лет Николай Легат поступил в Петербургское хореографическое училище. Некоторое время спустя он стал любимым учеником Христиана Иогансона. Именно под его руководством Легат осознал, в чем состоит его призвание и чем является для него классический танец. Младший брат Николая, Сергей, тоже впоследствии занимался в классе Иогансона.

Их называли «братья-неразлучники» – разница в шесть лет их не смущала, они вместе занимались акробатикой, плаванЬем, греблей, борьбой, играли на балалайках в оркестре и рисовали. Особенно им удавались карикатуры – вся труппа попала «на карандаш». Братья Легаты вошли в историю балета как авторы альбома «Русский балет в карикатурах», изданного ими в 1903 году. В сущности, это были беззлобные шаржи, в которых чувствуется симпатия к портретируемым – особенно симпатичен Энрико Чекетти в образе зеленого кузнечика с крошечной скрипкой. Только одну карикатуру можно назвать злой – это «портрет» Матильды Кшесинской с козой.

Дебют Николая Легата в сольной партии Гения леса в па-д-аксьон балета Льва Иванова «Очарованный лес» состоялся на сцене Мариинского театра в 1887 году. Предвыпускной ученик блеснул в сложных силовых поддержках, что объяснялось хорошей атлетической подготовкой. В 1888 году он был принят в труппу Мариинского театра сразу корифеем.

Легат был невысок, коренаст, мускулист, и при этом балетные критики отмечали его изящество и техничность. Он был далек от идеала ведущего классического танцовщика, но сила и ловкость делали его великолепным партнером. Вот почему Легат получал одну за другой партии балетных героев, хотя они не очень соответствовали его внешним данным. К тому же солидный возраст бессменного премьера Павла Гердта и виртуозного солиста Энрико Чекетти вынуждал их отказываться от части репертуара; заменить их поручали молодому артисту.

В первых своих партиях он должен был именно блистать техникой, не обременяя себя актерским мастерством. Первую роль, в которой оно потребовалось, Легат получил только два года спустя – это был Оливье в балете «Калькабрино». Редкие выступления в образах романтических героев удачными не были – сама суть романтического героя не соответствовала индивидуальности исполнительского мастерства Николая Легата. Заменяя блистательного и красивого Гердта, Легат явно проигрывал на его фоне, как и на фоне своего необычайно одаренного младшего брата Сергея.

Наиболее удачными в исполнительском репертуаре Николая Легата были партии комедийного характера – Колен из «Тщетной предосторожности», Лука из «Волшебной флейты» и Базиль из «Дон Кихота». Но все же его драматическому дарованию суждено было раскрыться. Настоящим шедевром стала партия Гренгуара в балете «Эсмеральда». Первое исполнение в 1904 году разительно отличалось от новой версии, которую зрители увидели тремя годами позже. Легат будто преобразился, показав зрителям не только и не столько высочайшую степень владения классической техникой, но и глубину драматического проникновения в образ.

Мариус Петипа понемногу вводил Легата в сферу своей балетмейстерской деятельности, обратив внимание на первые попытки – в частности, для 25-летнего бенефиса Марии Петипа, гражданской жены Сергея Легата, Николай Легат сочинил и исполнек с Ольгой Преображенской «Вальс-каприз» Антона Рубинштейна, а для Матильды Кшесинской поставил па-де-де.

Одним из его первых хореографических опытов стала постановка танца эльфов из балета «Сон в летнюю ночь», премьера которой состоялась в 1901 году. Спустя некоторое время, в сентябре 1902 года, Николай Легат был назначен официальным помощником Мариуса Петипа в постановке балета «Дон Кихот». Однако помощник сразу проявил себя как талантливый и способный конкурент.

Пригласив в помощники младшего брата, Легат поставил балет «Фея кукол» в оформлении Льва Бакста, который публика сразу полюбила, и он много лет продержался на сцене. Премьера состоялась 16 февраля 1903 года.

В 1905 году произошло трагическое событие – Сергей Легат покончил с собой. Во время событий 1905 года была составлена петиция балетных актеров, под которой оба брата поставили свои подписи. Трагедия 9 января, расстрел мирной демонстрации взбудоражила артистов труппы. Однако Николай и Сергей Легаты в числе других членов балетной труппы вынуждены были снять свои подписи. Считается, что именно это событие спровоцировало вспышку душевной болезни у Сергея Легата, в результате которой он и совершил роковой шаг.

Вскоре после трагической смерти брата Николай Легат приказом от 25 ноября 1905 года был назначен вторым балетмейстером труппы, а поскольку место первого балетмейстера оставалось незанятым, то фактически он стал хозяином положения в театре. Легат стремился к тому, чтобы осуществить свои идеи на сцене, но сделать это было непросто: переворот, совершенный Фокиным в русском балете, сильно осложнял ситуацию, и приверженность Легата к классике выглядела пережитком прошлого.

Состоявшаяся в декабре 1906 года премьера балета «Кот в сапогах» стала первой самостоятельной работой Николая Легата. Постановка имела успех и отдаленно напоминала «Фею кукол», хотя, безусловно, не имела всех достоинств своей предшественницы. Однако жизнь этого балета была недолгой. Вторым крупным опытом и второй неудачей Легата-балетмейстера стал одноактный балет «Времена года». Третий спектакль, «Аленький цветочек», был нещадно изруган всеми – сторонники традиционализма обвиняли его в мнимом новаторстве, авангардисты – в отсутствии фантазии. То же произошло и с балетом «Талисман».

Борьба старого и нового в петербургском балете была в то время противостоянием двух балетмейстеров – Николая Легата и Михаила Фокина. У Фокина было гораздо больше сторонников, однако Легат имел и свое неоспоримое преимущество, а именно: поддержку Матильды Кшесинской, что в то время означало ни больше ни меньше как поддержку двора. Именно поэтому дирекция театра не могла даже речи вести о том, чтобы заменить Легата на посту театрального балетмейстера.

Последней крупной работой Легата в Мариинском театре стала постановка балета «Синяя борода», которую он подготовил специально к пятидесятилетнему юбилею Гердта. Постепенно Легат начинал тяготиться должностью главного балетмейстера, уступая свои позиции Фокину. В феврале 1914 года он был награжден званием заслуженного артиста императорских театров. Награждение было приурочено к двадцатипятилетию его сценической деятельности. Тем не менее контракт с ним продлен не был. С Мариинским театром пришлось распрощаться.

Тогда Легат всю свою энергию перенес на педагогическую деятельность. Опыт его в этой области был огромен. Находки отца, педагогов, с которыми Легат работал в училище, позднее дополнились уроками Христиана Иогансона в театре. Сам он сначала преподавал в театральном училище, затем вел класс усовершенствования в Мариинском театре. В числе учеников Легата были Кшесинская, Трефилова, Карсавина, Ваганова, Фокин, Седова, Нижинский, Лопухов. По его инициативе был впервые создан класс поддержки в Мариинской труппе, в котором он передавал собственный богатейший опыт дуэтного танца другим артистам.

В то время, когда внимание публики привлекали новаторы и авангардисты, Легат старался сохранить традиции балета и много работал над методикой преподавания классического танца и поддержки.

Вскоре после революционных событий Николай Легат оставил Петербург, переехав в Москву. Но здесь ему не удалось найти общего языка с «академистами» московской школы. Осенью 1922 года Николай Легат покинул родину, переселившись в Лондон, где в 1923 году открыл собственную балетную студию, а в 1925–1926 годах преподавал в дягилевской труппе, сменив на этом посту прославленного Энрико Чекетти. Во время одной из гастрольных поездок между Николаем Легатом и Сергеем Дягилевым произошел конфликт, в результате которого Легат был вынужден оставить труппу.

Студия, которую открыл в Лондоне Николай Легат, со временем переросла рамки простой лондонской балетной школы, став «академическим центром балетного мира». В нее съезжались танцовщики из разных стран. В разное время здесь совершенствовали свое мастерство Нинетт де Валуа, Марго Фонтейн и многие другие танцовщики с мировым именем.

Николай Легат скончался в Лондоне 24 января 1937 года.

Д. М. Трускиновская

Источник: 100 великих мастеров балета, 2010 г.