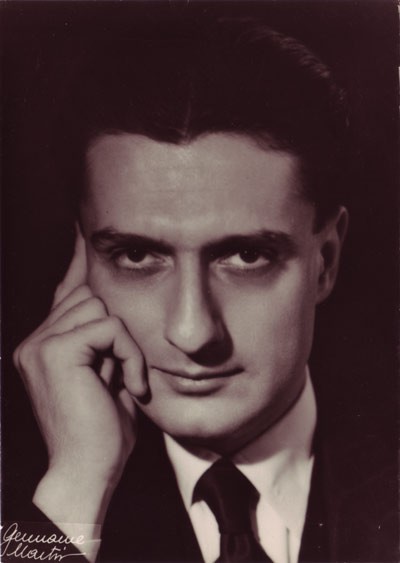

Его имя давно стало достоянием истории: со дня смерти артиста прошло около пяти десятилетий. За это время на концертных эстрадах мира взошло и закатилось множество звезд, выросло несколько поколений выдающихся пианистов, утвердились новые тенденции в исполнительском искусстве — те, что принято именовать «современным исполнительским стилем». И между тем наследие Дину Липатти, в отличие от наследия многих других крупных артистов первой половины нашего века, не покрылось «флером музейности», не потеряло своего обаяния, своей свежести: оно оказалось неподвластным моде, и более того, не только продолжает волновать слушателей, но и воздействует на новые поколения пианистов. Его записи не являются предметом гордости собирателей старых дисков — они переиздаются вновь и вновь, раскупаются мгновенно. Происходит все это не потому, что Липатти вполне мог бы еще быть среди нас, находиться в расцвете, если бы не безжалостная болезнь. Причины глубже — в самой сути его не стареющего искусства, в глубокой правдивости чувства, словно очищенного от всего внешнего, преходящего, умножающего силу воздействия таланта музыканта и на этом временном расстоянии.

Немногим артистам удавалось за столь короткий срок, отпущенный им судьбой, оставить столь яркий след в памяти людей. Тем более если вспомнить, что Липатти отнюдь не был вундеркиндом в общепринятом понимании этого слова, и сравнительно поздно начал широкую концертную деятельность. Он рос и развивался в музыкальной атмосфере: бабушка и мать были отличными пианистками, отец — страстным любителем игры на скрипке (он даже брал уроки у П. Сарасате и К. Флеша). Словом, не удивительно, что будущий музыкант, еще не зная азбуки, свободно импровизировал на фортепиано. Детская веселость причудливо сочеталась в его незамысловатых композициях с удивительной серьезностью; такое сочетание непосредственности чувства и глубины мысли осталось и позже, став характерной чертой зрелого художника.

Первым преподавателем восьмилетнего Липатти стал композитор М. Жора. Обнаружив в ученике исключительные пианистические данные, он в 1928 году передал его известному педагогу Флорике Музыческу. В те же годы у него появился еще один наставник и покровитель — Джордже Энеску, ставший «крестным отцом» юного музыканта, внимательно следивший за его развитием и помогавший ему. В 15-летнем возрасте Липатти окончил с отличием Бухарестскую консерваторию, а вскоре удостоился премии имени Энеску за свое первое большое произведение — симфонические картины «Шетрари». Тогда же музыкант решился принять участие в Международном конкурсе пианистов в Вене, одном из самых «массовых» по числу участников в истории конкурсов: в австрийскую столицу съехалось тогда около 250 артистов. Липатти оказался вторым (вслед за Б. Коном), но многие члены жюри называли его подлинным победителем. А. Корто даже вышел из состава жюри в знак протеста; во всяком случае он тут же пригласил румынского юношу в Париж.

В столице Франции Липатти прожил пять лет. Он совершенствовался у А. Корто и И. Лефебюр, посещал класс Нади Буланже, брал уроки дирижирования у Ш. Мюнша, композиции — у И. Стравинского и П. Дюка. Буланже, воспитавшая десятки крупнейших композиторов, так отозвалась о Липатти: «Настоящим музыкантом в полном смысле слова можно считать того, кто отдается музыке всецело, забывая о самом себе. Я смело могу сказать, что Липатти — один из таких артистов. И это — лучшее объяснение моей веры в него». Именно с Буланже сделал Липатти в 1937 году свою первую запись: четырехручные танцы Брамса.

Тогда же началась и концертная деятельность артиста. Уже первые выступления его в Берлине и городах Италии привлекли всеобщее внимание. После парижского дебюта критики сравнивали его с Горовицем и в один голос предсказывали ему блестящее будущее. Липатти посетил Швецию, Финляндию, Австрию, Швейцарию, и везде ему сопутствовал успех. С каждым концертом его талант открывался новыми гранями. Этому способствовали его самокритичность, его творческий метод: прежде чем вынести свою трактовку на эстраду, он добивался не только совершенного владения текстом, но и полного слияния с музыкой, следствием которого становилось глубочайшее проникновение в авторский замысел.

Характерно, что лишь в последние годы он начал обращаться к бетховенскому наследию, а раньше считал себя не готовым к этому. Однажды он заметил, что для подготовки Пятого концерта Бетховена или Первого Чайковского ему требуется четыре года. Конечно, это говорит не о его ограниченных возможностях, но лишь о предельной требовательности к себе. Зато каждое его исполнение — открытие нового. Оставаясь скрупулезно верным авторскому тексту, пианист всегда оттенял интерпретацию «красками» своей индивидуальности.

Одной из таких примет его индивидуальности была удивительная естественность фразировки: внешняя простота, ясность концепций. Вместе с тем для каждого композитора он находил особые фортепианные краски, соответствовавшие собственному мировосприятию. Его Бах звучал как протест против худосочного «музейного» воспроизведения великого классика. «Кто осмелится вспомнить о чембало, слушая Первую партиту в исполнении Липатти, наполненную такой нервной силой, таким певучим легато и такой аристократической грациозностью?» — восклицал один из критиков. Его Моцарт привлекал прежде всего не изяществом и легкостью, но взволнованностью, даже драматизмом и силой духа. «Никаких уступок галантному стилю», — словно говорит его игра. Эта подчеркивается ритмической строгостью, скупой педализацией, энергичным туше. В том же плане лежит и его понимание Шопена: никакой сентиментальности, строгая простота и вместе с тем — огромная сила чувства…

Вторая мировая война застала артиста в Швейцарии, в очередной гастрольной поездке. Он возвратился на родину, продолжал выступать, сочинять музыку. Но удушающая обстановка фашистской Румынии подавляла его, и в 1943 году он сумел уехать в Стокгольм, а оттуда — в Швейцарию, ставшую его последним пристанищем. Он возглавил исполнительскую кафедру и фортепианный класс в Женевской консерватории. Но именно в тот момент, когда кончилась война и перед артистом открылись блестящие перспективы, появились первые признаки неизлечимой болезни — лейкемии. С горечью пишет он своему учителю М. Жоре: «Когда я был здоров, утомляла борьба с нуждой. Теперь, когда я болен, из всех стран, идут приглашения. Я подписал ангажементы с Австралией, Южной и Северной Америкой. Какая ирония судьбы! Но я не сдаюсь. Буду драться во что бы то ни стало».

Борьба длилась годы. Далекие гастроли пришлось отменить. Во второй половине 40-х годов он почти не покидал Швейцарии; исключение составляли его поездки в Лондон, где он дебютировал в 1946 году вместе с Г. Караяном, сыграв под его управлением Концерт Шумана. Позже Липатти еще несколько раз ездил в Англию на записи. Но в 1950 году он уже не мог перенести и такого путешествия, и фирма И-эм-а прислала свою «команду» к нему в Женеву: за несколько дней, ценой величайшего напряжения, были записаны 14 вальсов Шопена, Соната Моцарта (№ 8), Партита Баха (си-бемоль мажор), 32-я мазурка Шопена. В августе он в последний раз выступил с оркестром: звучал Концерт Моцарта (№ 21), за пультом стоял Г. Караян. А 16 сентября Дину Липатти прощался с публикой в Безансоне. В программе концерта были Партита си-бемоль мажор Баха, Соната Моцарта, два экспромта Шуберта и все 14 вальсов Шопена. Он сыграл только 13-на последний уже не хватило сил. Но вместо этого, сознавая, что ему уже никогда больше не выйти на эстраду, артист исполнил Хорал Баха в обработке для фортепиано Майры Хесс… Запись этого концерта стала одним из самых волнующих, драматических документов музыкальной истории нашего столетия…

После смерти Липатти его учитель и друг А. Корто писал: «Дорогой Дину, твое временное пребывание среди нас не только выдвинуло тебя с общего согласия на первое место среди пианистов твоего поколения. В памяти тех, кто слушал тебя, ты оставляешь уверенность, что если бы судьба не была столь жестокой к тебе, то имя твое стало бы легендой, примером беззаветного служения искусству». Время, прошедшее с той поры, показало, что искусство Липатти и поныне остается таким примером. Его звучащее наследие сравнительно невелико — всего около девяти часов записей (если считать повторения). Он успел запечатлеть на пластинки, кроме упомянутых сочинений, такие концерты Баха (№ 1), Шопена (№ 1), Грига, Шумана, пьесы Баха, Моцарта, Скарлатти, Листа, Равеля, собственные сочинения — Концертино в классическом стиле и Сонату для левой руки… Вот почти и все. Но каждый, кто знакомится с этими пластинками, наверняка согласится со словами Флорики Музыческу: «Артистическая речь, с которой он обращался к людям, всегда захватывала публику, захватывает она и тех, кто слушает его игру в записи».

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.