«Лулу» (нем. Lulu) — опера австрийского композитора Альбана Берга. Либретто композитора по пьесам Ведекинда «Ящик Пандоры» и «Земной дух».

Премьера: Цюрих, 2 июня 1937 года, Цюрих, сокращенная версия; 1979, Париж, премьера полной трехактной версии оперы.

Эта опера Берга осталась неоконченной. Ее завершил по наброскам автора австрийский композитор Ф. Церха. В наше время интерес к опере очень высок. Написанное в изощренной манере (с использованием додекафонной техники, яркими контрастами от лирики до эксцентрики), сочинение дает широкий простор для сценических экспериментов.

Главная партия весьма эффектна и требует колоратурной техники. На парижской премьере яркий образ героини создала Тереза Стратас. В этой роли блистала американская певица Э. Лир (1966, Лондон; 1971, Ла Скала и др.). Отметим также постановку режиссера Поннеля (1985, Мюнхен).

Действующие лица:

• Лулу (сопрано)

• Доктор Шён (баритон)

• Альва (тенор)

• Графиня Гешвитц (меццо-сопрано)

• Шигольх (бас)

• Профессор-врач (баритон)

• Художник (тенор)

• Укротитель зверей (баритон).

Пролог. Укротитель зверей демонстрирует публике свой зверинец. Гвоздем всей программы стала змея, олицетворяющая роковую женщину Лулу, судьба которой раскрываегся в дальнейшем. Лулу, жена профессора-врача, флиртует с издателем доктором Шёном, одновременно совращает художника, которому позирует. Застав жену с художником, профессор умирает от разрыва сердца.

И другие мужчины, с которыми имеет дело Лулу, кончают плохо. Выйдя замуж за Шёна, Лулу начинает флиртовать с его сыном Альвой. А когда возмущенный доктор дает ей пистолет, чтобы она застрелилась, Лулу убивает его и оказывается в тюрьме. Оттуда ей помогает сбежать ее любовница-лесбиянка графиня Гешвитц. Лулу выходит замуж за Альву. Они уезжают в Париж. Вокруг нее вертятся какие-то темные люди: мошенник Шигольх (возможно ее отец, но никто этого точно не знает), графиня, сутенер Маркиз, шантажирующий ее, поскольку она скрывается от полиции.

Судьба забрасывает Лулу с Альвой в Лондон, где они снимают какую-то мансарду. Лулу занимается проституцией. Альва, не выдержав такой жизни, умирает. Наконец, сама Лулу погибает от ножа Джека «Потрошителя», своего последнего любовника. Та же печальная участь постигает пытавшуюся его остановить графиню.

Е. Цодоков

В то время как сюжет «Воццека» был почерпнут в «драматическом фрагменте» Г. Бюхнера (1813—1837), вторая незаконченная опера Берга «Лулу» (она была завершена по черновикам Фридрихом Чера и поставлена в 1979 году в Париже) имела своим источником две комедии Франка Ведекинда (1864—1918), писателя-экспрессиониста. В обоих либретто отверженность и жестокость образуют ту трясину, из которой тщетно пытаются выбраться персонажи.

В «Лулу» музыкальная ткань отличается большим единством и как бы наматывается вокруг образа главной героини, коварной и нежной, вызывающей и невинной, порочной и безнравственной, но чуждой расчету, прелестной рабы собственной красоты, карающего ангела и человечнейшего существа. Перед тем как убить своего первого любовника и последнего мужа, она воспевает юность, этот высший, несмотря на преступления, дар.

Пение Лулу преобладает в опере, которой предоставлен большой простор для голоса, звучащего в шести вокальных формах: речь под музыку или без музыки, ритмическая и тембровая речь, декламация, родственная Sprechstimme, «полупение», пение. Техника, в целом основанная на додекафонных приемах, с плотной сетью отголосков и повторов, способствует карикатурности, безжалостному, парализующему гротеску, но образ Лулу остается в рамках образа традиционной героини.

В «Воццеке» протест выражается в открытом столкновении контрастов, с помощью технических средств разного уровня и качества, таких, как резкое сочетание приемов профессиональной музыки и уступок музыке простонародной (начало такому стилю положил Малер). Кошмарные муки, осаждавшие все закоулки души, терзают персонажей, доставшихся в наследство от XIX века: хороших, плохих или противоречивых, развращенных или сломленных обстоятельствами.

Однако в отличие от своих предшественников, персонажи Берга не имеют права ни на малейшую отдушину, ни на какое исповедание своего тяжелого состояния, они имеют право только наказать себя и пасть еще ниже, покрывшись позором. Только Ur-Schrei, первобытный крик, бунтарский возврат к Ur-Mensch, первобытному человеку, представляют собой крайнюю, отчаянную, но бесполезную попытку сопротивления перед лицом физической и духовной смерти.

Что касается «Лулу», то эта опера выходит далеко за рамки экспрессионизма: над лишенным ценностей обществом героиня в подсознательном бреду возвышается, словно сюрреалистическое видение на смутном фоне.

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)

Вторая и последняя опера Альбана Берга «Лулу» (на основе музыки этой оперы Берг в 1934 г. создал Лулу-симфонию) создавалась в 1929—1935 годах на материале одноименной драматической дилогии немецкого драматурга Франка Ведекинда, с весьма пикантными, подчас рискованными подробностями, разоблачающими лицемерие буржуазного общества.

В центре оперы – образ обольстительной женщины-хищницы, которая губит всех подпавших под власть ее рокового очарования: одни скоропостижно умирают или кончают с собой, пораженные глубиной ее безнравственности, других она убивает сама, третьи рядом с ней деградируют.

В сюжете оперы наблюдается ракоходная симметрия, в ней последовательно отражены все этапы восхождения Лулу по общественной лестнице и все пройденные ею ступеньки, неуклонно ведущие по этой же лестнице вниз. При этом каждая жертва Лулу в первой половине оперы (три картины первого акта и первая картина второго) во второй половине (вторая картина второго акта и две картины третьего) имеет своего двойника, роль которого, по замыслу автора, поручается тому же исполнителю. Каждый из двойников обращается с Лулу примерно так, как она сама ранее обращалась со своей жертвой, – двойники осуществляют возмездие.

Несмотря на очевидную вопиющую безнравственность главной героини оперы, музыка любовных сцен с ее участием высвечивает высочайшую поэзию человеческих чувств. Так Берг выразил свое безусловное преклонение перед красотой. И в этом главное противоречие оперы.

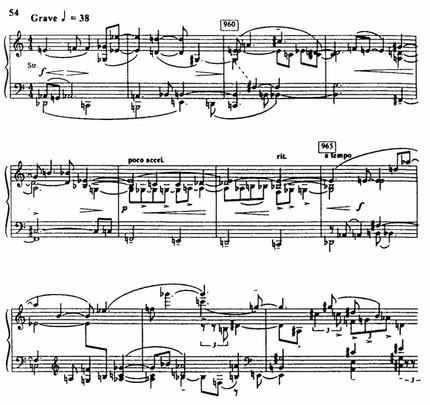

Примером выраженного в музыке на редкость вдохновенного любовного томления может служить лейттематический фрагмент, всплывающий во время сложных объяснений Лулу с доктором Шёном – дельцом, ловкость, предприимчивость и мужественная энергия которого все же пробуждает в холодной красавице женщину, чего не мог добиться никто из остальных ее поклонников. Эта музыка выльется в прекрасное развернутое Grave между второй и третьей картинами первого акта.

Еще сильнее озадачивает основное противоречие оперы в заключительной сцене последней картины третьего акта — дуэте Лулу и Джека Потрошителя, патологического убийцы, являющегося двойником доктора Шёна. К тому времени героиня, преследуемая невзгодами и шантажом, оказывается на самом дне общества и вынуждена выходить на панель в Лондоне, где она оказалась, скрываясь от преследователей.

Дуэт построен на музыкальном материале, который ранее выражал любовь Лулу к впоследствии убитому ею доктору Шёну. Слушая поэтичнейшую музыку, можно подумать, если не вникать в смысл поющихся слов, что звучит один из прекраснейших любовных дуэтов мировой оперной литературы. На самом же деле здесь речь идет о том, во сколько обойдется Джеку Потрошителю обладание уже увядшими (и опасными для здоровья) прелестями Лулу (притом вовсе не о них помышляет Джек: он жаждет крови своей очередной жертвы).

Лейттематическая организация «Лулу» довольно близка тому, что наблюдалось в «Воццеке». Однако здесь каждый персонаж имеет не только свой лейттематический комплекс, но и свою серию. Все эти серии тем или иным способом выводятся из основной серии (Urreihe) оперы.

«Протянув нити интонационной общности между сериями, имеющими тематическое значение и закрепленными за определенными персонажами драмы, композитор как бы связал судьбы этих персонажей единой фатальной цепью», – отмечает отечественный исследователь творчества Берга Д. Воробьев. Техника полисерийности применялась Бергом еще в Лирической сюите.

Продолжается в «Лулу» и опробованное в «Воццеке» использование инструментальных форм, причем некоторые из них, начавшись в одной картине, завершаются в следующей. По сравнению с «Воццеком» в «Лулу» больше вокальной кантилены – неслучайно эскизом для второй оперы служила концертная ария «Вино» на слова Ш. Бодлера (1929).

Опера «Лулу» долгое время была известна в незавершенном виде. Считалось, что Берг успел кончить лишь первые два акта; заключительный, третий при постановке дополнялся музыкальными фрагментами из предшествующих актов. На самом же деле композитор в эскизах написал последнее действие, опубликование которого по таинственной причине состоялось только после кончины вдовы Берга, последовавшей в 1976 году. В феврале 1979 года в парижской «Гранд-опера» под управлением П. Булеза опера впервые прозвучала полностью (партитуру третьего акта составил Ф. Черча).

Н. И. Дегтярёва

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

Дискография: CD — Deutsche Grammophon. Дирижер Булез, Лулу (Стратас), Доктор Шён (Мацура), Альва (Ригель), Графиня Гешвитц (Минтон), Художник (Тир).