«Воццек» (нем. Wozzeck) — опера Альбана Берга в 3 действиях (15 сценах) по драме Г. Бюхнера «Войцек».

Первое исполнение фрагментов I и III д.: Франкфурт-на-Майне, 11 июня 1924 г., под управлением Г. Шерхена. Премьера: Берлин, Государственная опера, 14 декабря 1925 г. (дирижер Э. Клайбер, режиссер Ф. Херт, художник П. Аравантинос); в СССР — Ленинград, Театр оперы и балета, 13 июня 1927 г. (дирижер В. Дранишников, режиссер С. Радлов, художник М. Левин; М. Бочаров — Воццек, Г. Боссэ — Доктор, В. Павловская — Мари, Н. Куклин — Тамбурмажор, Л. Нежданов — Капитан); в Австрии — Вена, 30 марта 1930 г.

В основе незавершенной пьесы немецкого поэта и драматурга Бюхнера (1813-1837) — нашумевший судебный процесс по уголовному делу рядового солдата, доведенного безжалостными опытами гарнизонного доктора и отупляющим укладом жизни до стойкой мании. На почве ревности он убил свою возлюбленную, за что был казнен в 1824 г. (в опере он бросается в пруд и тонет). Замысел оперы возник под влиянием венской премьеры драматического спектакля в 1914 г. Ее восприятие обострили события Первой мировой войны, но они же и притормозили работу над либретто — партитура была окончена лишь в 1921 г. Антимилитаристская направленность пьесы оказалась созвучной мыслям берговского поколения.

И по своему содержанию, и по музыкальному языку «Воццек» (в опере имя героя несколько изменено) носит ярко выраженный экспрессионистский характер. Трагедия социально незащищенного маленького человека, к тому же одержимого навязчивой идеей, воплощена средствами атональной музыки, еще более сгущающей сумеречность содержания, его эмоциональную напряженность.

Драматургия оперы, захватывающая сферу подсознания, создавалась не без влияния 3. Фрейда. При этом композитор стремился к художественной цельности и строгости организации партитуры как в общей ее планировке (в каждом из трех актов — по пять картин, соединенных оркестровыми интерлюдиями), так и в музыкальном развитии, основанном на системе лейтмотивов и опирающемся на принципы инструментальных форм и жанров (сюита, пассакалья, двойная фуга, инвенции).

Музыкальная ткань претворяет также распространенные жанры бытовой музыки: колыбельную, вальс, польку, детскую и охотничью песню, ритмы военного марша. Их контрастность соответствует обостренности жизненных перипетий: так, например, сопоставляется-сталкивается в 3-й картине I д. марионеточный марш пышного военного шествия и нежная, тихая колыбельная Мари, а в финале — зловещее оркестровое глиссандо, которое изображает поглотившее Воццека болото, и наивная детская припевка осиротевшего сына Мари, не осознающего своей участи.

С необычайной силой воплощена в музыке атмосфера психологической напряженности, трагических предчувствий, отчужденности. В то же время в опере звучит и протест против торжествующего зла, и сострадание к его бессильным жертвам.

«Воццек» — одна из вершин оперного искусства XX в. Он постоянно исполняется во многих странах. Так, в сезоне 1962/63 г. в театрах ФРГ прошло около 30 спектаклей; в 1965 г. состоялась премьера в парижской «Гранд-опера» под управлением П. Булеза. Можно отметить и постановки 1969 г. в Нью-Йорке (Дж. Ивенс — Воццек), 1975-го — в Лондоне (А. Силья — Мари).

В нашей стране три фрагмента из оперы были исполнены в Ленинградской филармонии 9 февраля 1927 г. (дирижер Э. Клайбер, солистка В. Павловская). На отечественной сцене «Воццек» был впервые представлен в Ленинграде в 1927 г. в присутствии автора. Через много лет, в 1974 г., его увидели русские зрители во время гастролей Дрезденской государственной оперы в Ленинграде, а в 1982-м — Гамбургской оперы в Москве (А. Силья — Мари). В последние десятилетия выделяются постановки в Вене (1987, под управлением К. Аббадо, в постановке П. Штайна), в Париже (1992, под управлением Д. Баренбойма) и в Женеве (1995).

В 1975 г. опера была перенесена на телеэкран (режиссер И. Хесс). На этот же сюжет написана опера М. Гурлитта «Воццек» (1926).

А. Гозенпуд

Действующие лица:

• ВОЦЦЕК, солдат (баритон)

• МАРИ, его возлюбленная (сопрано)

• МАЛЬЧИК, их ребенок (сопрано (мальчиковое))

• АНДРЕС, друг Воццека (тенор)

• МАРГРЕТ, соседка (контральто)

• КАПИТАН (тенор)

• ДОКТОР (бас)

• ТАМБУРМАЖОР (тенор)

• ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ ПОДМАСТЕРЬЯ (баритон и бас)

• ДУРАЧОК (тенор)

Время действия: около 1835 года.

Место действия: Германия.

Альбан Берг, самый выдающийся ученик Арнольда Шёнберга, умер в возрасте пятидесяти лет в своей родной Вене. Это произошло в 1935 году. Обычно я не включаю такую статистику смертей композиторов в свои вступительные заметки к операм, но на сей раз мне кажется это важным, поскольку Берг и его оперы «Воццек» и «Лулу» отражают — для меня, по крайней мере, — некий определенный аспект конкретного времени и места.

«Воццек» был задуман в период первой мировой войны; сочинение оперы закончилось сразу после этой войны, а первое исполнение ее на сцене состоялось в Берлине в 1925 году. Она тогда глубоко взволновала всех в Западной Европе. А это была эпоха д-ра Зигмунда Фрейда, Франца Кафки, время упрочения сил национал-социализма. В музыке это был период ломки старых идеалов мелодии и — даже в еще большей степени — гармонии. Это был период революционный, интеллектуально странный, неустойчивый, отражал болезненность немецкой души.

Берг написал свое собственное либретто для «Воццека», основанное на пьесе, написанной за сто лет до этого чрезвычайно своеобразным, я бы сказал, даже странным молодым гением по имени Георг Бюхнер (он умер, прожив едва 24 года). Это была пьеса о психологическом страдании и сломе туповатого солдата (полицейского) по имени Иоганн Франц Войцек (так у Бюхнера) и о трагической судьбе его возлюбленной и их незаконнорожденного ребенка. Прелестная тема, нечего сказать, не так ли? Вряд ли в пьесе среди действующих лиц есть хоть одна привлекательная фигура, за исключением, быть может, этих трех несчастных. Большой успех оперы, когда она была поставлена в «Метрополитен-опера» в 1959 году, для многих оказался совершенно неожиданным.

ДЕЙСТВИЕ I

Сцена 1. Воццек бреет своего капитана, денщиком которого он является. Капитан тем временем сурово выговаривает ему за его безнравственное, как он считает, поведение: он знает о связи Воццека с Мари и об их незаконном ребенке. (Партия капитана написана для очень высокого тенора). Поначалу Воццек отвечает бестолково и рассеянно: «Jawohl, Herr Hauptmann» («Конечно, господин капитан»), а под конец очень сбивчиво и бессвязно жалуется на свою бедность («Wir arme Leut'!» — «Мы, бедный люд»).

Сцена 2. Широкое поле на окраине города. Воццек вдвоем со своим армейским приятелем Андресом; на опушке леса они рубят дерево. Неожиданно на Воццека нападает суеверный страх: разбегающиеся в траве ежи в лучах заходящего солнца кажутся ему катящимися по полю человеческими головами, а лучи солнца зловещим огнем, взметающимся от земли к небу. Охваченный ужасом, он бежит к своей Мари.

Сцена 3. У себя в комнате Мари, возлюбленная Воццека, играет с малышом, их сынишкой. Она видит, как по улице торжественным маршем проходит рота солдат, и восхищается тамбурмажором; она мечтает о встрече с ним. Соседка Маргрет язвительно намекает на ее увлечение красавцем тамбурмажором. Мари резко захлопывает окно и укладывает спать ребенка. При этом она поет своему малышу колыбельную песенку. Неожиданно появляется Воццек; он все еще охвачен суеверным страхом. Мари с испугом слушает его рассказ о загадочных видениях, которые, как он думает, он видел. Он предчувствует что-то страшное.

Сцена 4. На следующий день Воццека в своем кабинете обследует полковой доктор. (Чтобы заработать немного денег, Воццек соглашается стать подопытным объектом в экспериментах доктора). Этот доктор — психиатр-дилетант, если не сказать садист. Он внушает Воццеку мысль, что тот на грани помешательства и что он должен употреблять только определенную пищу (одни бобы). К концу сцены доктор тешит себя надеждой, что прославится, благодаря тем экспериментам, которые он проделывает с бедным Воццеком.

Сцена 5. Мари на улице встречает тамбурмажора, уверенного в себе и хвастливого. Она очень увлечена этим импозантным малым. Мари приглашает его к себе. Он соглашается. И вот они уже направляются в ее комнату.

ДЕЙСТВИЕ II

Сцена 1. Мари с восторгом рассматривает серьги, которые подарил ей тамбурмажор. Входит Воццек. Он замечает новые серьги, и его охватывает подозрение. Однако Воццек все еще расстроен по поводу других вещей. Он огорчен, что у малыша, который сейчас заснул, легкая лихорадка. Воццек рассеянно отдает Мари заработанные им на медицинских экспериментах деньги и уходит из дома. Оставшись одна, Мари корит себя за то, что ведет себя аморально — поддалась соблазну и флиртует с тамбурмажором.

Сцена 2. На улице капитан встречает доктора, который пугает его, говоря ему, что он плохо выглядит. «В один прекрасный день вас может парализовать», — черство говорит доктор капитану. Но вот доктор замечает более подходящую мишень для своих садистских издевательств. Это бедный Воццек. Пользуясь случаем, доктор и капитан с издевкой говорят ему об измене Мари. И доктор сообщает Воццеку, что тот тоже болен.

Сцена 3. Улица перед домом Мари. Пасмурный день. Встретив Мари, Воццек обращается с нею очень грубо. Он пытается добиться у нее признания в измене; он даже замахивается на нее кулаком, но она останавливает его возгласом: «Лучше нож в моем теле, чем чья-либо рука на мне». И когда она убегает, Воццек продолжает бормотать ее слова: «Лучше нож…»

Сцена 4. Двор возле пивного трактира. Поздний вечер. Посетители горланят песни, все уже изрядно подвыпили. Танцуют солдаты, парни, служанки, девушки. Пришедший сюда Воццек замечает Мари, она танцует с тамбурмажором. Воццек готов напасть на него. Но музыка прекращается, вместе с ней и танец. Какой-то солдат затягивает пьяным голосом песню. Городской дурачок заводит разговор с Воццеком: «Я чую кровь…» — произносит он. Снова звучит музыка, снова все начинают танцевать. Воццек видит танцующих Мари и тамбурмажора, слышит их полные страсти возгласы. Его взор словно застилает кровавый туман.

Сцена 5. Ночь в казарме. Воццек стонет во сне; его мучают кошмарные сны. Андрес просыпается и слышит, как тот говорит о кровавом ноже. В казарму с шумом вваливается пьяный тамбурмажор; он хвалится своими победами. Воццек, совершенно лишившийся рассудка из-за ревности, нападает на него. Но Тамбурмажор — здоровенный детина, и ему удается поколотить Воццека. Избив его, тамбурмажор удаляется. Другие солдаты бессердечно реагируют на то, что произошло, и продолжают спать, повернувшись на другую сторону.

ДЕЙСТВИЕ III

Сцена 1. Эта сцена целиком посвящена Мари. Она одна со своим малышом; ее мучает раскаяние. Она читает Библию — сначала историю о женщине, уличенной в прелюбодеянии, а затем историю Марии Магдалины. Она молит Бога о прощении.

Сцена 2 переносит нас к пруду в лесу за городом, где Воццек идет с Мари. Он просит ее сесть рядом с ним, целует ее; они откровенно говорят о любви. Затем он что-то таинственно шепчет про себя. Наступает долгое молчание. Вдруг Мари замечает, что луна красная. «Как окровавленная сталь», — произносит Воццек, и выхватывает свой нож. Мари пытается убежать. Но он вонзает нож ей прямо в грудь и, когда она умирает, сам скрывается.

Сцена 3. Он прибегает в трактир. Здесь он пытается забыться. Полупьяный, он поет как помешанный, танцует с Маргрет, соседкой Мари. Неожиданно она замечает кровь на его руке и в испуге кричит. Вся толпа собирается вокруг Воццека и видит кровь. Но Воццек стремительно убегает.

Сцена 4. Он возвращается на место убийства. Он должен замести следы убийства — подальше упрятать нож. Он ищет его, так как бросил его где-то здесь, и когда его находит, то выбрасывает в пруд. Но потом он пугается, что там, куда тот упал, его смогут найти. Он лезет в воду, чтобы достать его, заходит все глубже и внезапно тонет. Доктор и капитан, проходящие неподалеку, слышат шум. Капитан порывается броситься на помощь, но доктор удерживает его, и они покидают это злосчастное ночное место.

Сцена 5. Яркое солнечное утро следующего дня. У дома Мари играют дети, верхом на палочках, как на лошадках. Среди них малыш Мари. Появляется другая группа детей. У них новость. Один из них кричит малышу: «Эй, твоя мать померла!» Но малыш не слышит — он увлечен игрой. Все спешат посмотреть на труп, а малыш продолжает скакать на «лошадке». «Хоп-хоп! Хоп-хоп!» — весело кричит он.

Генри У. Саймон (в переводе А. Майкапара)

Эта мрачная история, отмеченная не только печатью веризма и влиянием традиционной драмы адюльтера, но и невиданным прежде умением изображать умоисступление, обогащает картину современного театра образом, вернее, двумя образами обездоленных — Воццека и его жены Мари, олицетворяющими все последствия порочного общественного устройства: именно по его вине Мари изменяет Воццеку, а тот оказывается в темнице безумия и действует с преднамеренной, страшной и вместе с тем неосознанной жестокостью, преследуемый бредовыми видениями.

Ученик Шёнберга и, в свою очередь, крупнейший участник того переворота в музыке, который от атонализма привел к додекафонии, Берг, создав свой шедевр (впоследствии ставший поистине притчей во языцех), победоносно разрешил рискованный спор музыки и театральных требований: в классические формы он заключил прямо противоположный материал (распадающийся, почти невосстановимый), последовав за своей отклонившейся от обычного курса музыкальной эпохой. Эту музыкальную эпоху олицетворяет драма солдата и Мари, музыка которой как бы брошена в лицо мучителям таких, как они, и где нет ничего сглаженного, как в операх Штрауса и Пуччини. Этим Берг покоряет публику.

Такие инструментальные формы, как соната, пассакалья, марш, рондо, симфония, инвенция, колыбельная, служат опорами пению, речи и Sprechstimme (или Sprechgesang — интонированная декламация или речевое пение, которому Шёнберг положил начало в 1912 году вокальным циклом «Лунный Пьеро»). Вокальная линия, то резкая, то угловатая (благодаря, в частности, неожиданным и широким, скачкообразным интервалам), то жалобная, изображающая мучительный бред, подчиняет себе оркестр, который создает волнующий, жгучий образ деформированной реальности. По сравнению с традиционным итальянским или французским веризмом веризм Берга — более страшный, доходит до изображения галлюцинативного беспамятства, рождающего болезненное чувство абсурда.

В то время как сюжет «Воццека» был почерпнут в «драматическом фрагменте» Г. Бюхнера (1813—1837), вторая незаконченная опера Берга «Лулу» (она была завершена по черновикам Фридрихом Чера и поставлена в 1979 году в Париже) имела своим источником две комедии Франка Ведекинда (1864—1918), писателя-экспрессиониста. В обоих либретто отверженность и жестокость образуют ту трясину, из которой тщетно пытаются выбраться персонажи.

В «Лулу» музыкальная ткань отличается большим единством и как бы наматывается вокруг образа главной героини, коварной и нежной, вызывающей и невинной, порочной и безнравственной, но чуждой расчету, прелестной рабы собственной красоты, карающего ангела и человечнейшего существа. Перед тем как убить своего первого любовника и последнего мужа, она воспевает юность, этот высший, несмотря на преступления, дар.

Пение Лулу преобладает в опере, которой предоставлен большой простор для голоса, звучащего в шести вокальных формах: речь под музыку или без музыки, ритмическая и тембровая речь, декламация, родственная Sprechstimme, «полупение», пение. Техника, в целом основанная на додекафонных приемах, с плотной сетью отголосков и повторов, способствует карикатурности, безжалостному, парализующему гротеску, но образ Лулу остается в рамках образа традиционной героини.

В «Воццеке» протест выражается в открытом столкновении контрастов, с помощью технических средств разного уровня и качества, таких, как резкое сочетание приемов профессиональной музыки и уступок музыке простонародной (начало такому стилю положил Малер). Кошмарные муки, осаждавшие все закоулки души, терзают персонажей, доставшихся в наследство от XIX века: хороших, плохих или противоречивых, развращенных или сломленных обстоятельствами.

Однако в отличие от своих предшественников, персонажи Берга не имеют права ни на малейшую отдушину, ни на какое исповедание своего тяжелого состояния, они имеют право только наказать себя и пасть еще ниже, покрывшись позором. Только Ur-Schrei, первобытный крик, бунтарский возврат к Ur-Mensch, первобытному человеку, представляют собой крайнюю, отчаянную, но бесполезную попытку сопротивления перед лицом физической и духовной смерти.

Что касается «Лулу», то эта опера выходит далеко за рамки экспрессионизма: над лишенным ценностей обществом героиня в подсознательном бреду возвышается, словно сюрреалистическое видение на смутном фоне.

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)

Незадолго до начала Первой мировой войны Альбан Берг увидел на сцене пьесу «Войцек» немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера (1813—1837), которая произвела на него чрезвычайно глубокое впечатление. Тут же созрело решение о написании на ее основе оперы. Музыка создавалась в 1917—1921 годах.

В центре оперы Берга, как и пьесы Бюхнера, маленький человек в лице главного героя – солдата австрийской армии, задавленного бесчеловечной атмосферой общества, в котором сильные мира сего вольны истязать тех, кто по общественному положению хотя бы на ступеньку ниже их. Судьба Воццека (у Берга имя героя несколько изменено) целиком зависит от прихоти тупого, болтливого Капитана, у которого он служит денщиком, и от пропитанного чувством собственной значительности Доктора, который, пользуясь бедственным положением солдата (ему трудно содержать жену и ребенка), проводит на нем опыты, граничащие с садизмом и доводящие несчастного почти до безумия. Единственная отрада в жизни Воццека – его жена Мари, но, томимая жаждой лучшей жизни и ослепленная внешним блеском, она изменяет ему с бравым Тамбурмажором. Преследуемый издевательствами, мучимый ревностью и ослепленный отчаянием, Воццек заманивает Мари в лес и убивает ее. Позднее он в панике возвращается к месту преступления, чтобы найти и бросить в пруд нож – орудие убийства, и тонет сам.

Композитор сохранил не только фабулу Бюхнера, но в значительной мере и его текст, ограничившись лишь несколькими купюрами и перестановками отдельных сцен: лаконичная и емкая пьеса представляет собой почти готовое оперное либретто. Но главное, средствами музыки Берг передал и даже усилил основной мотив пьесы. По меткому определению X. Редлиха, австрийского исследователя творчества Берга, «"Воццек" стал оперой "социального сострадания"».

«Воццек» — одно из ярчайших воплощений экспрессионистской эстетики в музыке. По идейной направленности он близок так называемому левому крылу экспрессионизма: свойственный этому течению пафос социального критицизма нашел здесь кульминационное выражение. Вместе с тем автор оперы во многом следовал примеру своего учителя: можно сказать, что без кричащей интенсивности музыкального языка «Ожидания» не было бы «Воццека». Берг воспринял от Шёнберга характерные компоненты его атонального стиля, а также принципы вокальной декламации, гибко реагирующей на интонационное многообразие человеческой речи; в частности, он эпизодически использует Sprechgesang.

И все же «Воццек» представляет собой совершенно оригинальное явление в оперной литературе – по трактовке оперного жанра, особенностям драматургии, использованию музыкальных форм, приемам характеристики персонажей и др. Частично различия между «Ожиданием» и «Воццеком» связаны с тем, что монодрама Шёнберга – отдельная развернутая сцена, а не «полнометражная» опера. Бергу пришлось самостоятельно решать проблему создания экспрессионистской крупной оперной формы. И в том, как он ее решает, сказывается его сильная творческая индивидуальность.

В отличие от атематической музыкальной ткани «Ожидания», музыкальные формы «Воццека» основаны на лейттематическом комплексе, близком к вагнеровскому типу, только гораздо более разветвленном и тонко разработанном. Во-первых, этим комплексом еще меньше, чем у Вагнера, исчерпывается музыкальный тематизм оперы: ярко выделяется и целый ряд локальных, однократно звучащих тем. Во-вторых, грань между лейттематизмом и локальным тематическим материалом оказывается весьма расплывчатой, так как каждая лейттема появляется, по определению отечественного исследователя творчества Берга М. Тараканова, в виде «тематического облака» — в сопровождении целого ряда выразительных и характерных деталей (интонационных, ритмических и фактурных), которые, переходя в локальные темы, осуществляют связь между сквозным и локальным тематизмом.

В лейттематическом комплексе оперы преимущественное положение занимают характеристики главных героев — Воццека и Мари, отличающиеся необыкновенной психологической глубиной в передаче всего богатства оттенков напряженных и мучительных переживаний. В этом выражается горячее сочувствие композитора к жертвам социальной несправедливости, к простым людям, внутренняя душевная жизнь которых в опере Берга оказывается более сложной и напряженной, чем у богов, королей и полководцев во многих операх XIX века.

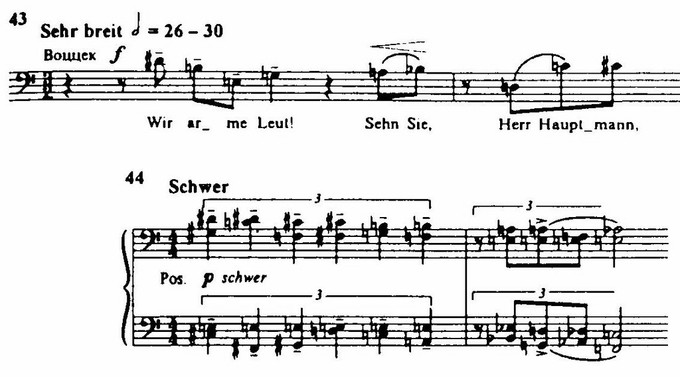

Центральным элементом тематической сферы Воццека является мотив из первой картины первого акта «Wir arme Leut» («Мы бедный люд») — он звучит в начале ариозо, являющегося ответом Воццека на разглагольствования словоохотливого Капитана, которого он в этот момент бреет; эти разглагольствования не отличаются деликатностью, они лишены должного уважения к чужой тайне и чужой боли. Мотив (пример 43) построен на звуках напряженно звучащего большого минорного септаккорда, становящегося основой многих производных тематических образований, которые связаны с образом главного героя.

Большое значение приобретает и вторая тема Воццека, характерная угрюмой и к тому же «спотыкающейся» на последних звуках нисходящей поступенностью (пример 44). Она появляется во второй картине второго акта, где Воццек из разговора с Капитаном и Доктором узнает сообщаемую ему с нарочитой светской непринужденностью новость, которая для него страшнее смерти, – о неверности его горячо любимой Мари.

Одним из важных лейттематических элементов, связанных с интонационной сферой Воццека, становятся «аккорды ужаса» (пример 45) – три аккорда, составляющие тематическую основу второй картины первого акта, в которой Воццек вдали от города вместе с приятелем, солдатом Андресом, срезает ветки кустарника и под воздействием тяжелого нервного состояния принимает закат солнца за кровавое зарево.

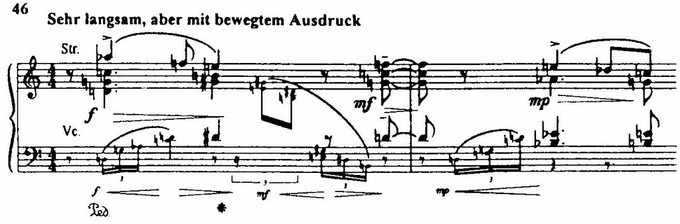

Эти аккорды – крепко спаянные ярчайшие звуковые пятна, которые неоднократно всплывают в дальнейшем развертывании музыкальной ткани оперы. Особенно неожиданно и выразительно их появление в начале пятой картины второго акта (сцена в казарме): здесь хор имитирует пением с закрытым ртом храп спящих солдат, в то время как Воццек не может заснуть, мучимый мыслями о неверности жены. В характеристике Мари основное значение приобретают две лейттемы, появляющиеся в третьей картине первого акта. Одна из них звучит в момент, когда Мари, только что с восторгом любовавшаяся блестящим зрелищем марширующих по улице солдат, после короткой перебранки с соседкой захлопывает окно и вновь видит перед собой унылую обстановку своего жилища. Эта тема, отличающаяся углубленной минорностью звучания (что обусловлено обилием пониженных ступеней лада), воплощает подавленность безрадостным существованием:

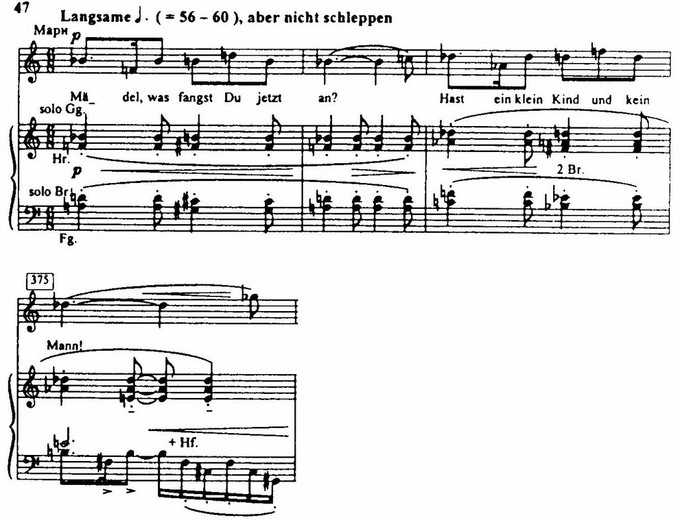

Далее эта тема появляется неоднократно — например, в четвертой картине первого акта (сцена у Доктора) в моменты, когда Воццек обращается мыслями к жене. Трагическая выразительность пониженных ступеней и связанная с этим углубленная минорность ощутимы и во второй сквозной теме героини – сердечной и обаятельной теме колыбельной, рисующей трогательный образ Мари-матери (пример 47). Эта тема еще раз прозвучит, в частности, в момент убийства.

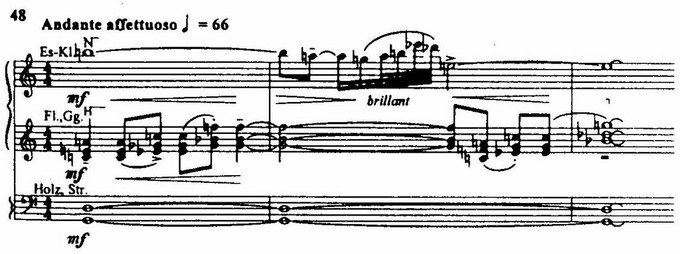

С образом Мари связана еще одна тема, звучащая в начале пятой картины первого акта – сцены обольщения Мари Тамбурмажором; эта тема выражает мечту Мари о лучшей жизни, воплотившуюся для нее в чувственном влечении к показной мужественности Тамбурмажора (пример 48).

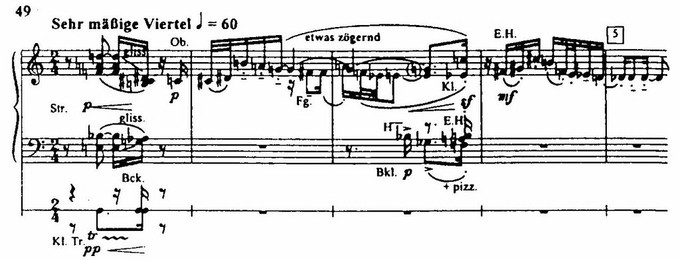

Лейттемы отрицательных героев лишены интенсивного психологического фона, они уподобляются маскам, за которыми ощущается полная душевная пустота, принадлежность к безликой толпе. Наиболее значительна из них лейттема Капитана, возникающая в самом начале оперы как часть многосоставного «тематического облака» (пример 49), из элементов которого безусловно связаны с образом Капитана мотивы второго и особенно четвертого тактов.

Лейттема Доктора появляется во второй картине второго акта. Она выделяется назойливым тритоном - «интервалом дьявола», выразительно характеризующим человеческую сущность мелкого ученого беса, вставшего в величественную мефистофельскую позу:

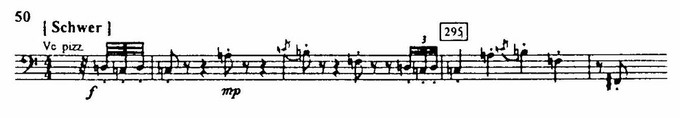

Лейтмотив Тамбурмажора – это уже чистая карикатура: он похож на случайный обрывок какого-то туповатого военного марша, а его оркестровка еще более подчеркивает полное ничтожество персонажа:

Выразительна характеристика Андреса, заключенная в мотиве охотничьей песни, которую тот беззаботно горланит во второй картине первого акта: приятелю нет дела до Воццека, изнывающего от тяжести тревожных предчувствий.

Все важнейшие лейттемы оперы проходят, тесно переплетаясь, в кульминации оперы – оркестровой интерлюдии, которая звучит между четвертой и заключительной, пятой картиной третьего акта, сразу после гибели Воццека. Подобно траурному маршу из «Гибели богов» Вагнера, этот небольшой, но чрезвычайно насыщенный тематическим развитием «инструментальный реквием» поднимается до уровня симфонического обобщения конфликтов оперы, он от начала до конца проникнут пронзительным чувством сострадания к жертвам угнетения. При этом тематический комплекс оперы отражен здесь с еще большей полнотой, чем у Вагнера, интенсивнее и взаимодействие тем.

Композиция оперы отличается стройностью и симметричностью: три акта по пять картин в каждом, между картинами звучат оркестровые интерлюдии (в целом их двенадцать). Картины и интерлюдии непосредственно переходят друг в друга, реализуя вагнеровский принцип непрерывности оперного развертывания. Очевидно, Берг опирался и на опыт Дебюсси, у которого в «Пеллеасе и Мелизанде» интерлюдии также играют важную роль.

Несмотря на большое количество картин и интерлюдий, общая продолжительность оперы относительно невелика около часа и двадцати минут. Тем не менее «информационный объем» ее музыки чрезвычайно велик благодаря многослойной, до предела насыщенной тематизмом звуковой ткани.

Оригинальной особенностью оперы Берга является то, что ее музыкальная ткань организуется инструментальными формами, во многих случаях – типовыми. Например, в первом акте картины первая (Воццек у Капитана), четвертая (Воццек у Доктора) и пятая (сцена обольщения Мари Тамбурмажором) построены соответственно в формах старинной сюиты, пассакальи и рондо. Во втором акте все картины (кроме второй) написаны в формах, которые образуют последовательность, характерную для классической симфонии: первая картина (Мари после совершенной ею супружеской измены пытается приспособиться к новой для себя психологической ситуации) — сонатная форма, вторая картина (встреча на улице Доктора, Капитана и Воццека, узнающего роковую для себя новость) — инвенция и тройная фуга, третья (бурное объяснение между Мари и мучимым ревностью Воццеком) – Largo для камерного оркестра, четвертая (народное гулянье, на фоне которого продолжает разворачиваться роман Мари и Тамбурмажора, отзывающийся в душе Воццека возрастающей тревогой) — скерцо с двумя трио, пятая (ссора в казарме между Воццеком и Тамбурмажором, бахвалящимся покорением Мари) – интродукция и рондо.

Ряд сцен оперы основан на неповторимых структурных идеях. Такова, например, вторая картина первого акта – рапсодия на три аккорда (см. пример 45), в звуковой ткани которой преимущественно чередуются различные комбинации элементов этих аккордов. Таковы и все пять картин последнего акта: первая (Мари, мучимая угрызениями совести, читает из Библии историю о блуднице, которую простил Христос) – инвенция (вариации) на тему и двойная фуга; вторая (сцена убийства) представляет собой инвенцию на один звук (h), подобно навязчивой идее непрерывно звучащий в течение всей сцены, а в конце ее мощным наплывом захватывающий весь оркестр, который объединяется в громогласном унисоне; третья картина (Воццек в кабаке пытается гульбой заглушить ужас происшедшего) инвенция на выдержанную ритмическую формулу

); четвертая (сцена гибели Воццека) — инвенция на один аккорд, транспозиции, обращения и фигурационные варианты которого составляют всю звуковую ткань картины; пятая (осиротевший сын Мари и Воццека беспечно скачет верхом на палочке, не осознавая случившегося) – инвенция на непрерывное движение восьмыми. Инвенцией на тональность (d-moll) является кульминационный «реквием» между четвертой и пятой картинами третьего действия.

Все эти формы были названы и проанализированы самим Бергом в его устных и письменных выступлениях после премьеры оперы. Тем не менее на слух обнаружить их так же трудно, как серию в додекафонном произведении — специфика ее конструктивной роли весьма близка конструктивной роли этих форм. Но таков был замысел автора, говорившего: «...пусть... в публике не найдется ни одного, кто обратит внимание на все эти фуги и инвенции, сюиты и сонаты, вариации и пассакальи, – ни одного, кто ощутит что-то иное, нежели далеко выходящую за пределы единичной судьбы Воццека идею оперы».

Большую роль в драматургии оперы играет тональный фактор, хотя ее музыка в целом базируется на принципах атонализма. Дело в том, что музыкальная ткань вообще не может быть последовательно атональной: время от времени неизбежно возникают ассоциации с аккордами и гармоническими последованиями тональной музыки. В «Воццеке» эти ассоциации не только особенно интенсивны, но и служат важным фактором характеристики героев и ситуаций, а также средством формообразования.

«Воццек» принадлежит к вершинным достижениям оперной литературы XX века. Его бурный успех у берлинской оперной публики 20-х годов, а затем во всем мире (в том числе и в Ленинграде) всерьез озадачил Берга, считавшего вместе с Шёнбергом настоящее искусство уделом избранных. Но эта точка зрения оказалась опровергнутой его собственным детищем.

Н. И. Дегтярёва

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

Дискография: Deutsche Grammophon. Дирижер Аббадо, Воццек — Грундхебер, Мария — Беренс, Тамбурмажор — Раффайнер, Андрес — Лангридж, Доктор — Хаугланд, Капитан — Зедник.