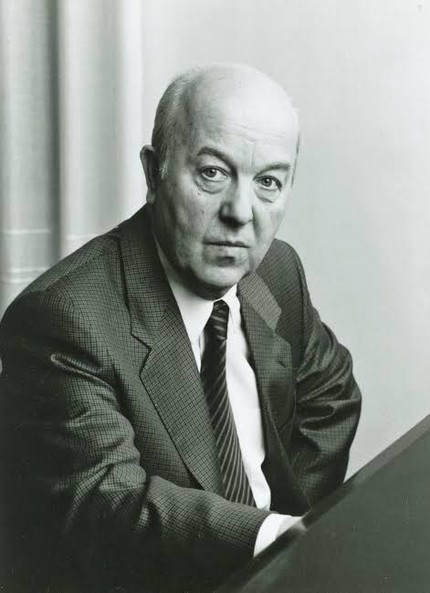

Моравец, Иван (чеш. Ivan Moravec; 9 XI 1930, Прага — 27 VII 2015) — чешский пианист.

Учился в Праге — в консерватории у А. Грюнфельдовой (окончил в 1952), затем у И. Штепановой-Курцовой в Академии изящных искусств. Совершенствовался у А. Бенедетти-Микеланджели на летних курсах в Италии. С 1948 часто выступает в ЧССР; гастролирует в других странах Европы (в СССР — в 1962), а также в США.

Репертуар Моравеца широк, разнообразен, охватывает различные музыкальные стили — от сочинений Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена до произведений композиторов 20 в.; исполняет многие произведения Б. Сметаны, Л. Яначека, Й. Сука. Игра Моравеца отличается глубиной интерпретаций, техническим мастерством.

Мировая слава пришла к чешскому пианисту в середине 60-х годов — пришла как-то разом, неожиданно и для большинства слушателей, и, отчасти, может быть, даже для него самого. Именно как приятную неожиданность восприняла знакомство с артистом и наша аудитория. Случилось так, что впервые Моравец выступал в СССР в 1962 году, но тогда его гастрольный маршрут миновал столицу, и концерты остались почти незамеченными. Зато в следующий свой приезд — зимой 1965/66 года — Моравец произвел настоящую сенсацию. Москвичи открыли для себя зрелого, крупного мастера, обладающего неповторимым творческим почерком, способного увлечь аудиторию и значительностью замыслов, и силой вдохновения. И если первый его концерт собрал сравнительно немногочисленную аудиторию, то в дальнейшем он всегда выступает при переполненных залах.

Тогда, после его шопеновского вечера, Д. Рабинович метко очертил портрет артиста: «Моравец не принадлежит к числу концертантов, чья игра служит отдохновению, приносит немудрящую радость очередной встречи с тем, что давно изведано и в своей „освоенности“ более не способно ставить новые проблемы, будить вопрошающую мысль… Он ищет самостоятельных решений и не страшится дискуссионности тех или иных своих исполнительских концепций… Он не только очень талантлив, наделен неуемной творческой фантазией — он пробует, ищет, дерзает. И за это ему можно простить отдельные ошибки и просчеты, тем более, что их в общем не так уж много. А если его игра порой вызывает желание спорить, что же, в добрый час. Значит, в ней что-то есть!» Последующие многократные встречи с артистом подтвердили справедливость этих слов с той только поправкой, что с годами ряды его «оппонентов» неуклонно уменьшаются, а число почитателей растет.

В словах советского критика, вероятно, кроется и объяснение того обстоятельства, что искусство этого пианиста не сразу и не везде оценили по достоинству: оно настораживало своей несхожестью с известными образцами, интеллектуальной насыщенностью, не было рассчитано на легкое восприятие. К тому же Моравец не одерживал сенсационных побед на международных конкурсах: в его активе лишь относительно скромная третья премия в Будапеште (1949). В то время он еще только окончил Пражскую консерваторию по классу Э. Грюнфельдовой (племянницы знаменитого Альфреда Грюнфельда) и занимался в Академии музыкального искусства под руководством И. Штепановой-Курцовой. Затем последовали месяцы совершенствования на летних курсах А. Бенедетти-Микеланджели в Италии, и лишь после этого — все более насыщенная концертная деятельность, утвердившая за Моравецем славу лидера пианистов Чехословакии.

Словом, артисту не без труда приходилось пробивать себе дорогу к славе; мешали, помимо сказанного, и природная скромность, и неброская, внешне «деловая» манера держаться на эстраде, и, наконец, огромная требовательность к себе. И все же любой дебют артиста в Европе или Америке неизменно превращался в триумф, подобный московскому. После его появления в Лондоне в 1959 году Д. Монтегю писал в журнале «Мюзик энд мюзишнс»: «Его прекрасный звук и исключительная музыкальность вызывают в памяти Вальтера Гизекинга в его лучшие годы». Через год исполнение Моравцем Четвертого концерта Бетховена дало повод для нового сравнения, не менее лестного — с Артуром Шнабелем. Американский дебют пианиста в 1964 году заставил X. Голдсмиса говорить о нем, как о «титаническом виртуозе и глубочайшем интерпретаторе». А совсем недавно, в 1980 году, X. Голдсмис, восторженно отзываясь о его записи Концерта Шумана и Симфонических вариаций Франка (с оркестром под управлением В. Ноймана), находил в этой интерпретации эмоциональный подъем Д. Липатти и декламационную манеру А. Корто», добавляя при этом: «Моравец — слишком своеобразный артист, чтобы быть подражателем».

Список восторженных эпитетов и лестных для чешского артиста сравнений можно продолжить. Одно из них особенно примечательно — критики нередко находят у Моравеца черты, сближающие его со Святославом Рихтером, и прежде всего универсальность и совершенство. Вот что думает по этому поводу опытный английский музыковед Б. Джейкобсон: «Иван Моравец — законченный пианист. Это виртуоз и более чем виртуоз. Сама его манера имеет много общего с рихтеровской: колористика обладает подобным же богатством и тонкостью, ткань так же чиста и прозрачна. Понятие „поэзия“ само по себе — еще одна нить, связывающая его с Рихтером… Очевидна близость между ними в подходе к музыкальной форме, в органической свободе ритма, с которой они примиряют выразительные Требования отдельных частей, не забывая о единстве целого. Если тосканиниевская школа дирижирования находит свою фортепианную аналогию в Горовице, то Рихтер и Моравец находятся на противоположном полюсе — фуртвенглеровском».

Итак, совершенно очевидно, что с 50-х годов Иван Моравец входит в элиту мирового пианистического искусства. Он объездил весь мир, не раз удостаивался высоких отличий. Его запись «Аппассионаты» несколько лет назад была названа лучшей пластинкой года в США (по анкете газеты «Чикаго ньюс»), этой же чести журнал «Хай фиделити» удостоил пластинку «24 прелюдии Шопена». А в Европе особенно высокую оценку получила интерпретация Моравецем произведений Шопена, Дебюсси и Равеля, концертов Бетховена, Моцарта, Брамса, Шумана, Симфонических вариаций франка, и конечно, сочинений чешских авторов — Сметаны, Яначека, Сука. Впрочем, перечислять удачи артиста — значит перечислять весь его обширный репертуар, ибо у Моравеца практически не бывает срывов, недоработок. На эстраду выносится только то, что продумано и отделано окончательно, во что сам артист «вжился». Ничто не оставляется на волю случая. Подчас такая предопределенность вызывает даже некоторые возражения критиков, сетующих, подобно Г. Шонбергу, что его игра слишком спокойна, уравновешенная, словно артист не стремится установить контакт с публикой.

Публика, однако, так отнюдь не считает, и прежде всего, что особенно важно, — чехословацкая публика. Известно, как трудно артисту быть «пророком в своем отечестве». В этом смысле у Моравеца тоже счастливая судьба. Каждый его концерт в Праге, что бы ни играл он — Сметану или Дворжака, Бетховена или Шопена, Моцарта или Прокофьева — воспринимается публикой как праздник. Слушатели никогда не уходят с его вечеров разочарованными. И это вдвойне примечательно, ибо на самом деле он чуждается, конечно, не контактов с публикой, но легкой славы, быстрого успеха. Нет, любая такая встреча для него высокое испытание. Верно отметил один из критиков: «В наше время, когда каждый начинающий пианист готов по первому требованию мчаться на другой конец света и немедленно записать полное собрание сочинений кого угодно, Моравец остается рыцарем совершенства, которому требуется по меньшей мере три года, чтобы включить новое произведение в свой репертуар. И он воспринимает вытекающие из этого ограничения как естественный результат тех высоких стандартов, к которым он стремится и которых достигает».

Вместе с тем этот артист отнюдь не замыкается в своей творческой лаборатории. Являясь с 1974 года штатным солистом Чешской филармонии, он ведет большой класс в пражской Академии музыки, читает увлекательные лекции о проблемах интерпретации, конечно, много записывается. Почитатели артиста знают: его имя на новой пластинке всегда гарантирует высокое качество интерпретации.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.