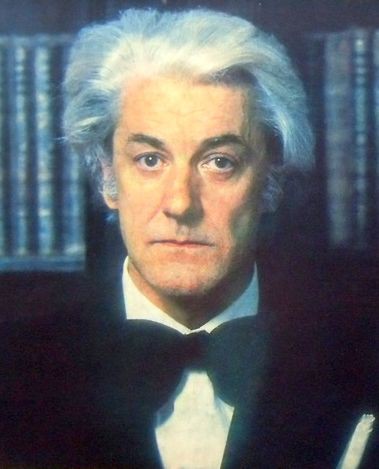

Нейгауз Станислав Генрихович (21 марта 1927, Москва — 24 января 1980, там же) — советский пианист и педагог. Народный артист РСФСР (1978).

Станислав Генрихович Нейгауз, сын выдающегося советского музыканта, был горячо и преданно любим публикой. В нем всегда подкупала высокая культура мысли и чувства — что бы он ни исполнял, в каком бы расположении духа ни находился. Есть немало пианистов, умеющих играть быстрее, точнее, внешне эффектнее, чем это делал Станислав Нейгауз, но в отношении богатства психологической нюансировки, утонченности музыкального переживания он находил немного равных себе; как-то о нем удачно сказали, что его игра — образец «эмоциональной виртуозности».

Нейгаузу повезло: с ранних лет он был окружен интеллектуальной средой, дышал воздухом живых и разносторонних художественных впечатлений. Близ него всегда находились интересные люди — артисты, музыканты, литераторы. Талант его было кому заметить, поддержать, направить по нужному руслу.

Однажды, когда ему было около пяти лет, он подобрал на рояле какую-то мелодию из Прокофьева — ее он подслушал у отца. С ним начали заниматься. В роли учительницы на первых порах выступала бабушка, Ольга Михайловна Нейгауз,— педагог по фортепиано с многолетним стажем; ее сменила позднее преподавательница Музыкальной школы имени Гнесиных Валерия Владимировна Листова. О Листовой, в классе которой Нейгауз пробыл несколько лет, он вспомнил позднее с чувством уважения и признательности: «Это был по-настоящему чуткий педагог... Я, например, смолоду недолюбливал пальцевой тренажер — гаммы, этюды, упражнения «на технику». Валерия Владимировна видела это и не пыталась меня переделать. Мы с ней знали одну только музыку — и это было прекрасно...»

С 1945 года Нейгауз учится в Московской консерватории. Однако в класс своего отца — Мекку пианистической молодежи тех времен — он попал позднее, будучи уже на третьем курсе. До этого с ним работал Владимир Сергеевич Белов.

«Поначалу отец не слишком-то верил в мое артистическое будущее. Но, присмотревшись ко мне однажды на одном из студенческих вечеров, изменил, видимо, свое мнение — во всяком случае, взял к себе в класс. У него была масса учеников, он всегда был крайне перегружен педагогической работой. Помню, мне чаще приходилось слушать других, чем играть самому — очередь не доходила. Но кстати, слушать тоже было очень интересно: узнавалась и новая музыка, и мнение отца о ее интерпретации. Его комментарии и замечания, кому бы они ни предназначались, приносили пользу всему классу».

В доме Нейгаузов часто можно было видеть Святослава Рихтера. Бывало, он садился за рояль и занимался, часами не отходя от клавиатуры. Станислав Нейгауз, очевидец и свидетель этой работы, проходил своего рода школу пианизма: лучшей трудно было пожелать. Занятия Рихтера запомнились ему навсегда: «У Святослава Теофиловича поражала колоссальная настойчивость в труде. Я бы сказал, нечеловеческая воля. Если какое-то место у него не выходило, он со всей энергией и страстью обрушивался на него, пока, наконец, не сокрушал трудность. На тех, кто наблюдал за ним со стороны, это всегда производило сильное впечатление...»

В пятидесятые годы отец и сын Нейгаузы нередко выступают вместе в фортепианном дуэте. В их исполнении можно было услышать ре-мажорную сонату Моцарта, Анданте с вариациями Шумана, «Белое и черное» Дебюсси, сюиты Рахманинова... Имя Станислава Нейгауза становится известным публике, его окружает своеобразный ореол — в молодом музыканте видят наследника и продолжателя высоких исполнительских традиций его отца. Со времени окончания консерватории (1950), а позднее и аспирантуры (1953), Станислав Нейгауз постепенно утверждается на видном месте среди советских пианистов. С ним познакомилась вслед за отечественной и зарубежная аудитория.

Как уже говорилось, Нейгауз с детства был близок к кругам художественной интеллигенции; многие годы он провел в семье выдающегося поэта Бориса Пастернака. Вокруг него звучали стихи. Их любил читать сам Пастернак, читали и его гости — Анна Ахматова и другие. Возможно, сказалась атмосфера, в которой жил Станислав Нейгауз, или какие-то врожденные, «имманентные» свойства его личности — во всяком случае, когда он вышел на концертную эстраду, публика сразу признала в нем П о эта, а не прозаика, каких всегда немало насчитывалось среди его коллег. («Стихами я заслушивался с детского возраста. Наверное, мне как музыканту это дало очень многое...» — вспоминал он.) Натурам его склада — тонким, нервным, одухотворенным — чаще всего бывает близка музыка Шопена, Скрябина. Нейгауз был одним из лучших в нашей стране шопенистов. И как справедливо считалось, одним из прирожденных интерпретаторов Скрябина.

Его обычно награждали горячими аплодисментами за исполнение Баркаролы, Фантазии, вальсов, ноктюрнов, мазурок, баллад Шопена. Большим успехом пользовались на его вечерах сонаты и лирические миниатюры Скрябина — «Хрупкость», «Желание», «Загадка», «Ласка в танце», прелюдии из различных опусов. «Потому что это — истинная поэзия» (Андроников И. К музыке.— M., 1975. С. 258.),— как справедливо заметил Ираклий Андроников в очерке «Снова Нейгауз». Было у Нейгауза-концертанта еще одно качество, делавшее его превосходным истолкователем именно того репертуара, который только что назывался. Качество, суть которого находит наиболее точное выражение в термине музицирование.

Играя, Нейгауз словно бы импровизировал: слушатель чувствовал живое, не стесненное штампами течение музыкальной мысли исполнителя — ее изменчивость, волнующую неожиданность ракурсов и поворотов. Пианист, например, часто выходил на эстраду с Пятой сонатой Скрябина, с этюдами (соч. 8 и 42) того же автора, с балладами Шопена — каждый раз эти произведения выглядели у него как-то иначе, по-новому... Он умел играть неодинаково, в обход трафаретов, музицировать a la экспромт — что может быть более привлекательным в концертанте? Выше рассказывалось, что в такой же манере, свободно и импровизационно, музицировал на сцене глубоко почитавшийся им В. В. Софроницкий; в том же сценическом ключе играл и его собственный отец. Пожалуй, трудно было бы назвать пианиста, более близкого этим мастерам по характеру исполнения, чем Нейгауз-младший.

Говорилось на предыдущих страницах и о том, что импровизационная манера, при всех ее прелестях, чревата определенным риском. Наряду с творческими удачами, тут возможны и осечки: то, что вышло вчера, вполне может не получиться сегодня. Нейгауз — что скрывать?— убеждался (и не раз) в переменчивости артистической фортуны, ему была знакома горечь сценической неудачи. Завсегдатаям концертных залов памятны трудные, чуть ли не аварийные ситуации на его выступлениях — моменты, когда начинал нарушаться изначальный закон исполнительства, сформулированный еще Бахом: чтобы хорошо играть, нужно вовремя нажимать нужным пальцем нужную клавишу... Такое происходило у Нейгауза и в Двадцать четвертом этюде Шопена, и в до-диез-минорном (соч. 42) этюде Скрябина, и в соль-минорной (соч. 23) прелюдии Рахманинова. К исполнителям прочным, стабильным его не относили, но — не парадоксально ли?— в уязвимости ремесла Нейгауза-концертанта, его легкой «ранимости» был свой шарм, свое обаяние: ранимо ведь только живое. Встречаются пианисты, воздвигающие несокрушимые блоки музыкальной формы даже в мазурках Шопена; хрупкие звуковые миги Скрябина или Дебюсси — и те затвердевают под их пальцами наподобие железобетона. Игра Нейгауза являла пример прямо противоположный. Возможно, в чем-то он и проигрывал (нес «технические потери», на языке рецензентов), зато и выигрывал, причем в существенно важном (Помнится, в разговоре московских музыкантов один из них сказал «Согласитесь, Нейгауз ведь умеет играть немногое...— Немногое?— возразил другой.— Пусть так. Зато очень немногие умеют делать за роялем то. что умеет он. А это главное…»).

Нейгауз был известен не только клавирабендами. В качестве педагога он ассистировал когда-то своему отцу, с начала шестидесятых годов стал во главе собственного класса в консерватории. (Среди его учеников — В. Крайнев, В. Кастельский, Б. Анжерер.) Время от времени он выезжал для педагогической работы за рубеж, проводил так называемые интернациональные семинары в Италии, Австрии. «Обычно эти поездки приходятся на летние месяцы,— рассказывал он.— Где-нибудь, в одном из европейских городов, собираются молодые пианисты из разных стран. Я отбираю небольшую группу, человек восемь-десять, из тех, кто кажется мне заслуживающими внимания, и начинаю с ней заниматься. Остальные лишь присутствуют, следят с нотами в руках за ходом урока, проходят, как сказали бы у нас, пассивную практику».

Как-то один из критиков поинтересовался его отношением к педагогике. «Я люблю преподавать,— ответил Нейгауз.— Люблю находиться среди молодежи. Хотя... Уж очень много приходится отдавать другой раз энергии, нервов, сил. Понимаете ли, выслушивать на уроке «немузыку» я не могу. Пытаюсь чего-то достичь, добиться... Подчас невозможного с данным учеником. В общем, педагогика — любовь трудная. Все-таки мне хотелось бы чувствовать себя в первую очередь концертантом».

Богатая эрудиция Нейгауза, его своеобразный подход к трактовке музыкальных произведений, многолетний сценический опыт — все это представляло ценности, и немалые, для окружавшей его творческой молодежи. У него многое можно было почерпнуть, многому научиться. Пожалуй, прежде всего — в искусстве фортепианного звучания. Искусстве, в котором он знал немного равных себе.

У него самого, когда он находился на эстраде, чудесно звучал рояль: в этом была едва ли не сильнейшая сторона его исполнительства; нигде аристократизм его художественной натуры не выявлялся с такой очевидностью, как в звуке. И не только в «золотой» части его репертуара — Шопене и Скрябине, где без умения подобрать изысканный звуковой наряд просто не обойтись,— но и в любой интерпретируемой им музыке. Вспомним, например, его трактовки ми-бемоль-мажорной (соч. 23) или фа-минорной (соч. 32) прелюдий Рахманинова, фортепианных акварелей Дебюсси, пьес Шуберта и других авторов. Везде игра пианиста пленяла красивым и благородным звучанием инструмента, мягкой, почти безударной манерой исполнения, бархатистостью колорита. Повсюду можно было видеть ласковое (иначе не скажешь) отношение к клавиатуре: так музицируют лишь те, кто действительно любит рояль, его своеобразный и неповторимый голос. Есть немало пианистов, демонстрирующих на своих выступлениях хорошую культуру звука; значительно меньше тех, у кого заслушиваешься инструментом самим по себе. И совсем не много артистов с индивидуальной, им одним присущей тембровой окраской звучания. (Ведь у Мастеров фортепиано — и только у них!— звуковая палитра различна, как различны свет, цвет и колорит у больших живописцев.) У Нейгауза был свой, особый рояль, его нельзя было спутать ни с одним другим.

...Парадоксальная картина наблюдается иной раз в концертном зале: исполнитель, получивший в свое время множество наград на международных конкурсах, с трудом находит заинтересованных слушателей; на выступлениях другого, имеющего куда меньше регалий, отличий и титулов,— всегда полный зал. (Правду говорят: у конкурсов свои законы, у концертной аудитории — свои.) Нейгаузу не довелось одерживать победы на состязаниях со своими коллегами. Тем не менее место, которое он занимал в филармонической жизни, давало ему видимое преимущество перед многими испытанными конкурсными бойцами. Он был широко популярен, билеты на его клавирабенды спрашивали порой еще на дальних подступах к залам, где он выступал. У него было то, о чем мечтает каждый гастролирующий артист: своя публика. Думается, что помимо качеств, о которых уже говорилось,— своеобразного лиризма, обаяния, интеллигентности Нейгауза-музыканта,— давало о себе знать и еще нечто, вызывавшее к нему симпатии людей. Он, насколько позволено судить со стороны, не слишком-то был обеспокоен поисками успеха...

Чутким слушателем это сразу же распознается (деликатность артиста, сценический альтруизм) — как распознаются, и незамедлительно, всякие проявления тщеславия, позы, эстрадного самопоказа. Нейгауз не пытался во что бы то ни стало понравиться публике. (Хорошо пишет И. Андроников: «В огромном зале Станислав Нейгауз остается словно наедине с инструментом и с музыкой. Словно в зале никого нет. И он играет Шопена как для себя. Как свое, глубоко личное...» (Андроников И. К музыке. С. 258)) Это не было утонченным кокетством или профессиональным приемом — это являло свойство его натуры, характера. Тут крылась едва ли не главная причина его популярности у слушателей. «...Чем меньше человек навязывается другим людям, тем больше другие интересуются человеком»,— уверял великий психолог сцены Станиславский, выводя отсюда, что «лишь только актер перестает считаться с толпой в зале, как она начинает сама тянуться к нему (Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 5. С. 496. Т. 1. С. 301—302.). Увлеченному музыкой, и только ею, Нейгаузу было не до забот об успехе. Тем вернее он приходил к нему.

Г. Цыпин, 1990 г.

Артистические династии… Так уж повелось, что музыкальная профессия нередко передается по наследству. Свою консерваторскую учебу Станислав Нейгауз начинал у В. С. Белова, а кончил в 1950 году по классу своего отца, знаменитого Г. Г. Нейгауза, и затем у него же совершенствовался в аспирантуре (1950–1953).

Впрочем, несмотря на кровное родство, взаимопонимание тут установилось не сразу: «Поначалу отец не слишком-то верил в мое артистическое будущее. Но, присмотревшись ко мне однажды на одном из студенческих вечеров, изменил, видимо, свое мнение — во всяком случае, взял к себе в класс. У него была масса учеников, он ведь был крайне перегружен педагогической работой. Помню, мне чаще приходилось слушать других, чем играть самому, — очередь не доходила. Но, кстати, слушать тоже было очень интересно: узнавалась и новая музыка, и мнение отца об ее интерпретации. Его комментарии и замечания, кому бы они ни предназначались, приносили пользу всему классу», — так вспоминал об этом впоследствии Станислав Нейгауз.

Первые появления С. Нейгауза на концертной эстраде носили, так сказать, семейный характер: вместе с отцом он выступал в фортепианном дуэте, исполняя произведения Моцарта, Листа, Шумана, Сен-Санса, Регера, Дебюсси, Рахманинова. Как тогда, так и в дальнейшем рецензенты отмечали общность художественных устремлений участников этого ансамбля: «Его игра, многим напоминающая игру его отца и учителя Г. Нейгауза, полна поэзии и благородства; под его пальцами музыка живет и дышит» (1956); «Игра его чарует лиризмом. В фразировке подкупает естественное декламационное начало. У С. Нейгауза все непринужденно, овеяно мечтательностью, либо по-юношески порывисто. Он многое унаследовал от отца и, прежде всего,- творческий дар музицирования, высокую звуковую культуру» (1958); «Благородство, романтичность трактовки, логическое и в то же время импровизационное развертывание творческого процесса, рождающегося как бы на наших глазах,- эти черты исполнительской манеры пианиста, бесспорно, идут от его отца и педагога — незабвенного Генриха Нейгауза» (1973). «Искусство С. Нейгауза насквозь романтично. В этом плане он, вероятно, самый „нейгаузовский“ из учеников Генриха Густавовича» (1977). Традиции отца С. Нейгауз развивал и на педагогическом поприще: с 1957 года он преподавал в Московской консерватории (в 1975-м ему было присвоено звание профессора).

Он рос в художественной среде. Редкая эрудиция отца открывала перед ним горизонты мировой культуры. А непосредственное общение с корифеями русской поэзии XX века — Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой… «Стихами я заслушивался с детского возраста. Наверное, мне как музыканту это дало очень многое». Конечно, так. Недаром Станислава Нейгауза часто и по праву называли «поэтом фортепиано». Духовная культура, лиризм, возвышенная артистичность, благородство выражения, нервная экспрессия — все эти качества игры пианиста неизменно упоминаются в статьях о Станиславе Нейгаузе. И наиболее ярко раскрывались они в интерпретации произведений Шопена и Скрябина. Как раз эти имена чаще всего встречались в программах артиста, их наследию он нередко посвящал монографические вечера. Впрочем, романтическое начало С. Нейгауз привносил в трактовку любых произведений, скажем, венских классиков. То же самое касалось и современной музыки, хотя здесь репертуар пианиста ограничивался практически одним лишь С. Прокофьевым.

Не следует, однако, думать, что романтическая тенденция в творчестве Станислава Нейгауза — раз и навсегда застывшая данность. Нет, и в этой вполне определившейся стилистике искусство пианиста переживало заметные изменения. Скажем, Д. Рабинович еще в 1960-е годы указывал на возросшую емкость, экспрессивную насыщенность исполнительской манеры артиста: «С. Нейгауз — представитель романтического направления в современном пианизме. Ему близка музыка Шумана, Листа, Брамса, отчасти Прокофьева. Он настоящий шопенист — вспоминается его умная и тонкая, а главное, чуткая к духу творчества Шопена передача Сонаты си-бемоль минор. Вместе с тем, если раньше в игре пианиста зачастую преобладали нежные лирические тона, даже в бетховенской сонате соч. 110, то теперь чувства его стали объемнее, глубже. Как и несколько лет тому назад, он умеет ценить поэзию нескорых темпов. Только сегодня цель С. Нейгауза — не камерная интимность, а напряженность экспрессии, достигаемая торможением, что в известной мере роднит его с В. Софроницким… Слушая С. Нейгауза, чувствуешь, что он любит музыку что он порой тормозит движение, ибо не хочет, не может перейти к следующему созвучию раньше, чем до конца не „переживет“ данное,— качество подлинного художника!»

Говоря о творчестве С. Нейгауза, можно, почти не боясь преувеличений, поставить чуть ли не знак равенства между искусством интерпретации и искусством импровизации. Непосредственный творческий поиск на эстраде — вот что, прежде всего, влекло артиста. «В огромном зале Станислав Нейгауз остается словно наедине с инструментом и с музыкой, — замечал И. Андроников.- Словно в зале никого нет. И он играет Шопена как для себя. Как свое, глубоко личное…» А в результате слушатели бывали вовлечены в этот захватывающий процесс рождения музыки. Такой импровизационной направленности под стать и сам характер пианистической манеры артиста. В ней, как пишет Г. Цыпин, «ни сверхпрочной выучки, ни окаменелости форм, ни „бронебойного“ техницизма… В пианизме С. Нейгауза угадываешь какую-то хрупкость, ранимость, незащищенность. Естественно, это не стало бы плюсом при интерпретации, скажем „Трансцендентных этюдов“ Листа или брамсовских Вариаций на тему Паганини. Когда же С. Нейгауз играет мазурки Шопена, когда звучат такие пьесы Скрябина, как „Загадка“ или „Ласка в танце“, в этой пианистической хрупкости, непритязательной скромности музицирования — свой особый шарм».

Да, «бронебойного» техницизма у С. Нейгауза, действительно, нельзя было обнаружить. Мало того, в его концертных выступлениях встречались (чаще или реже) огрехи по части технологической выделки. И что же? Не только публика, но даже рецензенты как бы проходили мимо всех этих формальных неточностей, потому что они, эти огрехи, с лихвой искупались глубокой содержательностью искусства С. Нейгауза. Вот, например, на вечере, посвященном памяти Г. Г. Нейгауза, артист играл оба концерта Шопена: «Может быть, кто-нибудь из дотошных критиков, — подчеркивал М. Серебровский в „Музыкальной жизни“, — и счел, что какой-нибудь пассаж прозвучал не на все сто процентов безупречно. Но стоит ли это акцентировать, когда речь идет об истинной вдохновенности исполнения, той дорогой вдохновенности, которой нам так часто не хватает в игре иных „безупречных“ виртуозов?!»

…Станислав Нейгауз сравнительно быстро завоевал большую концертную эстраду и признание слушателей. И это, несмотря на конкурсные фиаско. Что делать, подчеркнутая артистическая «особость», определенная спонтанность эстрадной манеры частенько не укладывается в прокрустово ложе универсальных конкурсных нормативов. Однако его творческая судьба, так рано оборвавшаяся,- лишнее доказательство того, что настоящий художник всегда найдет свою дорогу в искусстве.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.

Нейгауз Станислав Генрихович (р. 21 III 1927, Москва — 24 I 1980, там же) — советский пианист и педагог. Народный артист РСФСР (1978). Сын Г. Г. Нейгауза.

Игре на фортепиано учился в Московской консерватории (с 1945) у В. С. Белова, затем у отца, по классу которого окончил консерваторию в 1950, под его руководством аспирантуру — в 1953. В 1950–57 выступал с ним в фортепианном дуэте. С 1953 гастролирует во многих странах.

Как и Генрих Густавович Нейгауз, он — исполнитель романтического склада. Игра Нейгауза отличается артистическим темпераментом, тонкой звуковой палитрой, естественностью фразировки, значительностью замыслов. Выделяется интерпретация произведений Ф. Шопена и А. Н. Скрябина. В репертуаре Нейгауза также сочинения В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Листа, И. Брамса, К. Дебюсси, М. Равеля, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева.

С 1957 преподаёт в Московской консерватории (с 1975 профессор). Среди учеников — лауреаты международных конкурсов В. В. Крайнев, В. В. Кастельский, Р. Лупу, Л. Бараняи, Б. Анжерер.

Литература: Дельсон В., Романтический талант, «СМ», 1966, No 11.

Ю. М. Оленев

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.