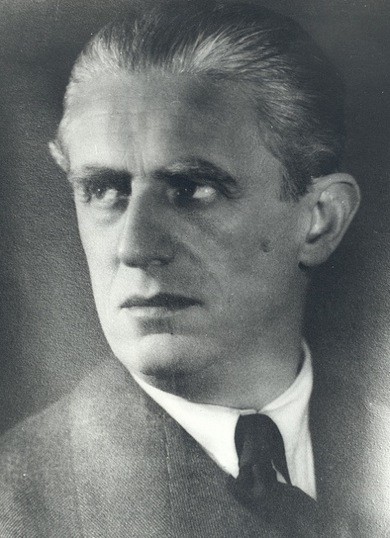

Путь итальянского композитора Джан Франческо Малипьеро в оперном искусстве не был легким. Две свои ранние оперы («Елена и Фульдано» и «Каносса») он уничтожил, третья — «Сон на закате осенью» — не была ни поставлена, ни издана). Подлинным началом оперного творчества Малипьеро стало создание трилогии «Орфеиды» (итал. L’Orfeide), над которой композитор работал в 1919—1922 гг.

Трилогия состоит из трех частей — «Смерть масок» (пролог), «Семь канцон» и «Орфей» (эпилог). В предисловии к ее изданию Джан Франческо Малипьеро подчеркивал, что это не три одноактные оперы, а одна опера в трех частях, хотя и допускал возможность отдельного исполнения второй и третьей частей, поскольку они были написаны раньше первой (вместе с тем композитор утверждал, что первую часть нельзя рассматривать как малозначительное искусственное дополнение). Содержание этого глубоко трагедийного произведения, не чуждого эстетики гротеска, составляют многочисленные символы и аллегории.

В начале трилогии Арлекин, Тарталья и прочие традиционные действующие лица комедии дель арте последовательно представляются публике в монологах ариозного или песенного склада, но внезапно появившийся персонаж, облаченный в красный плащ и скрывающий лицо под маской, запирает их в огромном шкафу, после чего открывает свое лицо — это Орфей. Он провозглашает смерть старого, отжившего искусства — на сцену должны выйти новые герои, пришедшие из реальной повседневной жизни. Эти герои предстают перед публикой в «Семи канцонах».

В первой «канцоне» — «Бродяга» — слепец аккомпанирует певцу, поющему серенаду его жене, но в конце концов жена бросает беспомощного слепца, уйдя с певцом. В «Вечерне» благоговейное монашеское пение во время богослужения оказывается лицемерием — к горю женщины, ищущей утешения, монахи не проявляют сочувствия. Героиня «Возвращения» лишается рассудка, скорбя по погибшему сыну, и не узнает его, когда он возвращается живым. В канцоне «Пьяница» заглавный герой поет под чужой дверью, и его избивает хозяин дома, охваченный беспочвенной ревностью. В «Серенаде» влюбленный кавалер поет под окном любимой, а в доме в это время отпевают умершую мать девушки. В «Звонаре» герой бьет в набат во время пожара и поет фривольную песню, насмехаясь над испуганными людьми. Последняя канцона — «Утро покаяния» — представляет начало Великого поста: опьяненные вином и весельем участники вчерашнего ночного карнавала сталкиваются с процессией кающихся.

Содержанием третьей части — «Орфей» — становится горькое размышление о месте искусства в обществе, об отношении к нему как к забаве, о невозможности устранить эту несправедливость. На сцене представляются три площадки с разными персонажами: король и королева, сопровождаемые придворными, ученые мужи и крестьяне. Все они смотрят разыгрываемую в центре сцены пародию на античную трагедию, повествующую о Нероне и его матери (пародийный характер представления подчеркивается тем, что все роли в «трагедии», за исключением Нерона, исполняют марионетки). «Зрители», смотрящие представление с других площадок, по-разному относятся к происходящему: аристократы скучают, ученые мужи изрекают моральные суждения, простолюдины откровенно развлекаются. Под занавес перед публикой появляется Орфей в костюме паяца. Он скорбит о бездушии публики, об утрате почтения к искусству, но выражает надежду, что истинные ценители прекрасного найдутся в любые времена.

Музыкальный язык оперной трилогии «Орфеиды» опирается на разнообразные истоки: просодия григорианского хорала, ариозная кантилена, исполненная патетики, мелодика народно-песенного склада, но декламационное начало сохраняет господствующее положение в вокальных партиях, отличающихся экспрессивностью. Музыка «Орфеид» изобилует диссонансами и остинатными ритмами, композитор активно использует и политональные сочетания, и приемы атонального письма, однако опора на тональность в целом сохраняет свое значение.

Мировая премьера «Орфеид» состоялась 5 ноября 1925 года в Дюссельдорфе, а полную итальянскую премьеру осуществил венецианский театр «Ла Фениче» в 1936 г. Несмотря на позицию композитора, подчеркивавшего единство своей трилогии, она крайне редко ставилась полностью — чаще всего исполнялась вторая часть, «Семь канцон». В 1925 г. она была представлена в Нью-Йорке в концертном исполнении, в 1926 г. представлена в Турине в один вечер с оперой Мориса Равеля «Испанский час», в 1929 г. — в Риме (с «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини), в 1948 г. — во Флоренции (с «Колокольчиком» Гаэтано Доницетти). Британская премьера состоялась в 1969 г. в рамках Эдинбургского фестиваля. Необычная интерпретация «Семи канцон» была представлена в 1993 г. в Венеции: не только персонажи трагедии о Нероне, но и все действующие лица представлялись на сцене марионетками.

Музыкально-театральное наследие Малипьеро весьма значительно. Оригинальны его трилогии — своеобразные по жанру музыкально-сценические триптихи, каждый из которых исполняется в один вечер. Первая трилогия названа «Орфеиды» (1919–1922), вторая — «Три комедии Гольдони» (1920–1922), третья — «Венецианская мистерия» (1925–1928).

Следует отметить тематическое разнообразие этих циклов: первый из них — «парафраз» мифа об Орфее, второй представляет собой свободную переработку мотивов комедий Гольдони, третий написан на собственное либретто, причем последняя его часть — «Вороны святого Марка» — решена в жанре пантомимы, без вокальных эпизодов. В трилогиях Малипьеро стремится к беспощадному разоблачению любых личин и иллюзий, к обнажению истины, какой бы неприглядной и страшной она ни была; в них обнаруживает себя и идея о бренности всего земного — величия, славы, любви, верности. Эти мотивы останутся ведущими во всем последующем творчестве композитора.

«Орфеиды» пронизаны духом символики, аллегории. В иносказательной форме здесь воплощены размышления о смысле и содержании искусства, его месте в общественной жизни. Эту трилогию составляют Пролог — «Смерть масок», центральная часть — «Семь канцон» и Эпилог — «Орфей, или Восьмая канцона».

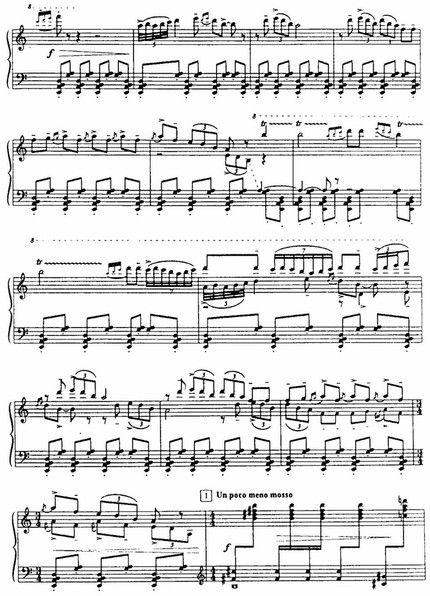

В Прологе (пример 32) на пустой сцене один за другим появляются традиционные герои комедии дель арте: Бригелла, Арлекин, ученый доктор Баланцон, капитан Спавента, Панталоне, Тарталья и Пульчинелла. Каждый из них поочередно в монологе то ариозного, то песенного склада прославляет себя, свою профессию и свои похождения.

Внезапно появляется фигура в красном плаще и чудовищной маске. Она сгребает всех героев и запирает их в большой стенной шкаф, затем срывает маску и плащ и оказывается Орфеем в тунике и с лирой. Орфей изгнал персонажей комедии дель арте, отживших свое; теперь на сцене нужны новые герои — из повседневной реальности. В речитативе Орфей приглашает и приветствует этих поочередно входящих героев «Семи канцон» и представляет их публике.

«Семь канцон» — короткие театрализованные мадригалы для голосов и оркестра (состав исполнителей в каждой сцене новый), цепь оперных миниатюр на старинные тексты XIV–XVI веков в редакции композитора. Чередование канцон построено на резкой смене обнаженных жизненных контрастов, наделенных символическим смыслом:

1) «Бродяга». Уличный певец поет под аккомпанемент слепого любовную песню, обращая ее к жене слепого, соблазняет ее и уводит, бросив на произвол судьбы беспомощного слепца.

2) «Вечерня». Благостное пение и чтение молитв монахом в церкви лишь лицемерная личина, скрывающая холодное равнодушие к горю женщины, ищущей в молитве утешения.

3) «Возвращение». Мать оплакивает погибшего в походе сына, сходит с ума от отчаяния и не узнает сына, живым вернувшегося к ней.

4) «Пьяница». Пьяный поет под чужой дверью и без вины принимает побои ревнивого мужа.

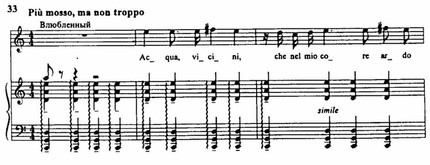

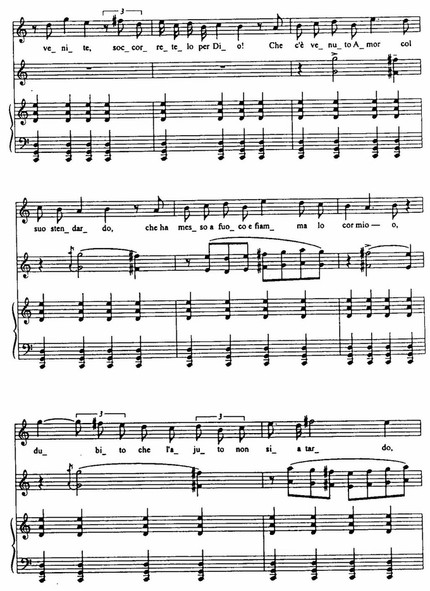

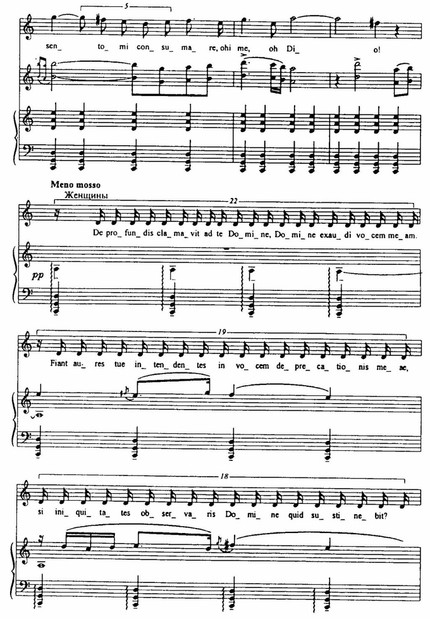

5) «Серенада». Влюбленный поет серенаду под окном дома, где отпевают покойницу, мать его любимой (пример 33).

6) «Звонарь». Звонарь набатным звоном сзывает людей на пожар и грубо глумится над бедствием испуганной толпы, распевая бесстыдную песню.

7) «Утро покаяния». В покаянный понедельник — начало поста, после ночи веселого карнавала, маски, опьяненные весельем и любовными играми, встречаются с процессией кающихся и катафалком Смерти.

Трагический замысел «Канцон» несет на себе отпечаток воздействия «Песен и плясок смерти» Мусоргского. Для Малипьеро жизнь полна гротеска: нет логики и смысла в водовороте событий, несущих человеку мимолетные радости и большие разочарования, страдания и смерть.

Заключительная часть трилогии «Орфей, или Восьмая канцона» — носит обобщенный, символико-аллегорический характер, в ней причудливо сплетаются миф и разные срезы истории. В эпилоге вскрывается без иллюзий роль искусства в жизни современного общества, отношение к нему как к более или менее занимательной забаве. Это не может изменить даже сам Орфей олицетворение высоких идеалов прошлого, хотя он и пытается убедить публику в этической значимости искусства.

На сцене выделено несколько игровых площадок. Три из них заняты публикой, принадлежащей к разным слоям общества: придворными во главе с королем и королевой в костюмах XVIII века, учеными мужами в париках и детьми из простонародья. На центральной площадке марионетки разыгрывают пародию на античную трагедию. В ней участвуют Нерон (изображаемый живым актером-певцом), его мать Агриппина, пытающаяся обуздать кровавые причуды сына, и палач, казнящий Агриппину по приказу Нерона, которому надоели нравоучения матери. В монологах Нерона разоблачается жестокий произвол капризного, вздорного властителя, лицемера и самодура, его упоение безудержными проявлениями своей власти, безнаказанностью преступлений. Упиваясь властью, он приказывает казнить тысячи рабов, убить мать и зажечь Рим, как праздничный факел.

Зрители на сцене реагируют на представление по-разному. Придворные равнодушно взирают, скучают и развлекаются чтением мадригалов и флиртом; ученые парики втихомолку возмущаются и осуждают действия Нерона с позиций ходячей морали; дети и толпа увлеченно развлекаются действием и тирадами главного героя, приветствуя актеров. После последнего саморазоблачительного монолога Нерона, вызывающего всеобщее возмущение, и картины горящего Рима на заднем плане три площадки скрываются занавесом и на первый план выступает Орфей с лирой, но в костюме паяца. Его длительным монологом, обращенным в публику, завершается трилогия.

Певец скорбит о бездушии толпы, потерявшей уважение к искусству, но верит, что, пока жива природа, приобщающая человека к добру и красоте, пока нетленно прекрасное творчество прошлого, могут найтись и объединиться истинные ценители высокого искусства, носители подлинного гуманизма.

«Орфеиды» — своеобразное выражение растерянности художника, подавленного натиском негативных событий действительности (фашистский переворот, война, упадок морали, социальные конфликты), но еще не потерявшего веру в весомость гуманистических ценностей, главным носителем которых было и остается искусство.

Источники вокального письма «Орфеид» очень широки и разнородны: от разговорной речевой интонации до григорианской псалмодии и оперного речитатива, от многообразной народной песенности до патетики ариозных кантилен. Но преобладает в вокальном мелосе декламационность, обостренная экспрессивность в произнесении слова — недаром и в дальнейшем идеалом единства слова и мелоса для Малипьеро останутся отечественный Монтеверди и иноземный Мусоргский. Не менее разнообразно звучание партитуры в целом, окрашенное диссонантными полиладовыми и политональными, а порой и атональными комплексами при сохранении, однако, тональной опоры с помощью разнообразных по фактуре остинатных движений.

С. Н. Богоявленский

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

• Музыкально-театральное творчество Малипьеро