Паленичек, Йозеф (чеш. Josef Páleníček; 19 июля 1914, Травник, Босния — 7 марта 1991, Прага) — чешский композитор, пианист и педагог.

Брал уроки игры на фортепиано у К. Хофмейстера, композицию изучал в консерватории под руководством О. Шина (1930–33) и в Школе мастеров при этой консерватории под руководством В. Новака (1933–36) в Праге, пользовался советами (по композиции) А. Русселя, совершенствовался у Д. А. Алексаняна и П. Фурнье (фортепиано) в «Эколь нормаль» в Париже (1936–37).

С 1935 концертировал как пианист в Чехословакии, Югославии, странах Западной Европы, в Турции, СССР (1959, 1972). Выступал как ансамблист в трио со скрипачом А. Плоцеком и виолончелистом Ф. Сметаной (позднее с М. Садло). В 1939–42 преподавал игру на фортепиано в Пражской консерватории, с 1963 профессор по классу фортепиано и камерного ансамбля Академии изящных искусств Праге, одновременно солист Чешской филармонии в Праге и Моравской филармонии (с 1957) в Оломоуце.

В своём творчестве Паленичек продолжает традиции чешской музыкальной классики, широко использует национальный мелос; произведения Паленичека отличаются развитой полифонией. Автор ряда инструктивных работ, ставших учебными пособиями.

Сочинения:

оратория — Поэма о человеке (Pisen о clovecu, 1961); концерты с оркестром — 3 для фортепиано (1939, 1952, 1961), для саксофона (1944), для флейты (1955), камерное концертино для кларнета (1957); камерно-инструментальные ансамбли — струнный квартет (1954), вариации на тему хорала (Variace na choralovou pisen, для виолончели и фортепиано, 1943); соната для фортепиано (1936), сюита для кларнета и фортепиано (1943); сюита для саксофона соло (1959); хоры; песни на слова китайских поэтов (1947).

А. Г. Юсфин

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

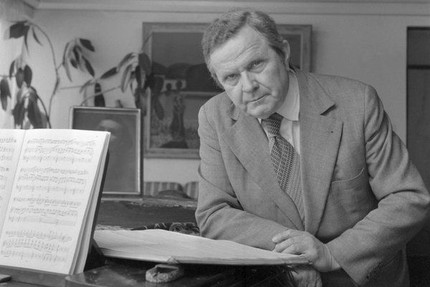

Пианист-солист с мировым именем, выдающийся ансамблист, плодовитый композитор, опытный педагог, активный общественный деятель — таков Йозеф Паленичек, один из крупнейших музыкантов современной Чехословакии. Подобная многогранность творческого облика сама по себе — примечательная редкость. Но в данном случае особенно существенно, что ни одна из его сторон не является второстепенной, вспомогательной: в каждой из перечисленных областей своей деятельности Паленичек добился многого, и каждая из них неразрывно связана с другими, а все они вместе как раз и придают его облику неповторимость.

И все же, в силу специфики артистической профессии, подразумевающей постоянный контакт исполнителя с аудиторией, мировой известностью Паленичек обязан прежде всего своему пианистическому искусству. Первый свой сольный концерт он дал еще в 1926 году в Оломоуце, как бы подытожив им годы занятий со своим наставником И. Свободой; среди других сочинений в исполнении мальчика в тот вечер звучала и бетховенская «Аппассионата». Затем семья переехала в Прагу, и Йозеф стал учеником профессора К. Гофмейстера — сначала частным образом, а потом в столичной консерватории (1928–1936). Здесь же он изучал композицию под руководством О. Шина и В. Новака и на выпускном вечере играл сонату собственного сочинения. После этого Паленичек совершенствовался в парижской «Эколь нормаль» — как композитор у А. Русселя и как пианист у А. Корто (1936–1938). Параллельно началась и концертная деятельность.

Его первые сольные выступления имели значительный резонанс среди любителей музыки, сразу выявив и серьезность его творческих намерений, и достаточно широкие возможности для их осуществления. С 1934 года становятся регулярными и концерты «Чешского трио», основателем и душой которого был Паленичек (сначала оно носило имя Б. Сметаны). Эти концерты способствовали росту известности музыканта, многое дали ему и как солисту. Начав преимущественно с виртуозной литературы, Паленичек постепенно концентрирует свое внимание на двух разделах музыки — творчестве романтиков XIX века и произведениях современных чешских композиторов, прежде всего Л. Яначека и Б. Мартину. Одновременно рождаются и первые сочинения Паленичека, многие из которых были написаны для фортепиано.

«Уже с детства я одновременно занимался композицией и исполнительством и не знаю, какой бы из меня вышел пианист, если бы я не сочинял музыку, и какой композитор — если бы не выступал в концертах. В любом случае изучение инструмента привело меня к решению специальных композиционных проблем и наоборот»,— подчеркивает музыкант. В 1939 году началась и его педагогическая работа — он получил класс фортепиано в Пражской консерватории.

Однако в полную меру развернулся многогранный талант художника после освобождения страны от фашистских захватчиков. Паленичек принимает участие во всех важнейших начинаниях, направленных на возрождение музыкальной жизни, все интенсивнее концертирует и как солист и со своими партнерами по камерному ансамблю. Именно с «Чешским трио» он впервые побывал в 1946 году в СССР и впоследствии неоднократно возвращался в нашу страну как концертант, а также как гость, чтобы присутствовать на исполнении своих сочинений.

Паленичека-пианиста хорошо знают слушатели не только в его родной Чехословакии, но и в большинстве стран Европы, во многих азиатских столицах, где ему также довелось выступать. Репертуар артиста, если судить по именам композиторов, чьи сочинения он сыграл за полвека концертной деятельности, весьма велик. Но большей частью он «оперирует» на эстраде сравнительно узким подбором своих любимых сочинений. К их числу относятся поздние сонаты Бетховена, «Картинки с выставки» Мусоргского, Соната фа минор Брамса, Шестая соната Прокофьева, Баркарола, этюды и ноктюрны Шопена, а из произведений с оркестром — Четвертый концерт Бетховена и Второй Брамса.

Неоценимы заслуги Паленичека в пропаганде творчества Яначека и Мартину, фортепианную музыку которых именно он первым сделал репертуарной. В 1958 году артист впервые исполнил в Чехословакии Третий концерт Мартину, а в середине семидесятых годов завершил работу над серией пластинок, вошедших в альбом под названием «Мой Яначек». Именно за блестящую интерпретацию произведений этого композитора Паленичек был в 1977 году удостоен Государственной премии имени К. Готвальда.

Что бы ни играл Йозеф Паленичек, характерные черты его своеобразного артистического облика проявляются ярко и рельефно. Еще в 1959 году, после очередных гастролей артиста в СССР, критик журнала «Советская музыка» Л. Владимиров определил их так: «Пианист стремится глубоко вскрыть суть исполняемых произведений, не очень заботясь об отточенности, внешнем изяществе пианизма. Он как бы размышляет за роялем, стремясь воссоздать образное содержание музыки. Отсюда импровизационность его исполнительской манеры, ощущение авторского как своего, личного, субъективного. И потому многое спорно в его игре, но все интересно, а главное, — не стандартно».

Надо сказать, что такая манера игры, напоминающая о композиторской ипостаси Паленичека, отнюдь не влечет за собой технической неряшливости или излишнего субъективизма. Она проявляется в первую очередь в исключительной артистической свободе, в особом ощущении темповых и динамических соотношений. Известный чешский критик И. Павек подметил: «Трактуя свой любимый Четвертый концерт Бетховена, артист избирает темпы так свободно, что дирижер порой не успевает реагировать на их изменения». Такая манера может не всем прийтись по душе, но зато на концертах Паленичека у слушателей всегда остается ощущение, что музыка рождается прямо здесь, на эстраде. Это качество роднит его с советским дирижером Н. Рахлиным, который был, кстати говоря, отличным исполнителем сочинений Паленичека, в том числе и его монументальной оратории «Песня о человеке» (Казань, 1973 год).

Творческая энергия Паленичека не убывала с годами. Он продолжал активно концертировать как солист и со своим трио, в которое входили скрипач Иван Штраус и виолончелист Александр Вечтомов, до самой смерти. С 1963 года профессор Паленичек воспитал несколько поколений пианистов в Академии музыкального искусства. Видный художник за эти годы стоял во главе многих важных начинаний; в 1969 году он был в числе тех, кто способствовал консолидации сил чешской творческой интеллигенции, создав подготовительный комитет «Союза чешских композиторов и концертных мастеров искусства», объединивший затем ведущих музыкантов страны. Паленичек удостоен звания заслуженного деятеля искусств.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.