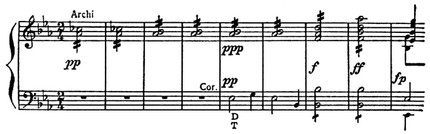

Полифункциональность (от греч. polu — много и лат. funсtio — исполнение, осуществление, деятельность) — сочетание различных (обычно двух) функций в одном созвучии (чаще всего функциональное противоречие между басом или нижними голосами и верхними голосами гармонии). Встречается при органных пунктах (П. И. Чайковский, «Евгений Онегин», ариозо Ленского из 1-й картины, начало коды, доминанты к fis и E на орг. пункте тоники E-dur), выдержанных звуках в средних и верхних голосах (Л. Бетховен, 32-я соната для фп., часть I, вступление, такты 12 и 14), сложных педальных фигурациях (Н. А. Римский-Корсаков, «Золотой петушок», 3-е д., цифра 249, такты 7–8, на словах: «И попробовать жениться»), в нек-рых сочетаниях с неаккордовыми звуками (особенно задержаниями; напр. созвучие f-a-d-cis-e-g-b в финале 9-й симфонии Бетховена) и линеарных напластованиях (напр., аккорд-камбиата III низкой ступени в заключит. кадансе II части 6-й сонаты С. С. Прокофьева; при движущихся навстречу голосах или пластах), в кадансовом квартсекстаккорде (ТD; в муз. лит-ре встречается двоякое его обозначение: T64 и D64), иногда в спец. конструктивных (Бетховен, сочетание T и D перед репризой I части 3-й симфонии) и выразительных (или изобразит.) целях:

Л. Бетховен. 3-я симфония, часть I.

Полифункциональное противоречие D (у струнных инструментов) и T (у валторны; наподобие предъёма высшего порядка) служит предельной интенсификации стремления к ожидаемой тонике репризы и делает выразит. эффект разряда огромного тонального напряжения разработки исключительно сильным.

Однако трактовка совр. диссонантной гармонии с позиций П. часто бывает ошибочной, т. к. «разъятие» новой гармонии на мелкие части, доступные прежним методам анализа, уничтожает действительный предмет анализа, заменяя его другими (см. Политональность, Полиаккорд). Так, аккорд c-e-fis-h, на к-ром построена 4-я вариация II части 3-го фп. концерта Прокофьева, не может быть объяснён как полифункциональное сочетание T (e-h) и S (c-e-fis) в тональности e-moll; это самостоят. созвучие, выполняющее только одну функцию — центрального элемента (тоники) данной гармонич. системы. Также и аккорд типа c-e-g-a-d или c-e-g-h-d, если он применяется (напр., в джазовой музыке) в качестве самостоят. тонич. созвучия (C-dur), монофункционален, а не полифункционален.

Литература: Tюлин Ю. Н., Учебник гармонии, ч. 2, М., 1959; его же, Современная гармония и ее историческое происхождение, в сб.: Вопросы современной музыки, Л., 1963, в сб.: Теоретические проблемы музыки XX века, вып. 1, М., 1967; Золочевський В. Н., Модуляцiя i полiтональнiсть, в сб.: Украiнське музикознавство, вып. 4, Киiв, 1969; Привано Н., Хрестоматия по гармонии, ч. 4, М., 1973.

Ю. Я. Холопов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.