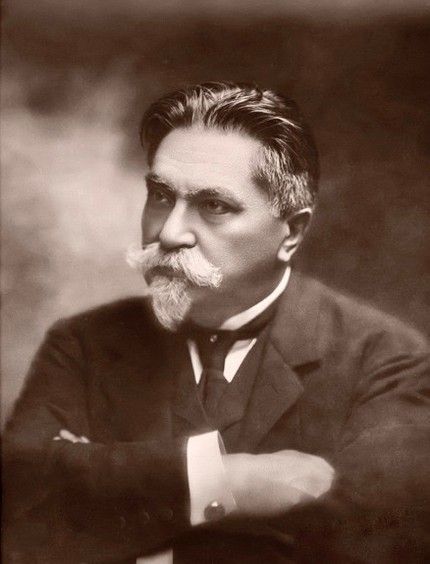

Сафонов Василий Ильич (25 I (6 II) 1852, станица Ицюрская Терской обл. — 27 II 1918, Кисловодск) — русский пианист, педагог, дирижёр, музыкально-общественный деятель.

Получил образование в Петербургском Александровском лицее; в ученические годы брал уроки фортепианной игры у А. И. Виллуана, затем у Т. (Ф. О.) Лешетицкого, теорию музыки изучал под рук. К. К. Зике в Петербурге. В 1878–80 учился в Петербургской консерватории (окончил с золотой медалью) у Л. Брассена (фортепиано) и у Н. И. Зарембы (музыкально-теоретические предметы, композиция), одновременно преподавал музыку в Александровском лицее, где создал хор.

По окончании консерватории вёл пианистическую и музыкально-педагогическую деятельность. В 1880–85 преподавал фортепианную игру в Петербургской консерватории, концертировал в городах России, Германии, Австрии (1880–84), выступал главным образом в ансамблях с виолончелистами К. Ю. Давыдовым (до 1890) и А. В. Вержбиловичем, скрипачом Л. С. Ауэром, аккомпанировал также певцам (И. В. Тартакову и др.).

В 1885–1905 профессор по классу фортепиано Московской консерватории (приглашён по рекомендации П. И. Чайковского), в 1889–1905 также её директор (преемник С. И. Танеева). Одновременно в 1889–1905 был постоянным дирижёром симфонических концертов Московского отделения РМО (дирижёрским искусством овладел самостоятельно). С 1905 до конца жизни Сафонов занимался только дирижёрской деятельностью, много гастролировал в русской провинции, а также в Москве, с 1892 — в Петербурге, но главным образом за рубежом, в т. ч. в США; в 1906–09 был главным дирижёром Нью-Йоркского филармонического оркестра и одновременно директором Национальной консерватории в Нью-Йорке.

Как пианист Сафонов отличался тонкостью художественной интерпретации, высокой звуковой культурой, изящной законченностью исполнении и мягкостью тона. Исполнительские принципы Сафонова, утверждавшиеся им в педагогической практике, опирались на традиции русской фортепианной школы, основоположниками которой были А. Г. и Н. Г. Рубинштейны. Руководя в течение 20 лет фортепианным классом Московской консерватории, он выработал свои методы фортепианной игры, творчески обобщил лучшие черты петербургской и московской фортепианных школ.

Один из выдающихся педагогов своего времени, Сафонов при обучении использовал обширный репертуар, уделял особое внимание развитию музыкального мышления, мастерству звукоизвлечения; совершенствуя все элементы фортепианной техники, в то же время считал основным передачу художественного замысла композитора; проявлял тонкий художественный вкус в подборе репертуара учащихся — наряду с западно-европейской классикой знакомил их с современной русской фортепианной музыкой.

Сафонов завоевал известность как методист; свой опыт обобщил в теоретической работе «Новая формула» (издана в Лондоне, 1915) — это пособие, посвященное вопросам техники фортепианной игры, получило высокую оценку современных пианистов (И. Гофмана и др.) и сохранило значение в современной педагогической практике. Среди учеников Сафонова — пианисты и фортепианные педагоги, в т. ч. А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, Л. В. Николаев, Е. А. Бекман-Щербина, И. А. Левин, Р. Я. Левина, Елена Ф. Гнесина, М. Н. Мейчик, А. Ф. Гедике, В. Ю. Зограф-Плаксина, Ю. Д. Исерлис, М. Л. Пресман, P. P. Кенеман, Э. К. Розенов. Сафонов возглавлял также класс камерного ансамбля и в качестве его руководителя оказал воздействие на пианистов, учившихся в Московской консерватории и у других педагогов, в т. ч. А. Б. Гольденвейзера, К. Н. Игумнова.

В своей дирижёрской деятельности Сафонов развивал традиции Н. Г. Рубинштейна. Был активным организатором юбилейных симфонических концертов, посвященных М. И. Глинке, А. С. Пушкину, Ф. Шуберту и др. Работа Сафонова в качестве руководителя симфонических концертов Москвы сыграла важную роль в её музыкальной жизни, ставшей в 1900-е годы особенно интенсивной. Сафонов возобновил т.н. общедоступные концерты; под управлением Сафонова состоялось около 200 симфонических собраний.

Был видным интерпретатором симфоний Л. Бетховена, одним из лучших исполнителей симфонических произведений П. И. Чайковского, а также А. К. Глазунова. Велика роль Сафонова в пропаганде и утверждении в оркестровом репертуаре новых произведений молодых композиторов, в т. ч. воспитанников Московской консерватории, в особенности Скрябина (был первым исполнителем его симфонической музыки за рубежом), А. Т. Гречанинова, Р. М. Глиэра, С. Н. Василенко, А. Ф. Гедике.

Обладая огромной волей, выразительной и отточенной мануальной техникой (ввёл в современную музыкальную практику дирижирование без дирижёрской палочки), Сафонов как дирижёр добивался раскрытия целостной концепции крупного произведения, полноты воплощения авторского замысла. За 15 лет руководства концертной жизнью Москвы Сафонов привлёк многих известных зарубежных гастролёров; среди них — дирижёры Ф. Вейнгартнер, Ш. Ламурё, А. Никиш, Г. Рихтер и др.; певцы А. Барби, М. Петрини, Е. Удэн; пианисты Ф. Бузони, Э. Зауэр, С. Ментер, И. Падеревский. Постоянно приглашал в Москву лучших артистов Петербурга.

Своей деятельностью в качестве председателя Московского отделения РМО и директора консерватории Сафонов внёс большой вклад в русскую музыкальную культуру. Он активно содействовал развитию этих учреждений; благодаря его инициативе построено существующее ныне здание консерватории с Большим залом. Количество учащихся в годы работы Сафонова на посту её директора возросло почти вдвое. Сафонов привлёк к преподаванию многих талантливых молодых музыкантов — А. Н. Скрябина, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Н. Корещенко, К. Н. Игумнова и др. Сафонов впервые осуществил гастроли учащихся в др. городах России (в 1901–02 студенческий оркестр много выступал в общедоступных и др. концертах).

Однако в руководстве Сафонова консерваторией были и отрицательные моменты. Его установка на концертно-исполнительское направление учебной работы и недооценка др. сторон воспитания исполнителя снижали общую музыкально-теоретическую подготовку учащихся. Стремление Сафонова к единоличному управлению, недооценка роли художественного совета (ранее коллегиальное начало было весьма важным в руководстве консерваторией) вызывали недовольство педагогов и привели к ряду конфликтов. Позиция, занятая Сафоновым в 1905 по отношению к требованиям революционного студенчества, вызвала протест со стороны учащихся и передовой части педагогов; в связи с этим Сафонов был вынужден в том же году оставить консерваторию.

Литература: Курбатов М., Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано, М., 1899; Отчёт по постройке и торжественному открытию здания Московской консерватории, М., 1905; Энгель Ю., A. Н. Скрябин. Биографический очерк, гл. 3 — Консерватория (1882–92), «Музыкальный современник», 1916, No 4–5, с. 25–32; Шор Д. С., Учитель Гнесиных. (Несколько слов к характеристике В. И, Сафонова), в кн.: За тридцать лет, М., 1925; Ипполитов-Иванов М., 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях, М., 1934; Александр Николаевич Скрябин. Сб. к 25-летию со дня смерти, М.-Л., 1940; Алексеев А., Русские пианисты, М., 1948, с. 93–95, 263–80; Василенко С. Н., Страницы воспоминаний, М.-Л., 1948; Равичер Я., Василий Ильич Сафонов, М., 1959; Бекман-Щербина Е., Мои воспоминания, м., 1962; Московская консерватория. 1866–1966, М., 1966, с. 177–90 222–23; Воспоминания о Московской консерватории, М., 1966, с. 142–46, 149–51, 153–158, 186–88, 532–42; Гольденвейзер А. Б., Статьи, материалы, воспоминания, М., 1969.

Л. З. Корабельникова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.