Искусство — вызов философии.

Всемирный философский конгресс 1985 г.

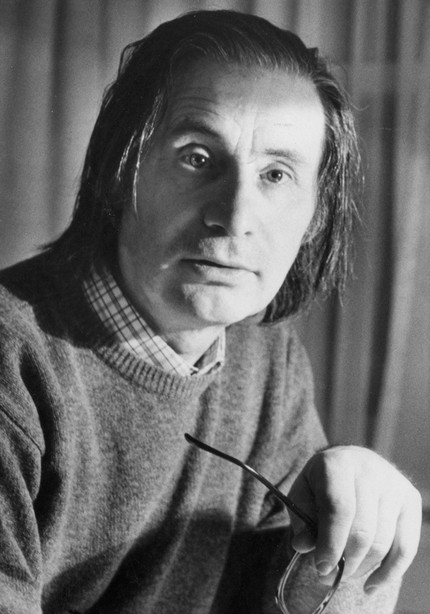

Альфред Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго поколения. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. В его сочинениях нашли резонанс и трагизм атомной бомбардировки, и борьба с неотступным злом на земном шаре, и моральная катастрофа человеческого предательства, и взывание к добру, заложенному в человеческой личности.

Основные жанры творчества Шнитке — симфонические и камерные. Композитором созданы 5 симфоний (1972, 1980, 1981, 1984, 1988); 4 концерта для скрипки с оркестром (1957, 1966, 1978, 1984); концерты для гобоя и арфы (1970), для фортепиано (1979), альта (1965), виолончели (1986); оркестровые пьесы «Pianissimo...» (1968), «Пассакалия» (1980), «Ритуал» (1984), «(K)ein Sommernachtstraum» («Не по Шекспиру», 1985); 3 concerti grossi (1977, 1982, 1985); Серенада для 5 музыкантов (1968); фортепианный Квинтет (1976) и его оркестровый вариант — «In memoriam» (1978); «Жизнеописание» для ударных (1982), Гимны для ансамбля (1974-79), струнное Трио (1985); 2 сонаты для скрипки с фортепиано (1963, 1968), Соната для виолончели с фортепиано (1978), «Посвящение Паганини» для скрипки solo (1982).

Несколько произведений Шнитке предназначены для сцены; балеты «Лабиринты» (1971), «Эскизы» (1985), «Пер Гюнт» (1987) и сценическая композиция «Желтый звук» (1974).

По мере эволюции стиля композитора все большее значение в его творчестве приобретают вокальные и хоровые сочинения: Три стихотворения Марины Цветаевой (1965), Реквием (1975), Три мадригала (1980), «Minnesang» (1981), «История доктора Иоганна Фауста» (1983), Концерт для хора на ст. Г. Нарекаци (1985), «Стихи покаянные» (1988, к 1000-летию крещения Руси).

Поистине новаторской является чрезвычайно интересная работа Шнитке над музыкой в кино: «Агония», «Стеклянная гармоника», «Рисунки Пушкина», «Восхождение», «Прощание», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и др.

Среди постоянных исполнителей музыки Шнитке — крупнейшие советские музыканты: Г. Рождественский, О. Каган, Ю. Башмет, Н. Гутман, Л. Исакадзе. В. Полянский, квартеты Москонцерта, им. Л. Бетховена и др. Творчество советского мастера пользуется широким признанием во всем мире.

Шнитке окончил Московскую консерваторию (1958) и аспирантуру (там же, 1961) по классу сочинения Е. Голубева. В 1961-72 гг. работал преподавателем в Московской консерватории, а затем — свободный художник.

Первым произведением, которое открыло «зрелого Шнитке» и предрешило многие черты дальнейшего развития, стал Второй скрипичный концерт. Вечные темы страдания, предательства, преодоления смерти воплотились здесь в яркой контрастной драматургии, где линию «положительных персонажей» образовали солирующая скрипка и группа струнных, линию «отрицательных» — отщепившийся от струнной группы контрабас, духовые, ударные, фортепиано.

Одним из центральных произведений Шнитке явилась Первая симфония, главенствующей идеей которой стала судьба искусства, как отражение перипетий человека в современном мире.Впервые в советской музыке в одном произведении была показана необъятная панорама музыки всех стилей, жанров и направлений: музыка классическая, авангардная, древние хоралы, бытовые вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши, джаз и т. п. Композитор применил здесь методы полистилистики и коллажа, а также приемы «инструментального театра» (движение музыкантов по сцене). Четкая драматургия придала целевую направленность развитию чрезвычайно пестрого материала, разграничив искусство подлинное и антуражное, утвердив в итоге высокий позитивный идеал.

Полистилистику как яркий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной перенапряженности Шнитке использовал во множестве других своих сочинений — Второй сонате для скрипки, Второй и Третьей симфониях, Третьем и Четвертом скрипичном концертах, альтовом Концерте, «Посвящении Паганини» и др.

Новые грани своего дарования Шнитке раскрыл в период «ретро», «новой простоты», внезапно наступивший в европейской музыке в 70-х гг. Почувствовав ностальгию по выразительной мелодии, он создал лирико-трагические Реквием, фортепианный Квинтет — произведения, биографически связанные со смертью матери, потом отца. А в сочинении под названием «Minnesang» для 52 солирующих голосов ряд подлинных песен немецких миннезингеров XII-XIII вв. он объединил в современную «сверхмногоголосную» композицию (он представлял себе группы поющих на балкончиках старых европейских городов). В период «ретро» Шнитке обратился и к русской музыкальной тематике, использовав в Гимнах для ансамбля подлинные древнерусские песнопения.

80-е гг. стали для композитора этапом синтеза лирического и мелодического начал, расцветших в «ретро», с громадами симфонических концепций предыдущего периода. Во Второй симфонии к сложной оркестровой ткани он добавил контрастный план в виде подлинных одноголосных григорианских песнопений — «под куполом» современной симфонии зазвучала древнейшая месса. В Третьей симфонии, написанной к открытию нового концертного зала Гевандхауз (Лейпциг), в виде стилистических намеков дана история немецкой (австро-немецкой) музыки от средневековья до нынешнего дня, использовано свыше 30 тем — монограмм композиторов. Это сочинение завершается проникновенным лирическим финалом.

Второй струнный квартет явился синтезом древнерусской песенности и драматической концепции симфонического плана. Весь его музыкальный материал составляют цитаты из книги Н. Успенского «Образцы древнерусского певческого искусства» — одноголосные погласицы, стихиры, трехголосные гимны. В некоторых моментах подлинное звучание сохранено, в основном же оно сильно трансформировано — ему придана современная гармоническая диссонантность, лихорадочная взвинченность движения. В кульминации этого произведения драматизм обострен до введения весьма натуралистического плача, стона. В финале средствами струнного квартета создана иллюзия звучания невидимого хора, исполняющего старинный распев. По содержанию и колориту этот квартет перекликается с образами фильмов Л. Шепитько «Восхождение» и «Прощание».

Одним из самых впечатляющих сочинений Шнитке стала его кантата «История доктора Иоганна Фауста» на текст из «Народной книги» 1587 г. Традиционный для европейской культуры образ чернокнижника, продавшего душу дьяволу за жизненное благополучие, раскрыт композитором в самый драматический момент его истории — момент кары за содеянное, справедливой, но ужасающей. Захватывающую силу музыке композитор придал с помощью приема стилистического снижения — введения в кульминационный эпизод расправы жанра танго (ария Мефистофеля, исполняемая эстрадным контральто).

В 1985 г. в крайне сжатый срок Шнитке написал два крупных и значительнейших своих сочинения — хоровой Концерт на стихи армянского мыслителя и поэта X в. Г. Нарекаци и альтовый Концерт. Если хоровой Концерт a cappella полон лучезарного горнего света, то альтовый Концерт стал звучащей трагедией, которую уравновесила только красота музыки. Перенапряжение от работы привело к катастрофическому срыву здоровья композитора. Возвращение к жизни и творчеству запечатлелось в виолончельном Концерте, по своей концепции зеркально-симметричном альтовому: в заключительном разделе виолончель, усиленная электроникой, мощно утверждает свою «художественную волю».

Участвуя в создании кинофильмов, Шнитке углубил психологическую емкость целого, создав музыкой дополнительный эмоционально-смысловой план. Киномузыка активно использовалась им и в концертных произведениях: в Первой симфонии и Сюите в старинном стиле для скрипки и фортепиано звучала музыка из фильма Мир «сегодня» («И все-таки я верю»), в Первом concerto grosso — танго из «Агонии» и темы из «Бабочки», в «Трех сценах» для голоса и ударных — музыка из «Маленьких трагедий» и т. п.

Шнитке — прирожденный создатель, крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти, наполняющие его творчество, делают произведения советского мастера эмоционально выраженной философией.

В. Холопова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Шнитке Альфред Гарриевич (24 XI 1934, Энгельс, ныне Саратовской обл. — 3 августа 1998, Гамбург) — советский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1986), Государственной премии Российской Федерации (1995).

Окончил Московскую консерваторию (1958) и аспирантуру при ней (1961) под руководством Е. К. Голубева. В 1961–72 преподавал в Московской консерватории (инструментовка, чтение партитур, полифония, композиция).

Творчество Шнитке характеризуется концепционностью замыслов, масштабностью, экспрессией; в нём преобладают инструментальные жанры; типичны сложно дифференцированная оркестровая и ансамблевая фактура, применение полистилистики. До 1962 Шнитке обращался к вокально-хоровой и программной инструментальной музыке, в 1963–66 главным образом к непрограммной инструментальной музыке.

Индивидуальный стиль Шнитке вполне сложился к середине 60-х гг. Сочинениям 1966–72 свойствен метод контрастной драматургии. С 1974 Шнитке тяготеет к камерной музыке, в 1980 вновь обратился к симфоническому творчеству.

Автор статей о русских и советских композиторах; им разработаны вопросы переменности функций голосов оркестровой фактуры, тембровой модуляции, полистилистики и др.

Сочинения:

опера «Одиннадцатая заповедь» (1962); балет — «Лабиринты» (1971); сценическая композиция «Жёлтый звук» (по В. Кандинскому, для пантомимы, 9 музыкантов, магнитофонной ленты и цвето-световых проекторов, 1974); для солистов, хора и оркестра — оратория «Нагасаки» (на сл. А. Софронова, Г. Фере, Ёнэда Эйсаку, Симэдзику Тосона, 1958), реквием (из музыки к «Дон Карлосу» Шиллера, 1975); для оркестра — 3 симфонии (1972; St. Florian, для солистов, камерного хора и оркестра, 1980; 1981), Pianissimo… (1968), In memoriam (1978), Пассакалия (1980); для инструментов с оркестром — 6 концертов (2 для фортепиано — 1960, 1979; 3 для скрипки — 1957, 2-я ред. 1962, 1966, 1978, 2-й и 3-й с камерным оркестром; для гобоя, арфы и струнного оркестра, 1970), Музыка для фортепиано и камерного оркестра (1964); камерно-инструментальные ансамбли — сонаты для скрипки и фортепиано (1963, 1968), для виолончели и фортепиано (1978), Прелюдия памяти Д. Д. Шостаковича для 2 скрипок (1975), дуэт для скрипки и виолончели «Тихая музыка» (1979), 2 струнных квартета (1966, 1981), Канон памяти И. Ф. Стравинского для струнного квартета (1971), Серенада для 5 музыкантов (1968), фортепианный квинтет (1976), Диалог для виолончели и камерного ансамбля (1965), 4 Гимна для камерно-инструментального ансамбля (два в 1974, 1975, 1979), Moz-Art, а la Haydn (1977, для 2 скрипок и 11 струнных), Concerto grosso (1977, для 2 скрипок, клавесина и 21 струнного инструмента), Cantus perpetuus для клавишного инструмента и 1–4 ударников (1975); для фортепиано — Прелюдия и фуга (1963), Импровизация и фуга (1965), Вариации на один аккорд (1966), Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу для фортепиано в 6 рук (1978); хоры — вокализ «Голоса природы» для женского хора и вибрафона (1972), Sonnengesang для хора и ансамбля (на сл. Ф. Ассизского, 1976), Minnesang для большого хора (1977); для голоса и инструментов — Три стихотворения Марины Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано (1965), Три мадригала для сопрано, вибрафона, клавесина, скрипки, альта и контрабаса (на сл. Ф. Танцера, 1980), Три сцены для голоса и ударных (1980); электронная музыка «Поток» (1969); музыка к спектаклям драматического театра и кинофильмам.

Литературные сочинения: Заметки об оркестровой полифонии в 4-й симфонии Д. Д. Шостаковича, в сб.: Музыка и современность, вып. 4, М., 1966; Некоторые особенности оркестрового голосоведения в симфонических произведениях Д. Д. Шостаковича, в сб.: Дмитрий Шостакович, М., 1967; Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского, в сб.: Музыка и современность, вып. 5, М., 1967; Edison Denisow, «Res facta», 1972, No 6; Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского, в сб.: И. Ф. Стравинский, М., 1973; Полистилистические тенденции в современной музыке, в сб.: Музыкальные культуры народов. Традиции и современность, М., 1973.

Литература: Тараканов М., Новая жизнь старой формы,. «СМ», 1968, No 6; Буцко Ю., Встречи с камерной музыкой, там же, 1970, No 8; Разоренов С., Об одном музыкальном вечере, там же, 1972, No 5; Обсуждаем симфонию А. Шнитке, там же, 1974, No 10; Gerlach H., Die Spannung liegt zwischen den Noten, «Sonntag», 1976, 7. November.

B. H. Холопова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.