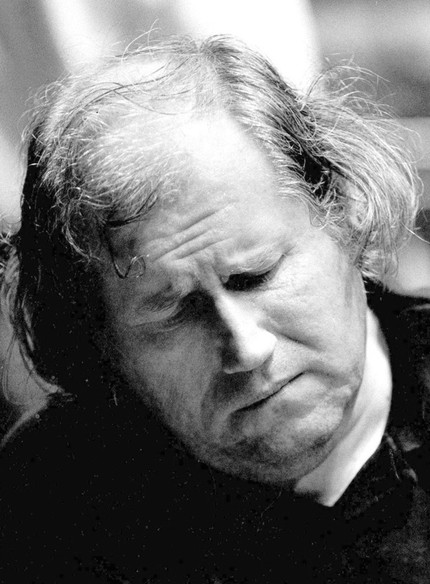

Соколов Григорий Липманович (род. 18 апреля 1950, Ленинград) — русский советский пианист, педагог, профессор Ленинградской консерватории (1986—1990). Народный артист РСФСР (1988).

Есть давняя притча о путнике и мудреце, повстречавшихся на пустынной дороге. «Далеко ли до ближайшего города?» — спросил путник. «Иди»,— коротко ответствовал мудрец. Подивившись на неразговорчивого старца, путник направился было дальше, как вдруг услышал из-за спины: «Доберешься через час».— «Почему же ты мне сразу не ответил? — «Мне надо было посмотреть, скор ли твой шаг».

Как это важно — скор ли шаг... Действительно, не бывает разве, что артиста оценивают лишь по его выступлению на каком-нибудь состязании: блеснул ли он талантом, технической сноровкой, выучкой и т. д. Строят прогнозы, высказывают догадки о его будущем, забывая, что основное — его последующий шаг. Будет ли он достаточно ровным и быстрым. У Григория Соколова, золотого медалиста Третьего конкурса имени Чайковского (1966), дальнейший шаг оказался скорым и уверенным.

Его выступление на московской сцене надолго сохранится в анналах конкурсной истории. Такое и вправду случается нечасто. Поначалу, на первом туре, кое-кто из специалистов не скрывал сомнений: стоило ли вообще включать столь юного музыканта, ученика девятого класса школы, в число конкурсантов (Когда Соколов приехал в Москву для участия в Третьем конкурсе имени Чайковского, ему было всего шестнадцать лет.). После второго этапа соревнования в числе вероятных претендентов на победу называли имена американца М. Дихтера, его соотечественников Дж. Дика и Э. Ауэра, француза Ф.-Ж. Тиолье, советских пианистов Н. Петрова и А. Слободяника; о Соколове упоминали разве что мельком и вскользь. После третьего тура победителем был объявлен он. Причем победителем единоличным, даже не поделившим своей награды с кем-нибудь другим. Для многих это было полной неожиданностью, включая и его самого. («Хорошо помню, что в Москву, на конкурс, я ехал просто поиграть, испробовать свои силы. Ни на какие сенсационные триумфы не рассчитывал. Вероятно, именно это-то мне и помогло...») (Симптоматическое высказывание, во многом перекликающееся с воспоминаниями Р. Керера. В психологическом плане суждения подобного рода представляют бесспорный интерес.— Г. Ц.)

Кое-кого в ту пору не оставляли сомнения — верно ли, справедливо ли решение жюри? Будущее ответило утвердительно на этот вопрос. Оно всегда вносит окончательную ясность в итоги конкурсных баталий: что в них оказалось правомерным, оправдавшим себя, а что — нет.

Музыкальное образования Григорий Липманович Соколов получил в спецшколе при Ленинградской консерватории. Его педагогом по классу рояля была Л. И. Зелихман, у нее он проучился около одиннадцати лет. В дальнейшем он занимался у известного музыканта, профессора М. Я. Хальфина — окончил под его руководством консерваторию, затем аспиратуру.

Рассказывают, что Соколова с детства отличало редкое трудолюбие. Уже со школьной скамьи он был по-хорошему упрям и настойчив в занятиях. И сегодня, кстати, многочасовая работа за клавиатурой (каждодневно!) является для него правилом, которое он неукоснительно соблюдает. «Талант? Это любовь к своему делу»,— утверждал некогда Горький. По одному только, как и сколько трудился и продолжает трудиться Соколов, всегда было видно, что это настоящее, большое дарование.

«Музыкантов-исполнителей часто спрашивают: сколько времени посвящают они своим занятиям,— говорит Григорий Липманович.— Ответы в этих случаях выглядят, по-моему, несколько искусственными. Ибо вычислить норму работы, которая более или менее точно отражала бы истинное положение вещей, просто невозможно. Ведь наивным было бы думать, что музыкант трудится только в те часы, когда он находится за инструментом. Он занят своим делом постоянно...

Если все же подходить к этому вопросу более или менее формально, то я бы ответил так: в среднем я провожу за роялем около шести часов в сутки. Хотя, повторяю, все это весьма относительно. И не только потому, что день на день не приходится. Прежде всего потому, что игра на инструменте и творческая работа как таковая — вещи неодинаковые. Знака равенства между ними ставить никак нельзя. Первое — всего лишь какая-то часть второго.

Единственное, что я бы прибавил к сказанному: чем больше музыкант занимается — в широком смысле этого слова — тем лучше».

Вернемся к некоторым фактам творческой биографии Соколова — и размышлениям, с ними связанными. В 12 лет он дал первый в своей жизни клавирабенд. Те, кому довелось побывать на нем, вспоминают, что уже в то время (он был учеником шестого класса) его игра подкупала тщательностью обработки материала. Останавливала на себе внимание той технической законченностью, которую дарит долгий, кропотливый и умный труд — и ничто другое... Как концертирующий артист Соколов всегда чтил «закон отточенности» в исполнении музыки (выражение одного из ленинградских рецензентов), добивался неукоснительно строгого соблюдения его на эстраде. Видимо, это стало не последней по важности причиной, обеспечившей ему победу на конкурсе.

Была и еще одна — устойчивость творческих результатов. В дни Третьего международного форума музыкантов-исполнителей в Москве Л. Оборин констатировал в прессе: «Ни один из участников, кроме Г. Соколова, не прошел все туры без серьезных потерь» (... Имени Чайковского // Сб. статей и документов о Третьем международном конкурсе музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. С. 200.). На то же обстоятельство обращал внимание и П. Серебряков, входивший вместе с Обориным в состав жюри: «Соколов,— подчеркивал он,— выделялся среди своих соперников тем, что все этапы состязания прошел исключительно ровно» (Там же. С 198).

В отношении сценической устойчивости надо заметить, что ею Соколов обязан во многом свойственной ему от природы душевной уравновешенности. Его знают в концертных залах как натуру сильную, цельную. Как художника с гармонично упорядоченным, нерасщепленным внутренним миром; такие почти всегда стабильны в творчестве. Ровность в самом характере Соколова; она дает о себе знать во всем: в его общении с людьми, манере поведения и, конечно, в артистической деятельности. Даже в самые ответственные минуты на эстраде ему, насколько можно судить со стороны, не изменяют ни выдержка, ни самообладание. Видя его за инструментом — неторопливого, спокойного и уверенного в себе — некоторые задают вопрос: знаком ли он с тем леденящим волнением, которое превращает чуть ли не в муку пребывание на эстраде для многих его коллег... Однажды его спросили об этом. Он ответил, что перед своими выступлениями обычно волнуется. И очень, подумав, добавил он. Но чаще всего до выхода на сцену, до того, как он начинает играть. Потом волнение как-то исподволь и незаметно исчезает, уступая место увлеченности творческим процессом и вместе с тем деловитой сосредоточенности. Он с головой окунается в пианистическую работу, и все. Со слов его, короче, вырисовывалась картина, о которой можно услышать от каждого, кто рожден для сцены, открытых выступлений, общения с публикой.

Потому-то Соколов и прошел «исключительно ровно» через все круги конкурсных испытаний в 1966 году, по этой причине с завидной ровностью продолжает играть и поныне...

Может возникнуть вопрос: так почему же признание на Третьем конкурсе имени Чайковского пришло к Соколову не сразу? Почему в лидеры он вышел только после финального тура? Чем объяснить, наконец, что рождению золотого призера сопутствовала известная разноголосица мнений? Суть в том, что у Соколова был один существенный «недостаток»: у него как исполнителя почти не видно было... недостатков. Его, отлично подготовленного питомца специальной музыкальной школы, трудно было в чем-то укорить — в глазах некоторых это уже являлось укором. Поговаривали о «стерильной правильности» его игры; кое-кого она раздражала... Он не был дискуссионен в творческом плане — это давало повод для дискуссий. Публика, как известно, не без настороженности относится к образцово вышколенным ученикам; тень этого отношения упала и на Соколова. Слушая его, вспоминали слова В. В. Софроницкого, сказанные им однажды в сердцах о молодых конкурсантах: «Было бы очень хорошо, если бы все они играли немножко неправильнее...» (Воспоминания о Софроницком. С. 75.). Возможно, этот парадокс и впрямь имел касательство к Соколову — в какой-то весьма непродолжительный период.

И все же, повторим, те, кто решал в 1966 году судьбу Соколова, оказались в конечном счете правы. Часто судят днем сегодняшним, жюри заглянуло в завтрашний. И угадало его.

Соколов сумел вырасти в большого художника. Некогда, в прошлом, образцовый школьник, привлекавший внимание прежде всего на редкость красивой и гладкой игрой, он стал одним из самых содержательных, творчески интересных артистов своего поколения. Его искусство ныне по-настоящему значительно. «Только то прекрасно, что серьезно»,— говорит доктор Дорн в чеховской «Чайке»; трактовки Соколова всегда серьезны, отсюда и впечатление, которое они производят на слушателей. Собственно, легковесным и поверхностным в отношении к искусству он не был никогда, даже в юные годы; сегодня в нем все заметнее начинает проступать склонность к философичности.

Это видно уже из того, что он играет. В свои программы он нередко ставит Двадцать девятую, Тридцать первую и Тридцать вторую сонаты Бтховена, цикл «Искусство фуги» Баха, си-бемоль-мажорную сонату Шуберта... Состав его репертуара показателен сам по себе, в нем нетрудно заметить определенную направленность, тенденцию в творчестве.

Впрочем, дело не только в том — что в репертуарном багаже Григория Соколова. Речь сейчас о его подходе к интерпретации музыки, о его отношении к исполняемым произведениям.

Однажды в разговоре Соколов сказал, что для него не существует излюбленных авторов, стилей, произведений. «Люблю все то, что можно назвать хорошей музыкой. А все, что люблю, хотелось бы сыграть...» Это не просто фраза, как иногда бывает. Программы пианиста включают музыку от начала XVIII столетия до середины XX. Главное же — распределена она в его репертуаре достаточно равномерно, без той диспропорции, которую могло бы вызвать доминирование какого-нибудь одного имени, стиля, творческого направления. Выше назывались композиторы, чьи произведения он играет особенно охотно (Бах, Бетховен, Шуберт). Можно поставить рядом с ними Шопена (мазурки, этюды, полонезы и др.), Равеля («Ночной Гаспар», «Альборада»), Скрябина (Первая соната), Рахманинова (Третий концерт, прелюдии), Прокофьева (Первый концерт, Седьмая соната), Стравинского («Петрушка»). Здесь, в приведенном перечне, то, что чаще всего звучит на его концертах сегодня. Слушатели, однако, вправе ждать от него в дальнейшем новых интересных программ. «Соколов играет много,— свидетельствует авторитетный критик Л. Гаккель,— репертуар его нарастает стремительно...» (Гаккель Л. О ленинградских пианистах // Сов. музыка. 1975. № 4. С. 101.).

...Вот он показывается из-за кулис. Не спеша проходит по сцене в направлении рояля. Отвесив сдержанный поклон публике, устраивается поудобнее со свойственной ему неторопливостью за клавиатурой инструмента. Музицирует он поначалу, как может показаться малоискушенному слушателю, чуть флегматично, почти «с ленцой»; те, кто не впервые на его концертах, догадываются, что это во многом — форма, выражающая неприятие им всяческой суеты, чисто внешней демонстрации эмоций. Как и за каждым незаурядным мастером, за ним интересно наблюдать в процессе игры — это не мало дает для понимания внутренней сущности его искусства. Вся его фигура за инструментом — посадка, исполнительская жестикуляция, манера сценичного поведения — рождает ощущение солидности. (Бывают артисты, которых уважают за одно то, как они себя держат на эстраде. Бывает, к слову, и наоборот.) И по характеру звучания рояля у Соколова, и по его особому игровому облику в нем нетрудно распознать художника, склонного к «эпическому» в музыальном исполнительстве. «Соколов, по-моему, это явление «глазуновской» творческой складки»,— говорил когда-то Я. И. Зак. При всей условности, может быть и субъективности этой ассоциации, она, видимо, возникла не случайно.

У артистов подобной творческой формации обычно нелегко определить — что выходит «лучше» и что «хуже», перепады у них почти незаметны. И все же, если окинуть взглядом концерты ленинградского пианиста за предыдущие годы, нельзя не сказать об исполнении им сочинений Шуберта (сонат, экспромтов и др.). Наряду с поздними бетховенскими опусами они, по общему мнению, заняли особое место в творчестве артиста.

Шубертовские пьесы, особенно экспромты соч. 90, принадлежат к числу популярных образцов фортепианного репертуара. Тем-то они и трудны; берясь за них, нужно уметь отойти от сложившихся шаблонов, стереотипов. Соколов умеет. В его Шуберте, как, впрочем, и во всем остальном, подкупает неподдельная свежесть и сочность музыкального переживания. Ни тени того, что называют эстрадный «пошиб» — а ведь привкус его так часто можно ощутить в заигранных пьесах.

Есть, конечно, и другие особенности, характерные для исполнения Соколовым шубертовских произведений — да и не только их... Это великолепный музыкальный синтаксис, выявляющий себя в рельефной очерченности фраз, мотивов, интонаций. Это, далее, теплота красочного тона и колорита. И конечно же, свойственная ему мягкость звукоизвлечения: играя, Соколов словно бы ласкает рояль...

Со времени своей победы на конкурсе Соколов много гастролирует. Его слышали в Финляндии, Югославии, Голландии, Канаде, США, Японии, в ряде других стран мира. Если прибавить сюда частые поездки по городам Советского Союза, нетрудно составить себе представление о масштабах его концертно-исполнительской практики. Впечатляюще выглядит пресса Соколова: материалы, публиковавшиеся о нем в советской и зарубежной печати, выдержаны в большинстве случаев в мажорных тонах. Достоинства его, словом, не обходятся вниманием. Когда же речь заходит о «но»... Пожалуй, чаще всего можно слышать, что искусство пианиста — при всех его неоспоримых достоинствах — оставляет слушателя порой несколько успокоенным. Не приносит, как кажется некоторым из критиков, чрезмерно сильных, обостренных, жгучих музыкальных переживаний.

Что ж, не каждому, даже из больших, широко известных мастеров дано обжигать... А впрочем, не исключено, что качествам такого рода предстоит еще проявиться в дальнейшем: впереди у Соколова, надо думать, долгий и совсем не прямолинейный творческий путь. И как знать, не придет ли время, когда спектр его эмоций заиграет новыми, неожиданными, резко контрастными сочетаниями красок. Когда можно будет видеть в его искусстве высокие трагические коллизии, почувствовать в этом искусстве и боль, и остроту, и сложную душевную конфликтность. Тогда, наверное, несколько по-иному зазвучат у него такие произведения, как ми-бемоль-минорный полонез (соч. 26) или до-минорный этюд (соч. 25) Шопена. Пока они импонируют едва ли не в первую очередь красивой округлостью форм, пластичностью музыкального рисунка и благородным пианизмом.

Как-то, отвечая на вопрос, что движет им в творчестве, что стимулирует его художественную мысль, Соколов высказался так: «Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что наиболее плодотворные импульсы я получаю из сфер, не относящихся прямо и непосредственно к моей профессии. То есть некие музыкальные «следствия» выводятся мною не из собственно музыкальных впечатлений и воздействий, а откуда-то еще. Но вот откуда конкретно — не знаю. Ничего определенного на этот счет сказать не берусь. Знаю только, что если нет каких-то притоков, поступлений извне, если не хватает «питательных соков» — развитие артиста неизбежно приостанавливается.

И еще я знаю, что человек, который движется вперед, не только аккумулирует что-то взятое, почерпнутое на стороне; он непременно сам генерирует идеи. То есть он не только впитывает, но и создает. И это, наверное, самое важное. Первое без второго не имело бы в искусстве никакого смысла».

О самом Соколове можно с уверенностью сказать, что он действительно создает музыку за роялем, создает в прямом и доподлинном смысле слова — «генерирует идеи», если воспользоваться его собственным выражением. Ныне это заметнее еще больше, чем прежде. Причем созидательное начало в игре пианиста «прорывается», обнаруживает себя — это самое примечательное! — несмотря даже на известную сдержанность, академическую строгость его исполнительской манеры. Это впечатляет особенно сильно...

Ярко почувствовалась творческая энергия Соколова, если вести речь о недавних его выступлениях на концерте в Октябрьском зале Дома союзов в Москве (февраль 1988 года), в программе которого стояли Английская сюита № 2 ля минор Баха, Восьмая соната Прокофьева и Тридцать вторая бетховенская соната. Последнее из этих сочинений обратило на себя особое внимание. Соколов исполняет его достаточно давно. И тем не менее продолжает находить новые и интересные ракурсы в его интерпретации. Сегодня игра пианиста вызывает ассоциации с чем-то, что выходит, пожалуй, за пределы чисто музыкальных ощущений и представлений. (Вспомним сказанное им ранее об «импульсах» и «воздействиях» которые так важны для него, оставляют такой заметный след в его искусстве — при всем том, что исходят они из сфер, с музыкой напрямую не смыкающихся.) Видимо, именно это и придает особую ценность нынешнему подходу Соколова к Бетховену вообще, и его 111 опусу, в частности.

Итак, Григорий Липманович охотно возвращается к произведениям, ранее исполнявшимся им. Помимо Тридцать второй сонаты можно было бы назвать «Гольберг-вариации» и «Искусство фуги» Баха, Тридцать три вариации на тему Вальса Диабелли (соч. 120) Бетховена, а также некоторые другие вещи, звучавшие на его концертах в середине и конце восьмидесятых годов. Вместе с тем он, разумеется, работает и над новым. Постоянно и настойчиво осваивает прежде не затрагивавшиеся им репертуарные пласты. «Только так и можно идти вперед,— говорит он.— При этом работать надо, по-моему, на пределе своих сил — духовных и физических. Любое «облегчение», любая поблажка себе были бы равносильны отходу от настоящего, большого искусства. Да, с годами накапливается опыт; однако если он и облегчает решение какой-то конкретной задачи, то лишь для более быстрого перехода к другой задаче, к другой творческой проблеме.

Для меня разучивание нового произведения всегда напряженный, нервный труд. Возможно, особенно напряженный — помимо всего остального — еще и потому, что я не делю процесс работы на какие-то этапы и стадии. Пьеса «развивается» в ходе разучивания от нуля — и вплоть до того момента, когда она выносится на эстраду. То есть работа носит сквозной, нерасчлененный характер — вне зависимости от того даже, что мне редко удается учить произведение без каких-то перерывов, связанных то с гастрольными поездками, то с повторением других пьес, и т. д.

После первого исполнения произведения на сцене работа над ним продолжается — но уже в статусе выученного материала. И так до тех пор, пока я вообще играю данное произведение».

...Помнится, в середине шестидесятых годов — молодой артист тогда только-только вышел на эстраду — в одной из рецензий, адресованных ему, было сказано: «В целом Соколов-музыкант внушает редкостную симпатию... он весь точно преисполнен богатыми возможностями, и от его искусства невольно ожидаешь много прекрасного» . С тех пор минуло немало лет. Богатые возможности, которыми был преисполнен ленинградский пианист, раскрылись широко и счастливо. Но, что важнее всего — его искусство не перестает сулить еще много прекрасного...

Г. Цыпин, 1990

«Вундеркиндом из Москвы» назвала Григория Соколова западногерманская газета «Франкфуртер альгемейне цайтунг». Эти слова подхватили журналы и газеты многих стран. И хотя Соколов отнюдь не москвич, а коренной ленинградец, но в таком определении была немалая доля истины: именно Москва принесла юному артисту широкую известность. Произошло это в 1966 году, когда шестнадцатилетний пианист одержал сенсационную победу на Конкурсе имени Чайковского. (В отборочном всесоюзном соревновании 1965 году он был вторым.) Уже в то время Соколов демонстрировал удивительную для молодого пианиста сценическую устойчивость, уверенность, концертную стабильность, самообладание. Все это относили за счет крепкой нервной системы юного музыканта. А многие, честно сказать, задавались вопросом: не ошиблось ли жюри?

Впрочем, для многих ленинградцев его успех не был столь уж неожиданным. Ученик школы-десятилетки при Ленинградской консерватории по классу Л. И. Зелихман еще 12-летним подростком дал свой первый клавирабенд, а ко времени конкурса в его распоряжении было три сольные программы и восемь фортепианных концертов. Из этих последних он выбрал для финального прослушивания в Москве Второй концерт Сен-Санса, блестящим исполнением которого и покорил окончательно как жюри, так и слушателей. «Высшая премия, — говорил тогда П. А. Серебряков, — это, конечно, большой аванс, выданный, по сути дела, на редкость талантливому мальчику. И я хочу верить, что последующая глубокая работа, разностороннее совершенствование принесут вскоре плоды и Соколов вырастет в самобытного артиста».

По счастью, слава не помешала дальнейшему творческому росту пианиста. Он совершенствовал мастерство у М. Я. Хальфина в Ленинградской консерватории, которую окончил в 1973 году. Прошедшие годы — время накопления художественных сил, репертуара, расширения эстетического кругозора.

Теперь мы знаем практически совсем иного пианиста. «У него, — пишет Г. Цыпин, — в трактовках, предлагаемых им публике, всегда присутствует мысль, многогранная и сосредоточенная, она отбрасывает отпечаток на все: на звуковые формы, которые здесь неизменно упорядочены; на логику раскрытия музыкального действия, выровненную до безупречности; на характерную для пианиста гармонию целого и частностей. Таков Соколов и в строгом классическом опусе, и в свободной романтической композиции. Никогда и ничего от сиюминутной, капризной игры эмоций. Чувства его как интерпретатора глубоки, однако он умеет их сдерживать, регламентировать, подчинять сценическому контролю… Игра Соколова радует, доставляет большое эстетическое удовлетворение; она заставляет мыслить, наслаждаться гармонией, соразмерностью, красотой. Но при всем том — правы его „оппоненты“ — не потрясает, не ранит, не переворачивает душу».

Возможно, суть дела тут в каких-то моментах чисто психологического свойства, относящихся к внутреннему облику человека и артиста: не каждому, даже из больших, широко известных мастеров, дано «обжигать». Действительно, его трактовка шопеновской музыки, а также и некоторых иных страниц, романтического репертуара, может порой оставить слушателя вполне спокойным. Симптоматично, что на концертных афишах пианиста мы почти не находим сочинений Листа. Но ведь Соколов и сегодня молод, он только вступает в пору зрелости, и трудно предсказать повороты его творческой эволюции. А главное в том, что он не стоит на месте. Скажем, его репертуарные поиски весьма интенсивны, и в них отражаются внутренняя природа дарования артиста, склад его исполнительской натуры. Да, сейчас на пути музыканта знаменитые романтиче ские шедевры XIX века еще не стали заметными вехами. Но что будет завтра?

Соколов не отказывается от сочинений, принесших ему высшую награду московского соревнования. Однако обращает на себя внимание его интерес к той репертуарной сфере, которая во время конкурса была «прерогативой» его ближайшего соперника и во многом антипода американского пианиста Миши Дихтера. Тут прежде всего следует назвать сонаты Шуберта; к Первому концерту Чайковского и Третьему Рахманинова присоединяются концерты Моцарта (№ 21), Бетховена (№ 5), Прокофьева (№ 1); сочинения Шостаковича соседствуют с сонатами Шопена и Скрябина, «Петрушкой» Стравинского, «Альборадой» Равеля.

Но прежде всего тут следует назвать два имени — Баха и Бетховена. Помимо прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира», он все чаще играет многие номера из «Искусства фуги», Концерт фа минор, а в бетховенском наследии его больше всего привлекает поздний период. Рецензенты и у нас, и за рубежом (а Соколов гастролирует по всему миру) дают высокую оценку его интерпретации последних сонат № № 29, 31 и 32. И такая направленность связана, конечно, с развитием самой стилистической манеры пианиста, в которой критики выделяют великолепный вкус, неизменное чувство меры, высокую эстетическую культуру. «На конкурсе слушателей подкупили всепобеждающая свобода владения фортепиано и сверкающий темперамент, который не выходил из-под контроля разума. И все же именно смелость, молодость, напор во многом предрешили тогда победу. Сегодня эти качества безоговорочно под чинены зрелой воле».

…После конкурса многие сравнивали «эффект вхождения» Соколова в нашу концертную жизнь с появлением в ней столь же юного Эмиля Гилельса в 1933 году. И тогда же всемирно признанный пианист, бывший председателем жюри, так характеризовал победителя: «Это на удивление гармоничный талант, и перед «ним открывается большое будущее». Теперь слова Гилельса оправдываются… Как подчеркивает ленинградский музыковед Л. Гаккель в одной из рецензий: «надоевшие послеконкурсные опасения не подтвердились: Соколов не остался „сен-сансовским“ пианистом, сияюще свежим, но легкодумным; он стал пианистом содержательным, сохранив полностью чистоту и честность своего музыкального детства».

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.