• Балет «Петрушка»

• 3 фрагмента из балета «Петрушка» для фортепиано

«Петрушка» (фр. Pétrouchka) (русские потешные сцены в четырёх картинах) — сочинение русского композитора Игоря Стравинского (1911).

Потешные сцены в четырёх картинах

Состав оркестра: 4 флейты, 2 флейты-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, контрафагот, 4 валторны, 2 корнета, 2 трубы, труба-пикколо, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, тарелки, тамтам, треугольник, баскский барабан, малый барабан, тамбурин (провансальский барабан за кулисами), колокольчики, чслсста, фортепиано, 2 арфы, ксилофон, струнные.

История создания

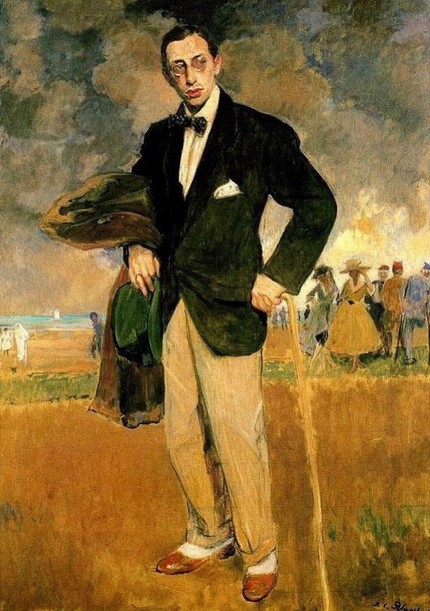

Летом 1910 года после окончания сезона, отмеченного блестящей премьерой «Жар-птицы», Стравинский позволил себе короткий отдых на берегу моря, а затем с семьей поехал в Швейцарию.

«...Мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль... Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно и образ моего персонажа.

И вот однажды я вдруг подскочил от радости. "Петрушка"! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно, — я нашел ему имя, нашел название!»

Вскоре Стравинский показал наброски новой музыки Дягилеву, навестившему композитора в Кларане, и последний был так захвачен музыкой, что решил создать на ее основе балет.

Сценарий был сочинен Стравинским, Дягилевым и Бенуа, которого пригласили сделать художественное оформление новой постановки. Первые две картины балета были закончены той же зимой в Болье-сюр-мер. На Рождество Стравинский приехал в Петербург, где познакомил Дягилева и Бену а с написанным. Последние страницы музыки, после перерыва, вызванного болезнью, были дописаны в Риме, где выступала в это время труппа. Там и начались репетиции.

Премьера «Петрушки» состоялась 13 июня 1911 года в Париже на сцене театра Шатле под управлением Пьера Монте. Во Франции новое произведение Стравинского получило признание. Однако в России его приняли сурово: музыка показалась слишком крикливой, чересчур грубой, перенасыщенной «площадными» мелодиями. Лишь Мясковский в своей рецензии услышал в новом сочинении Стравинского «саму жизнь» и высоко оценил его. «Вся музыка его полна такого задора, свежести, остроумия, такого здорового, неподкупного веселья, такой безудержной удали, что все эти нарочитые пошлости, тривиальности, этот постоянный фон гармоники не только не отталкивают, но, напротив, еще больше увлекают...» — писал он.

В апреле 1914 года «Петрушка» был исполнен в симфоническом концерте в Париже под управлением Пьера Монте. После этого он занял прочное место на концертной эстраде и до сих пор часто и с огромным успехом звучит в симфонических концертах.

Вот как сам композитор излагает содержание своего произведения:

«Во время масленичного разгула старый фокусник восточного типа показывает оживающих кукол: Петрушку, Балерину и Арапа, исполняющих бешеный танец среди изумленной толпы.

Магия фокусника сообщила куклам все чувства и страсти настоящих людей. Богаче других наделен ими Петрушка: он и страдает больше, чем Балерина и Арап. Горько чувствует он жестокость фокусника, свою неволю, свою отрезанность от прочего мира, свой уродливый и смешной вид. Утешения он ищет в любви Балерины, и ему кажется, что он находит ответ в ее сердце, однако на самом деле она только боится его странностей и избегает его.

Жизнь Арапа, глупого, злого, но нарядного, являет полную противоположность жизни Петрушки. Он нравится Балерине, которая всячески старается очаровать его. Это ей наконец удается, но врывается бешеный от ревности Петрушка и нарушает любовное объяснение. Арап свирепеет и выгоняет Петрушку вон.

Масленичное веселье достигает крайних пределов. Гуляющий с цыганками купчик бросает толпе кипы ассигнаций, придворные кучера танцуют с нарядными кормилицами; толпа ряженых увлекает всех в диком плясе. В момент наибольшего разгула слышны вопли из театра фокусника. Недоразумение между Арапом и Петрушкой приняло острый оборот. Ожившие куклы выбегают на улицу, Арап поражает Петрушку ударом сабли, и жалкий Петрушка умирает на снегу, окруженный толпой гуляк. Фокусник, приведенный будочником, спешит всех успокоить. Под его руками Петрушка снова возвращается в свой первоначальный кукольный вид, и толпа, удостоверившись в том, что раздробленная голова сделана из дерева, а тело набито опилками, расходится. Но не так просто кончается дело для самого лукавого фокусника, оставшегося наедине с куклой; к ужасу его над театриком появляется привидение Петрушки, которое грозит своему мучителю и издевается над всеми, поверившими в наваждение».

Построение «Петрушки» очень своеобразно. Четыре части (каждой соответствует один абзац в изложении содержания) соответствуют частям симфонии: первая — Allegro, вторая медленная, третья аналогична симфоническому скерцо, четвертая — финал.

Музыка

Первая часть насыщена стремительным движением, передающим масленичный разгул. Выделяются несколько эпизодов: шарманщик и уличная танцовщица (наслаиваются мотивы песенки «Под вечер осенью ненастной» и пошлого избитого вальса), сцена фокуса, насыщенная зловещими, таинственными, словно завороженными звучаниями, блестящая огневая «Русская пляска». Заканчивается часть резкими вскриками кларнетов и гобоев, предвосхищающими стоны ожившего Петрушки в финале. Вслед за ними раздается сухая барабанная дробь.

Во второй части, идущей непосредственно вслед за первой, без перерыва, барабанная дробь продолжается, после чего различными тембрами переданы истеричные крики Петрушки, его скорбные стоны, недоумение и негодование. Начинается Adagietto — горестный танец. Постепенно он становится более спокойным, а потом и радостным (к Петрушке приходит Балерина). Внезапные стоны деревянных духовых передают отчаяние Петрушки, когда Балерина исчезает. Они заглушают веселый масленичный гул. И вновь раздается барабанный бой.

Дико, нарочито варварски звучит вступление к третьей части, после чего следует гротесковый танец Арапа. Его сменяет танец обольщения: нарочито пошлую мелодию исполняет корнет в сопровождении барабана. Следующий далее карикатурно сентиментальный вальс — дуэт Арапа и Балерины. Внезапно музыка захлебывается криком: это ворвался Петрушка. Снова барабанный бой.

Заключительная часть («Народные гулянья под вечер») возвращают к настроению и образам начала: здесь снова господствует буйное веселье. Одна за другой следуют широко выписанные жанровые сцены, в которых звучат мотивы народных песен «Вдоль по Питерской», «Ах вы, сени, мои сени», плясовой «А снег тает» и собственных мелодий композитора, выдержанных в народном духе — с тяжелым топотом, грузной гармонией. В момент кульминации веселья раздается дикий крик Петрушки (труба с сурдиной). Смерть Петрушки передана звуками падающего бубна и вибрирующей тарелки, на фоне которых жалобно стонут флейты. Скорбное послесловие струнных прерывается приходом фокусника, который трясет мертвую куклу. Внезапно малая труба пронзительно интонирует лейтмотив Петрушки... Музыка обрывается на полуслове.

Стихия русского мелоса

За свою долгую жизнь Игорь Стравинский написал множество произведений разных жанров, многие из которых заняли прочное место в репертуаре театральных коллективов, оркестров, солистов, стали классическими образцами музыки XX столетия, До последних своих дней работал он с неиссякающей интенсивностью. И все же, что ни говорите, во всяком случае для широкой слушательской аудитории наиболее близкими по-прежнему остаются его ранние создания, еще в начале нашего века пленившие и поразившие слух парижан, а вслед за тем завоевавшие признание повсюду. Это знаменитая балетная триада — «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

Гастроли русского искусства в Европе, организованные Сергеем Дягилевым, — замечательная страница художественной истории. И одна из самых ярких красок на этих страницах — балетные спектакли с музыкой Стравинского, от которых веяло каким-то очистительным духом. Сперва — «Жар-птица», имевшая в Париже сенсационный успех и знаменовавшая начало нового этапа в музыке балетного театра. Ее премьера состоялась летом 1910 года, но уже тогда возникла идея следующего балета, посвященного бессмертному герою русского балаганного театра.

По предложению Дягилева сценарий нового балета писал Александр Бенуа, который, естественно, выступал и как художник. Позднее выдающийся русский хореограф М. Фокин писал: «О балете „Петрушка“ можно говорить как о драматическом музыкальном произведении И. Ф. Стравинского, занимающем исключительное место среди новой музыки. О „Петрушке“ можно говорить как об одном из лучших созданий художника Бенуа. О „Петрушке“ же можно говорить как о фокинской постановке, которая является одним из полнейших осуществлений его реформы балета». Действительно, в работе над этим спектаклем объединились талантливейшие мастера русского искусства. А ведь к трем упомянутым авторам нужно еще прибавить имя выдающегося танцовщика В. Нижинского, первого и блистательного исполнителя заглавной партии.

Трогательные приключения Петрушки в балаганном мире складываются в настоящую хореографическую драму из нескольких картин, в которых композитор на редкость оригинально и смело разрабатывает фольклорные мотивы — «Чудный месяц», «Ах вы, сени», «Вдоль по Питерской», «Не лед трещит, не комар пищит» и другие. Эти песенные мелодии в неожиданной инструментальной инкрустации производили прямо-таки неотразимое впечатление. И так в каждой из четырех картин: «Народные гуляния на масленой. Русская», «У Петрушки», «У Арапа», «Народные гуляния на масленой (под вечер)».

Одним из первых, кто в полной мере оценил новаторскую сущность искусства Стравинского, был Б. В. Асафьев. Он писал: «Партитура „Петрушки“ совсем иная, чем „Жар-птицы“, будучи, однако, еще более поразительной и ошеломляющей. С нее Стравинский окончательно стал самим собой. С нее за ним пошло все современное поколение музыкантов. Все, кто не хотели быть „живыми мертвецами“, поняли тогда, что произошло великое событие, что русская музыка сделала действительно новое, неслыханное еще завоевание. Стравинский прежде всего почувствовал здесь, как нигде до того, стихию празднично-уличного массового движения, выявил своеобразие, звончатость и блеск народных инструментальных интонаций, раскрыл энергию диатонического русского мелоса во всей широте и полноте. Он уничтожил привилегии только старинной песни и сырой этнографизм. Он нашел „русское и бытовое“ в обычнейшей уличной и „дворовой“ городской музыке, не побоявшись художественно оформить всем близкие и знакомые напевы и сохранить все характерное и жизненно конкретное в них. Он показал, что не действительность надо прихорашивать во имя отживших канонов, а поступать как раз наоборот — идти от живой музыкальной практики, от музыкально-житейского языка города и деревни, от тех ритмов и интонаций, которые вырабатывает ежедневным опытом и годами создает быт, создает и закрепляет в поколениях. Этот непосредственный и постоянный отбор, творимый жизнью, должен обогащать сознание композитора».

С того памятного парижского вечера «Петрушка» неоднократно оживал на театральных подмостках разных стран. Еще в 1920 году балет был поставлен на лучших сценах Москвы и Петрограда. Но музыка Стравинского обрела постоянную «прописку» и на концертной афише. В связи с этим можно вспомнить, что отправной точкой для музыкального решения балета явилась небольшая концертная пьеса для оркестра с солирующим роялем. А впоследствии «Петрушка» в его чисто инструментальном обличий вернулся на эстраду. Еще в 1921 году композитор сделал для Артура Рубинштейна фортепианное переложение «Трех пьес из „Петрушки“». С тех пор это сложнейшее сочинение входит в репертуар множества виртуозов. Наконец, в 1947 году появилась новая оркестровая версия музыки балета. Эта версия, говорил Стравинский, «представляется мне гораздо более удачной, хотя многие считают, что музыка оригинального и пересмотренного варианта подобна двум геологическим формациям, которые не смешиваются».

Да, лучшие произведения гениального русского композитора принадлежат к вершинным завоеваниям музыкальной культуры нашего времени. Среди них — балет «Петрушка».

Прочтите: И. Я. Вершинина. Ранние балеты Стравинского. М., 1967; «Жар-птица» и «Петрушка» И. Ф. Стравинского. Л., 1963.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1986 г.