Душа моя тиха. В натянутых струнах

Звучит один порыв, здоровый и прекрасный,

И льется голос мой задумчиво и страстно.

А. Блок

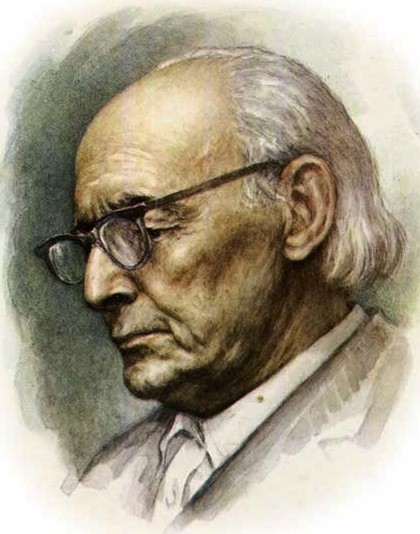

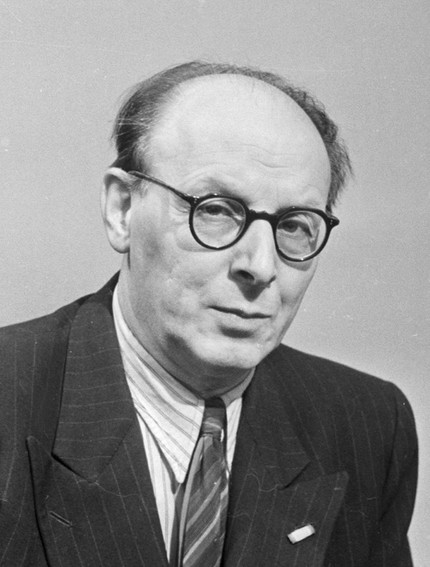

Выдающийся советский композитор, пианист, педагог, критик и публицист, редактор целого ряда произведений русской музыкальной классики, Анатолий Александров вписал яркую страницу в историю русской и советской музыки. Выходец из музыкальной семьи — мать была талантливой пианисткой, ученицей К. Клиндворта (фортепиано) и П. Чайковского (гармония),— он окончил в 1916 г. с золотой медалью Московскую консерваторию по классам фортепиано (К. Игумнов) и композиции (С. Василенко).

Творческая деятельность Александрова поражает своим временным размахом (свыше 70 лет) и высокой продуктивностью (более 100 опусов). Он завоевал признание еще в дореволюционные годы как автор светлых и жизнеутверждающих «Александрийских песен» (ст. М. Кузмина), оперы «Два мира» (дипломной работы, удостоенной золотой медали), ряда симфонических и фортепианных произведений.

В 20-е гг. Александров в числе зачинателей советской музыки — плеяды талантливых молодых советских композиторов, таких, как Ю. Шапорин, В. Шебалин, А. Давиденко, Б. Шехтер, Л. Книппер, Д. Шостакович. Душевная молодость сопутствовала Александрову на протяжении всей жизни.

Художественный облик Александрова многогранен, трудно назвать жанры, которые не нашли бы воплощения в его творчестве: 5 опер — «Тень Филлиды» (либр. М. Кузмина, не законч.), «Два мира» (по А. Майкову), «Сорок первый» (по Б. Лавреневу, не законч.), «Бэла» (по М. Лермонтову), «Дикая Бара» (либр. Б. Немцовой), «Левша» (по Н. Лескову); 2 симфонии, 6 сюит; ряд вокально-симфонических произведений («Ариана и Синяя Борода» по М. Метерлинку, «Память сердца» по К. Паустовскому и др.); Концерт для фортепиано с оркестром; 14 фортепианных сонат; произведения вокальной лирики (циклы романсов на стихи А. Пушкина, «Три кубка» на ст. Н. Тихонова, «Двенадцать стихотворений советских поэтов» и др.); 4 струнных квартета; серии программных фортепианных миниатюр; музыка для драматического театра и кино; многочисленные сочинения для детей (Александров был одним из первых композиторов, писавших музыку для спектаклей Московского детского театра, основанного Н. Сац в 1921 г.).

Наиболее ярко дарование Александрова проявилось в вокальной и камерно-инструментальной музыке. Его романсам присущ тонкий просветленный лиризм, изящество и изысканность мелодики, гармонии и формы. Те же черты — в фортепианных произведениях и в квартетах, входящих в концертный репертуар многих исполнителей у нас в стране и за рубежом. Живая «общительность» и глубина содержания характерна для Второго квартета, замечательны по своей тонкой образности циклы фортепианных миниатюр («Четыре повествования», «Романтические эпизоды», «Страницы из дневника» и др.); глубоки и поэтичны фортепианные сонаты, развивающие традиции пианизма С. Рахманинова, А. Скрябина и Н. Метнера.

Александров известен и как замечательный педагог; будучи профессором Московской консерватории (с 1923 г.), он воспитал не одно поколение советских музыкантов (В. Бунин, Г. Егиазарян, Л. Мазель, Р. Леденев, К. Молчанов, Ю. Слонов и др.).

Значительное место в творческом наследии Александрова занимает его музыкально-критическая деятельность, охватывающая самые различные явления русского и советского музыкального искусства. Это талантливо написанные воспоминания и статьи о С. Танееве, Скрябине, Метнере, Рахманинове; художнике и композиторе В. Поленове; о сочинениях Шостаковича, Василенко, Н. Мясковского, Молчанова и др. Творчество Ан. Александрова стало своеобразным связующим звеном между русской классикой XIX в. и молодой советской музыкальной культурой. Оставаясь верным традициям горячо любимого им Чайковского, Александров был художником, находящимся в постоянном творческом поиске.

О. Томпакова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Александров Анатолий Николаевич (13 (25) V 1888, Москва — 16 IV 1982, там же) — советский композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР (1971). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951). Доктор искусствоведения (1941).

Занимался по теории музыки у Н. С. Жиляева и С. И. Танеева (1907-10), в 1916 окончил Московскую консерваторию по классам фортепиано (К. Н. Игумнов) и композиции (С. Н. Василенко). С 1923 преподаватель, с 1926 профессор Московской консерватории. Среди его учеников: В. В. Бунин, Г. Е. Егиазарян, К. В. Молчанов, М. Музафаров, Ю. М. Слонов, E. H. Тиличеева, Н. К. Чемберджи и др.

Александров особенно ярко проявил себя в вокальных и инструментальных камерных жанрах. Его творчество характеризуется сочетанием тонкого просветлённого лиризма и романтической взволнованности, изяществом формы.

Романсы Александрова по масштабам и интенсивности мелодического развития, разработанности фортепианной партии в ряде случаев приближаются к вокальным поэмам («Из Александрийских песен», вокальные сюиты «Три кубка», «Человеку в пути», цикл «Верность»). Вместе с тем романсам Александрова присуща отточенность деталей, тонкость претворения классической и современной поэзии. К лучшим произведениям Александрова относятся романсы на стихи A. C. Пушкина, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева.

В камерно-инструментальных сочинениях заметно стремление к симфонизации музыкального материала. Видное место в творчестве композитора занимают обработки песен различных народов (для голоса с фортепиано, для фортепиано соло), повлиявшие и на тематизм ряда сочинений композитора. Автор статей, воспоминаний о С. И. Танееве, С. В. Рахманинове.

Сочинения:

оперы — Два мира (по А. Майкову, соч. 1916), Бэла (по М. Ю. Лермонтову, ор. 51, 1-я ред. 1941, 2-я ред. 1945; пост. 1946, филиал Большого т-ра, Москва), Дикая Бара (ор. 82, 1957, Ансамбль сов. оперы ВТО, Москва);

для оркестра — симфония C-dur (op. 91, 1965), Романтическая сюита (ор. 16, 1-я ред. 1920, 2-я ред. 1932), Классическая сюита (ор. 32, 1926, 2-я ред. 1930), Забавная сюита (ор. 44, 1938, 2-я ред. 1956), 2 сюиты из оперы Бэла (ор. 51-а и 51-6, 1949, 1971), Театрально-танцевальная сюита (ор. 74, 1951), Русские народные мелодии (1971);

камерно-инструментальные ансамбли — струнные квартеты (G-dur, op. 7, 1914; cis-moll, op. 54; A-dur, op. 55, 1942; C-dur, op. 80, 1953), Патетическое анданте для виолончели и фортепиано (ор. 17, 1915, 2-я ред. 1921), Горские мотивы для скрипки и фортепиано (ор. 51, 1942), Дифирамб для контрабаса и фортепиано (ор. 84, 1959);

для фортепиано в 2 руки — 14 сонат — fis-moll (op. 4, 1914, соната-сказка), d-moll (op. 12, 1918), fis-moll (op. 18, 1920), C-dur (op. 19, 1922, 2-я ред. 1954), gis-moll (op. 22, 1923, 2-я ред. 1938), G-dur (op. 26, 1925), D-dur (op. 42, 1932), B-dur (op. 50, 1944), c-moll (op. 61, 1945), F-dur (op. 72, 1951), C-dur (op. 81, 1955, соната-фантазия), h-moll (op. 87, 1962), fis-moll (op. 90, соната-сказка, 1964), Е-dur (op. 97, 1971); 6 прелюдий (op. 1, 1907-10), 3 фуги (op. 100, 1971), Былая одержимость (ор. 6, 1917), Поэма f-moll, op. 9, 1915), 4 прелюдии (op. 10, 1913-16), Сюита-фантазия на мотивы из оперы «Бэла» (ор. 51-в, 1954), Отзвуки театра (ор. 60, 1945), Маленькая сюита (ор. 78, 1952), Романтические эпизоды (ор. 88, 1962), Страницы из дневника (ор. 93, 1967) и др.;

камерные вокальные произведения — Из «Александрийских песен» (ор. 8, 20, 25, 34, сл. М. Кузмина, 1915, 1922, 1924, 1925, 1927-29), Отблески времени (ор. 28, сл. В. А. Соловьёва, Хафиза в пер. А. А. Фета, Е. А. Баратынского, Т. Броука в пер. Усова, А. С. Пушкина, 1912, 1920, 1921, 1924, 1925-29), Золотые ветви (ор. 35, сл. А. П. Глобы, 1928-29), Романсы на стихи А. С. Пушкина (ор. 45, 1936 и 68, 1949, Сталинская премия 1951), Три кубка (ор. 53, сл. Н. С. Тихонова, 1942), Двенадцать стихотворений советских поэтов (ор. 63, сл. С. П. Щипачёва, Н. С. Берендгофа, В. К. Звягинцевой, С. Я. Маршака, А. Лахути в пер. Пеньковского, A. C. Исаакяна, А. Ф. Ерикеева в пер. Звягинцевой и Земной, 1947), За родину (ор. 64, сл. М. Л. Матусовского, М. А. Исаковского, Н. С. Тихонова, 1947), Верность (ор. 71, сл. С. Л. Северцева, 1950, Сталинская премия 1951);

обработки песен разных народов, детские песни для голоса или хора с фортепиано;

музыка к драматическим спектаклям — «Ариана и Синяя борода» Метерлинка (1919, Гос. Показательный т-р, Москва), «Адриенна Лекуврер» Скриба и Легуве (1919, Камерный т-р, Москва), «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера (1925, Малый т-р, Москва), «Собор Парижской богоматери», инсценировка H. A. Крашенинникова по В. Гюго (1926, там же, Москва), «Дон Карлос» Шиллера (1933, там же, Москва);

музыка к фильмам — «Тринадцать» (1936), «Ленин в Октябре» (1937), «Северная повесть» (1960).

Литература: Беляев В., Анатолий Николаевич Александров, М., 1927; Крейтнер Г., Творчество Анатолия Александрова, «СМ», 1938, No 7; Фейнберг С., К 70-летию Анатолия Александрова, «СМ», 1958, No 5; Молчанов К., О моём учителе, там же; Степанов О., Память сердца, «СМ», 1961, No 8; его же, Вдохновенное мастерство, там же, 1967, No 7; Мазель Л., Из встреч с замечательным художником, «СМ», 1963, No 5; Васина-Гроссман В., Мастера советского романса, М., 1968.

В. А. Васина-Гроссман

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.