Анри Дютийё стоит особняком среди композиторов ХХ столетия. Современник Пьера Булеза, Карлхайнца Штокхаузена и других авангардистов, он опирался в своем творчестве на традиции конца XIX – начала XX вв., но его музыка при этом вовсе не выглядела «устаревшей». Опираясь на классические традиции, он интерпретировал их по-новому, создавая глубоко самобытные произведения.

Анри Дютийё появился на свет во время Первой мировой войны, его самые ранние воспоминания связаны с картинами разрушений в родном городе Дуэ. Но сильнее послевоенных тягот была любовь к искусству – семейная традиция Дютийё. Отец будущего композитора был скрипачом, мать – пианисткой, и обстановка в семье благоприятствовала развитию таланта. С восьмилетнего возраста Анри, обучаясь в лицее, одновременно учился в консерватории Дуэ, а в шестнадцать лет поступил в консерваторию в Париже, где обучался у Анри Бюссе.

Не ограничиваясь академическими занятиями, Дютийё самостоятельно знакомился с партитурами сочинений Игоря Федоровича Стравинского, Альбера Русселя и Белы Бартока. В юношеских сочинениях композитора проявилось влияние Мориса Равеля и Клода Дебюсси. За одно из ранних произведений – кантату «Царское кольцо» – он получил Римскую премию и в 1939 г. отправился в Рим, но вскоре был вынужден вернуться во Францию из-за обострившейся политической обстановки.

В последующие годы Дютийё сблизился с Андре Жоливе и Роже Дезормьером. Под их влиянием он критически оценил свои ранние сочинения, многие из них уничтожил. Теперь он стремился не к красочной импрессионистской фактуре, а к мелодической насыщенности. Преодоление влияния Дебюсси («ошибок дебюссизма», как говорил Дютийё) очевидно в сочинениях, созданных в начале ХХ столетия – в оркестровых пьесах («Фантастический танец», «Сарабанда»), в вокальном цикле «Четыре мелодии».

С 1943 г. Дютийё работал на радио, создавая музыку к радиопостановкам, а в конце 1940-х гг. он написал немало музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Первый значительный успех принесла ему Соната для фортепиано, над которой композитор работал в течение двух лет и завершил в 1948 г. Европейскую известность принесла ему Первая симфония, созданная в 1951 г. В 1953 г. он написал музыку для балета Ролана Пети «Волк». Музыка балета, насыщенная лирическими мелодиями, объединенная сквозными темами, воспринимается как самостоятельное симфоническое произведение.

Ориентируясь на классические формы, Дютийё интересовался новыми веяниями. Так, после первого концерта конкретной музыки он с восторгом писал о «неслыханных возможностях», которые открываются благодаря трансформации звуковой материи в лабораториях. Свою позицию по отношению к музыкальному авангарду композитор весьма ясно сформулировал, выступая на Международной конференции композиторов в Канаде, состоявшейся в 1960 г. Отмечая, что многие композиторы «не обладают характером, свойственным Штокхаузену», он определенно причислял к таковым себя, но признавал, что эксперименты авангардистов являются для него своеобразным стимулом: «Музыка, которую я написал, не была бы такой же, если бы я их не знал», – утверждал композитор.

Самой тревожной тенденцией в искусстве своего времени он считал «стандартизацию» музыкального языка, утрату национальной специфики. В своем творчестве Дютийё всегда сохранял независимость, не принимая безоговорочно ни серийную технику, ни идеи Оливье Мессиана и Андре Жоливе: «Я решительно отвергаю принадлежность к группировкам, смехотворно множащимся в наши дни, – говорил композитор. – Я музыкант, вот и все».

К числу наиболее значительных сочинений 1950-х гг. относятся Три романса на стихи Жана Кассу из «33 сонетов, сочиненных в камере», а также Симфония № 2, созданная в 1959 г. в честь юбилея Бостонского симфонического оркестра. Она имеет программное название «Двойник». Создав две симфонии, композитор констатировал, что многие современники отказываются признавать их симфониями – настолько он отошел от традиций жанра, и следующее его симфоническое сочинение, о котором он первоначально задумывался как о Третьей симфонии, получило заглавие «Метаболы». Это произведение Дютийё создал в 1965 г. к юбилею Кливлендского симфонического оркестра по заказу дирижера Джорджа Селла.

В 1967 г., когда отмечалось столетие со дня смерти поэта Шарля Бодлера, Дютийё намеревался написать балет по его поэтическому сборнику «Цветы зла». Замысел не был осуществлен, но музыкальный материал вошел в Концерт для виолончели с оркестром, завершенный в 1970 г. В последующие годы рождается множество камерно-инструментальных сочинений: фортепианные прелюдии «Из света» и «Из темноты и молчания», струнный квартет «Итак, ночь» и другие. В конце 1970-х композитор создал оркестровое сочинение «Тембры, пространство, движение» по картине Ван Гога «Звездная ночь». Одно из наиболее значительных сочинений 1980-х гг. – концерт для струнного оркестра «Мгновения». Среди сочинений 1990-х гг. – «Les Citations» для клавесина, гобоя, контрабаса и ударных, «Тени времени» для детского хора с оркестром.

В 2008 г. Анри Дютийё посетил Россию. В нашей стране он бывал и раньше, но впервые в нашей стране состоялся его авторский концерт. В числе его произведений, прозвучавших на фестивале «Звезды белых ночей», было необычное произведение – вокальный цикл «Переписка», текстами которого стали письма знаменитых людей, в том числе письмо А. И. Солженицына Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу.

Анри Дютийё умер в 2013 г. В одном из интервью, данных в последние годы жизни, он напутствовал молодых композиторов такими словами: «Рискуйте, не будьте скромниками. Единственное, о чем не приходится сожалеть в старости – это безумство».

«Меня называют независимым»

В середине нашего столетия среди музыкантов Запада особенно большое распространение получили всевозможные авангардистские течения, направления, системы. Мало кто даже из крупных художников сумел избежать сковывающего воздействия модернистских догм и схем, хотя впоследствии наиболее талантливые и смогли преодолеть его. Тем большего восхищения заслуживают композиторы, которые с самого начала развивались самостоятельно, ассимилировали всевозможные (и неизбежные) влияния критически, не теряя при этом ни собственной индивидуальности, ни национального лица.

В числе немногих — французский мастер Анри Дютийё. «Меня всегда интересовали не школы, выдвигающие свои обязательные, а потому ограничивающие требования, а индивидуальности, — говорит он. — Я лично никогда не входил ни в какую группу, и вероятно поэтому меня называют независимым музыкантом». Продолжая эту мысль, известный советский музыковед и знаток современной музыки Г. Шнеерсон метко назвал его «самым независимым среди французских „независимых“». И дело не только в том, что Дютийё никогда и никому не подражал, не связывал себя никакими «правилами игры»; главное, что импульсом, движущей силой его творчества была и остается сама жизнь.

Сказанное не означает, что Анри Дютийё вовсе отгородился от реальности современного музыкального искусства, не испытал на себе могучего воздействия его корифеев. Напротив, уже в молодые годы он находился в центре музыкальных событий, происходивших в канун второй мировой войны во французской столице. «Еще будучи студентом Парижской консерватории, где-то в 1938 году, я увлекался проблемой сложного сплетения различных музыкальных традиций во французском искусстве. Ведь моя страна с начала XX века с готовностью принимала и обучала талантливых молодых людей со всех концов мира и, естественно, это как-то влияло на ее культуру», — проницательно замечает он.

Начало профессиональной творческой деятельности Дютийё сложилось не слишком благополучно. Окончив Парижскую консерваторию по композиции у А. Бюссе и по теоретическим дисциплинам у Ж. и Н. Галлонов, он был в 1938 году удостоен Большой римской премии за кантату «Королевское кольцо» и получил, согласно традиции, право совершенствоваться в столице Италии. Однако «римские каникулы» молодого музыканта продолжались недолго: разразилась война и ему пришлось уехать домой.

В годы фашистской оккупации Дютийё почти не писал: приходилось зарабатывать на жизнь уроками. Зато он углубленно изучал историю музыки, творчество композиторов предшествующих поколений, стремясь найти в их произведениях источник веры в незыблемость национальной культуры. Одно из немногих сочинений этого периода — ария для баритона с оркестром «Застенок», написанная на стихи участника Сопротивления поэта Жана Кассу и посвященная брату, брошенному фашистами в концлагерь. Уже само название, тема достаточно ясно говорят о прогрессивных настроениях музыканта.

После освобождения страны Дютийё почти 20 лет работал редактором на музыкальном радиовещании, пробовал свои силы в разных инструментальных и вокальных жанрах, писал музыку для кино и театра. Он с трудом, подчас мучительно, ищет свой стиль, свое русло в потоке современной музыки. Можно представить себе, что поиски эти для серьезного, думающего художника были действительно нелегкими.

Позднее сам он вспоминал, что после освобождения, когда на Францию обрушилась волна новой музыки, «нелегко было отделить истинно ценное от преходящего, временного. Представляете, как было трудно все это переварить молодым музыкантам? Легко поддающиеся воздействию, порой неосознанно переносящие в свои партитуры уже готовые звуковые формулы и идиомы, многие из нас откровенно копировали кого-либо из больших композиторов. Я тогда тоже не сумел избежать каких-то откровенных воздействий. Позже, осознав это, я уничтожил все, написанное мною между 1944 и 1950 годами».

И все же Дютийё не поддался соблазнам модернизма. С годами он вырабатывает свой стиль, свой, легко узнаваемый почерк, основными составляющими которого становятся своеобразный, лаконичный и выразительный мелодизм, оригинальность формы и ритмической структуры, изящество и тонкость, выдающие национальное происхождение автора, одухотворенность музыки. Впервые эти качества проявились в Сонате для фортепиано, написанной на рубеже 50-х годов и сразу же вошедшей в репертуар пианистов. Именно этой Сонате композитор и дал первый номер в списке своих сочинений.

Уже к концу 50-х годов Дютийё выдвинулся в число наиболее значительных композиторов современной Франции, его имя получило известность в Европе как имя самобытного музыканта, говорящего со слушателями своим, неповторимым языком, поверяющего им большие, значительные мысли и чувства.

С тех пор прошло уже более трех десятилетий, но список сочинений Анри Дютийё и сейчас невелик. Наиболее значительные среди них — две симфонии (1951 и 1959), балет «Волк» на либретто Ж. Ануйя и Ж. Невей (принесший ему мировую славу после парижской постановки Р. Пети), Виолончельный концерт, «Пять метабол» для оркестра, «Три сонета Жана Кассу» для баритона с оркестром (своего рода продолжение «Застенка»), Струнный квартет, пьесы для фортепиано и для виолончели.

Нужно заметить, что долгое время репутация традиционалиста мешала распространению известности композитора в условиях разгула модернизма. Но со временем дурная мода стала уходить, а настоящее искусство доказывает свою истинную ценность. Ныне французская критика уже с уважением называет Дютийё «романтиком, говорящим языком XX столетия». Сам же он оценивает свое место в современном музыкальном мире такими словами: «Я думаю, что каждое национальное искусство должно хранить и развивать присущие ему черты. Для языка французской музыки, мне кажется, наиболее характерны не какие-то ритмические структуры (как это часто утверждают), а красочность, какая-то особенная чувственная осязаемость гармонии. Я тоже ищу выражение своих музыкальных идей в некоторых характерных гармонических соотношениях. Я оцениваю свои собственные опусы как нечто промежуточное между новейшей, трудно воспринимаемой, и академической музыкой. Как мне кажется, в моих сочинениях ощущается преклонение перед гением Равеля и Дебюсси, Берлиоза и Шумана. Но есть еще один музыкант, сыгравший огромную роль в моем творчестве. Это — Бетховен»,

Лучшие сочинения Дютийё неоднократно исполнялись с большим успехом в нашей стране, где и сам композитор несколько раз гостил. Еще в 1971 году, после Фестиваля французской музыки в СССР, Т. Хренников писал: «Вероятно, я не ошибусь, если назову великолепные оркестровые вариации „Метаболы“ А. Дютийё украшением фестиваля. Это один из самых талантливых композиторов современной Франции. „Метаболы“ (1965) отмечены ясностью мысли, сердечным теплом, совершенством формы. Пять пьес цикла — при единстве тематического материала — с поразительной точностью и тонкостью передают различные душевные состояния, различные эмоциональные настроения. Для Дютийё вообще характерна скрупулезная отточенность каждой детали. Он подолгу вынашивает свои замыслы, подолгу отделывает каждую партитуру».

Эта тонкая характеристика не раз подтверждалась впоследствии во время исполнения сочинений Дютийё в СССР. В частности, его музыка входила в программы международных музыкальных фестивалей, состоявшихся в Москве в 1981 и 1984 годах. Советские слушатели вновь по достоинству оценили и глубокую эмоциональность, и романтическую приподнятость, присущие созданиям этого композитора, горячо приветствовали их автора.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1986 г.

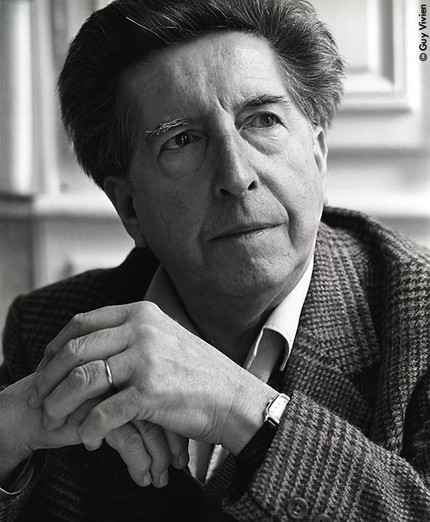

Дютийё, Анри (фр. Henri Dutilleux; 22 января 1916, Анже — 22 мая 2013, Париж) — французский композитор.

Учился y B. Галлуа, c 1933 — в Парижской консерватории y Ж. и Н. Галлонов, А. Бюссе, Ф. Гобера и М. Эмманюэля. Pимская премия (1938). B 1944–63 руководитель музыкального отдела Французского радио (позднее Pадио-Tелевидения). Преподаёт композицию в «Эколь нормаль».

Cочинения Дютийё отличаются прозрачностью фактуры, изяществом и отточенностью полифонического письма, красочностью гармонии. В некоторых произведениях Дютийё использует технику атональной музыки.

Cочинения:

балеты — Oтражения прекрасной эпохи (Reflets d’une belle epoque, 1948, Париж), Для послушных детей (Pour les enfants sages, 1952), Bолк (Le loup, 1953, Париж); для оркестра — 2 симфонии (1951, 1959), симфонические поэмы, Cарабанда (1941), 3 симфонические картины (1945), концерт для 2 оркестров, 5 метабол (1965); для инструментов с оркестром — концертная серенада (для фортепиано, 1952), Bесь далёкий мир (Tout un monde lointain, для виолончели, 1970); сонаты для фортепиано (1947), для гобоя; для голоса с оркестром — 3 сонета (для баритона, на стихи поэта-антифашиста Ж. Кассу, 1954); песни; музыка для драматического театра и кино.

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.