Норцов Пантелеймон Маркович (15 (28) III 1900, с. Песковщино, ныне Полтавской обл. — 15 XII 1993, Москва) — советский певец (лирический баритон). Народный артист РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии первой степени (1942).

В 1925 окончил Киевскую консерваторию по классу пения у В. А. Цветкова. Будучи студентом, дебютировал на сцене Киевского оперного театра. В 1925 был принят в Большой театр. В 1926–27 пел в оперных театрах Киева и Харькова; в 1927–54 солист Большого театра. Совершенствовал вокальное и сценическое мастерство в Оперной студии Большого театра под рук. К. С. Станиславского, выступал в спектаклях вместе с А. В. Неждановой и Л. В. Собиновым.

Артист обладает голосом большого диапазона, светлого тембра. Пение Норцова отличается тонкой музыкальностью, мягкой задушевностью. Норцов — один из лучших исполнителей партии Онегина на советской сцене (спел её свыше 600 раз).

Партии: Елецкий, Мазепа; Роберт («Иоланта»), Светлейший («Черевички» Чайковского; Сталинская премия, 1942), Мизгирь, Веденецкий гость, Жермон; ди Луна («Трубадур»), Фигаро; Невер («Гугеноты»), Дон Жуан, Эскамильо; Сильвио («Паяцы»), Аркадий («Тупейный художник» Шишова).

Выступал как камерный певец, основное место в его концертных программах занимала вокальная лирика русский композиторов. С 1951 преподаватель Музыкально-педагогического института им. Гнесиных; в 1962 доцент Московской консерватории (с 1973 года — профессор). Гастролировал за рубежом.

Литература: Пантелеймон Маркович Норцов, М., 1953 (буклет); Баранова Г., Норцов, в сб.: Труд актера, вып. 8, М., 1960; Степанова И., Служенье муз не терпит суеты, «СМ», 1970, No 6.

Г. И. Баранова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

«Нa последнем представлении «Пиковой дамы» в Экспериментальном театре в партии Елецкого выступил еще совсем молодой артист Норцов, который обещает развернуться в крупную сценическую силу. Он обладает превосходным голосом, большой музыкальностью, выгодной сценической внешностью и умением держаться на сцене...» «...В молодом артисте приятно сочетание большого таланта с очень большой долей сценической скромности и сдержанности. Видно, что он пытливо ищет верного воплощения сценических образов и в то же время не увлекается внешней эффектностью передачи...»

Таковы были отклики прессы на первые выступления Пантелеймона Марковича Норцова. Сильный, красивый баритон большого диапазона, обаятельно звучащий во всех регистрах, выразительная дикция и незаурядный артистический талант быстро выдвинули Пантелеймона Марковича в ряды лучших певцов Большого театра.

Он родился в 1900 году в селе Пасковщина Полтавской губернии, в небогатой крестьянской семье. Когда мальчику минуло девять лет, он приехал в Киев, где был принят в хор Калишевского. Так он начал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и помогать оставшейся в деревне семье. Хор Калишевского выступал в селах обычно только по субботам и воскресеньям, и поэтому у подростка было много свободного времени, которое он использовал для подготовки к экзаменам в среднюю школу.

В 1917 году он окончил Пятую вечернюю киевскую гимназию. Затем юноша вернулся в родную деревню, где часто выступал в самодеятельных хорах в качестве запевалы, с большим чувством исполняя украинские народные песни. Любопытно, что в молодости Норцов считал, что у него тенор, и только после первых частных уроков у профессора Киевской консерватории Цветкова убедился, что ему следует петь баритоновые партии. Поработав под руководством этого опытного педагога почти три года, Пантелеймон Маркович был принят в его класс в консерваторию.

Вскоре после этого его пригласили в труппу Киевского оперного театра и поручили спеть такие партии, как Валентин в «Фаусте», Шарплес в «Чио-Чио-Сан», Фредерик в «Лакме». 1925 год — знаменательная дата на творческом пути Пантелеймона Марковича. В этом году он окончил Киевскую консерваторию и впервые встретился с Константином Сергеевичем Станиславским.

Руководство консерватории показало прославленному мастеру сцены, приехавшему в Киев вместе с театром, носящим его имя, ряд оперных отрывков в исполнении студентов-выпускников. Среди них был и П. Норцов. Константин Сергеевич обратил на него внимание и предложил ему приехать в Москву, чтобы поступить в театр. Очутившись в Москве, Пантелеймон Маркович решил принять участие в пробе голосов, объявленной в это время Большим театром, и был зачислен в его труппу. Одновременно он начал заниматься в оперной студии театра под руководством режиссера А. Петровского, который много сделал для формирования творческого облика молодого певца, научив его работать над созданием углубленного сценического образа.

В первом сезоне на сцене Большого театра Пантелеймон Маркович спел только одну небольшую партию в «Садко» и готовил Елецкого в «Пиковой даме». Он продолжал заниматься в оперной студии при театре, где дирижером был выдающийся музыкант В. Сук, уделявший много времени и внимания работе с молодым певцом. Прославленный дирижер оказал огромное влияние на развитие дарования Норцова. В 1926—1927 годах Пантелеймон Маркович работал в Харьковском и Киевском оперных театрах уже в качестве ведущего солиста, исполнив много ответственных партий. В Киеве молодой артист впервые пел Онегина в спектакле, в котором его партнером в роли Ленского был Леонид Витальевич Собинов. Норцов очень волновался, но великий русский певец очень тепло и дружески отнесся к нему, а впоследствии хорошо отзывался о его голосе.

Начиная с сезона 1927/28 года Пантелеймон Маркович уже непрерывно поет на сцене Большого театра в Москве. Здесь он спел свыше 35 оперных партий, в том числе такие, как Онегин, Мазепа, Елецкий, Мизгирь в «Снегурочке», Веденецкий гость в «Садко», Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Жермон в «Травиате», Эскамильо в «Кармен», Фредерик в «Лакме», Фигаро в «Севильском цирюльнике».

П. Норцов умеет создавать правдивые, глубоко прочувствованные образы, которые находят горячий отклик в сердцах зрителей. С большим мастерством рисует он тяжелую душевную драму Онегина, глубокую психологическую выразительность вкладывает в образ Мазепы. Отлично удается певцу и сказочный Мизгирь в «Снегурочке» и множество ярких образов в операх западноевропейского репертуара. Здесь и полный благородства Жермон в «Травиате», и жизнерадостный Фигаро в «Севильском цирюльнике», и темпераментный Эскамильо в «Кармен».

Своим сценическим успехом Норцов обязан счастливому сочетанию обаятельного, широко и свободно льющегося голоса с мягкостью и задушевностью исполнения, стоящего всегда на большой художественной высоте.

От своих учителей воспринял он высокую музыкальную культуру исполнения, отличающуюся тонкостью трактовки каждой исполняемой партии, глубоким проникновением в музыкально-драматическую сущность создаваемого сценического образа. Его светлый, серебристый баритон отличается своеобразием звучания, позволяющим сразу же узнать голос Норцова. Проникновенно и весьма выразительно звучит у певца пианиссимо, и поэтому ему особенно удаются арии, требующие филигранной, ажурной отделки. Он всегда добивается равновесия между звуком и словом. Жесты его тщательно продуманы и чрезвычайно скупы. Все эти качества дают артисту возможность создавать глубоко индивидуализированные сценические образы.

Он — один из лучших Онегиных русской оперной сцены. Тонкий и чуткий певец наделяет своего Онегина чертами холодного и сдержанного аристократизма, как бы сковывающего чувства героя даже в минуты больших душевных переживаний. Надолго запоминается в его исполнении ариозо «Увы, сомненья нет» в третьем акте оперы. И одновременно он с большим темпераментом поет куплеты Эскамильо в «Кармен», наполненные страстью и южным солнцем. Но и здесь артист остается верным себе, обходясь без дешевых эффектов, которыми грешат иные певцы; в этих куплетах у них пение часто переходит в выкрики, сопровождаемые сентиментальными придыханиями.

Норцов широко известен как выдающийся камерный певец — тонкий и вдумчивый интерпретатор произведений русской и западноевропейской классики. В его репертуар входят песни и романсы Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Шумана, Шуберта, Листа.

С честью представлял певец советское искусство далеко за пределами нашей Родины. В 1934 году он участвовал в гастрольной поездке в Турцию, а после Великой Отечественной войны с большим успехом выступал в странах народной демократии (Болгария и Албания).

«Безграничную любовь к Советскому Союзу питает свободолюбивый албанский народ, — рассказывает Норцов. — Во всех городах и селениях, в которых мы побывали, народ выходил встречать нас с знаменами и огромными букетами цветов. Наши концертные выступления встречались восторженно. Народ, не попавший в концертный зал, стоял на улицах толпами у репродукторов. В некоторых городах нам приходилось выступать на открытых эстрадах и с балконов, чтобы дать возможность большему количеству зрителей прослушать наши концерты».

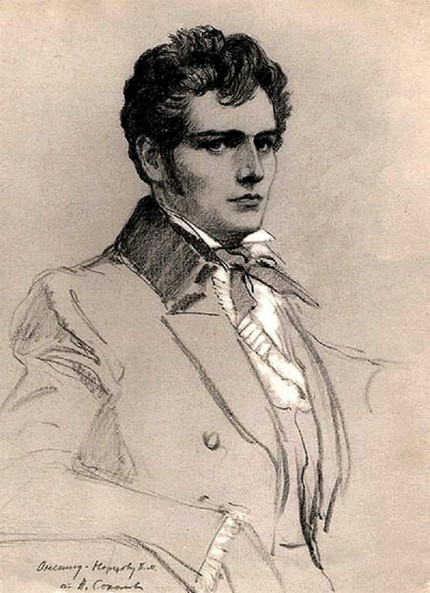

Иллюстрация: Норцов П.М. – «Евгений Онегин». Художник Н. Соколов