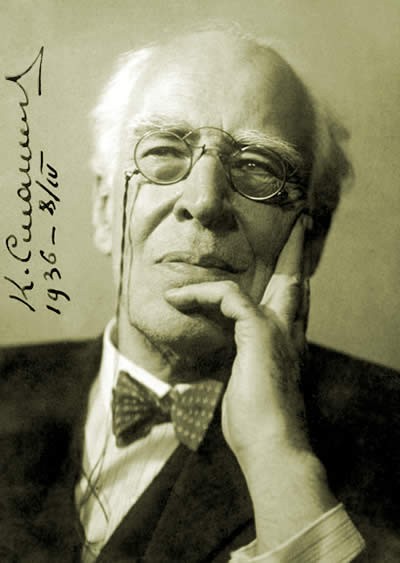

Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев) Константин Сергеевич (5 (17) I 1863, Москва — 7 VIII 1938, там же) — драматический актёр, режиссёр, педагог, теоретик театрального искусства. Народный артист СССР (1936).

В 1898 вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр (ныне МХАТ им. Горького). Родился в семье фабриканта С. В. Алексеева, принадлежавшего к кругу прогрессивных московских промышленников, любителей искусства. Образование получил преимущественно домашнее, многостороннее и весьма высокого уровня (общеобразовательные предметы, иностранные языки, музыка, танцы, спорт, различные ремёсла). В период 1875–81 учился вначале в гимназии, затем в Лазаревском институте восточных языков.

Новаторская деятельность Станиславского в области драматического искусства привела к коренной реформе русского театра. Станиславский заложил фундамент современной науки о драматическом театре. Значителен его вклад в область музыкального театра. Обращение к этому виду искусства обусловлено не только редчайшей музыкальностью Станиславского, его пристальным интересом к закономерностям построения музыкального произведения, «порядку» в музыке, но и целым рядом жизненных обстоятельств: в детстве серьёзные занятия музыкой и частые посещения Большого театра (до 50 спектаклей в сезон), в юности блестящие выступления в опереттах и водевилях в любительских спектаклях «Алексеевского кружка» (одним из его создателей был Станиславский), занятия пением у Ф. П. Комиссаржевского, подготовка к оперной карьере.

В 1885–88 один из директоров Московского отделения РМО, постоянно общался с другими членами дирекции, устраивал концерты РМО. Был тесно связан с многими представителями музыкального искусства и дружен с Ф. И. Шаляпиным, С. В. Рахманиновым, С. А. Кусевицким и др. В 1897–98 впервые выступил как оперный режиссёр, поставив со студентами консерватории несколько отрывков из опер. В годы 1-й мировой войны 1914–18 занимался с группой солистов Большого театра.

В 1919 Станиславский организовал при Большом театре Оперную студию; среди первых учеников — солисты Большого театра К. Е. Антарова, В. В. Барсова, А. В. Богданович, К. Г. Держинская, Б. М. Евлахов, С. И. Мигай, В. М. Политковский, В. И. Садовников, Е. А. Степанова. В 1926 студия получила название Оперная студия-театр им. К. С. Станиславского, с 1928 — Оперный театр им. К. С. Станиславского.

Здесь Станиславский до конца жизни разрабатывал и утверждал новое реалистическое оперное искусство, проводя огромную работу с молодыми певцами. Как в драме, так и в опере он стремился раскрыть в сценической театральной форме «жизнь человеческого духа». Психологическая и действенная разработка оперного спектакля, при которой Станиславский всегда исходил из содержания партитуры, неизменно приводила певца-актёра его школы к углублению и обогащению вокального мастерства, являющегося, по словам Станиславского, одним из главных эстетических средств раскрытия в оперном искусстве человеческих характеров.

Репертуар театра Станиславский строил таким образом, чтобы дать возможность актёрам проявить себя в различных оперных жанрах. В 1935–38 Станиславский руководил Оперно-драматической студией, созданной им для изысканий новых возможностей актёрской техники. Сценическое решение спектакля Станиславского всецело подчинял музыке и никогда не искал новой формы ради самой формы.

Станиславский осуществил постановки в Оперном театре его имени опер: «Вера Шелога» Римского-Корсакова (1921), «Евгений Онегин» (1922), «Вертер» (1922); «Тайный брак» Чимарозы (1925), «Царская невеста» (1926), «Богема» (1927), «Майская ночь» (1928), «Борис Годунов» (1929, в первоначальной редакции), «Пиковая дама» (1930), «Золотой петушок» (1932), «Севильский цирюльник» (1933), «Кармен» (1935); «Дон Паскуале» Доницетти (1936); «Риголетто» Верди и «Дарвазское ущелье» советского композитора Л. Б. Степанова, подготовленные Станиславским в 1937–38, были поставлены в 1939 («Риголетто» — В. Э. Мейерхольдом и П. И. Румянцевым, «Дарвазское ущелье» — И. М. Тумановым и М. Л. Мельтцер).

Реформаторская деятельность Станиславского, последовательно воплотившего принципы сценического реализма в опере, оказала большое влияние на развитие современного оперного театра.

Сочинения: Собр. соч., т. 1–8, М., 1954–61.

Литература: Антарова К. Е., Беседы с К. С. Станиславским в студии Большого театра в 1918–22 гг., М.-Л., 1939, М., 1952; Румянцев П. И., Система К. С. Станиславского в оперном театре, Ежегодник МХАТ. 1947, М.-Л., 1949; его же, Работа Станиславского над оперой «Риголетто», М., 1955; его же, Станиславский и опера, М., 1969; Кристи Г. В., Работа Станиславского в оперном театре, М., 1952; Письмо В. Фельзенштейна. (Труппе Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), «СМ», 1965, No 2; Виноградская И. Н., Летопись жизни и творчества К. С. Станиславского, т. 1–4, М., 1971–76; Кристи Г. В., Соболевская О. С. (сост.), Станиславский — реформатор оперного искусства, М., 1977.

О. С. Соболевская

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.