Бларамберг Павел Иванович (14 (26) IX 1841, Оренбург — 15 (28) III 1907, Ницца) — русский композитор, публицист.

Учился игре на фортепиано у М. А. Балакирева (1859), оказавшего решающее влияние на творчество Бларамберга. Брал уроки гармонии у А. А. Герке. Окончил петербургский Александровский лицей (1860). Служил в Морском министерстве, статистическом отделении Русского географического общества. Был активным общественным деятелем: преподавал в воскресных школах, участвовал в организации народных читален.

С 1876 жил в Москве, заведовал отделом иностранной политики в газете «Русские ведомости». В 1883–98 преподаватель, затем профессор (музыкально-теоретические предметы) Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. Среди его учеников — В. С. Калинников.

Для творчества Бларамберга характерно стремление к напевности, простоте. Наибольшей известностью пользовались его музыкально-сценические произведения, отличающиеся бережным отношением к литературному первоисточнику.

Сочинения:

оперы — Мария Бургундская (по драме «Мария Тюдор» Гюго, 1878, пост. 1888, Большой театр, Москва), Скоморох (по комедии «Комик XVIII столетия» А. Н. Островского, 1881, пост. 1908, Новый театр, Москва), Тушинцы (по А. Н. Островскому, 1895, Большой театр, Москва), Девица-русалка (по А. Мицкевичу — Л. А. Мею, 1888, силами учеников Муз.-драм. уч-ща, Малый театр, Москва), Волна (по мотивам поэмы «Дон-Жуан» Байрона, 1893); музыка к драме Воевода А. Н. Островского (1865); музыкальные картины Демон (на текст М. Ю. Лермонтова, 1869); для оркестра — симфоническая поэма Умирающий гладиатор (1882), симфония h-moll (1886); романсы; хоры a cappella; хоровые переложения — 12 русских песен из сб. Ю. Мельгунова (СПБ, 1888) и др.

Литературные сочинения: Цензура в музыке. (Из личных воспоминаний), в сб.: В защиту слова, I, СПБ, 1905, 1906; Русская народная песня и её влияние на музыку, «Муз. труженик», 1909, No 5, 6.

Литература: Серова В., Павел Иванович Бларамберг (Биографический очерк), «РМГ», 1894, No 10; её же, Чета Бларамбергов, «Муз. современник», 1915, No 1; Щетинин Б. A., Идеалист-шестидесятник. (Памяти П. И. Бларамберга), «Ист. вестник», 1907, (No 6); P. (индейзен) Ник., П. И. Бларамберг (некролог), «РМГ», 1907, No 12; Энгель Ю., П. И. Бларамберг, «Известия СПб. об-ва муз. собраний», 1908, вып. 3–4.

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Долгие годы одной из бед отечественной музыкальной культуры был дилетантизм. Многие таланты в таких условиях не могли в полной мере реализовать свой творческий потенциал. В этом отношении показательна судьба Павла Ивановича Бларамберга.

Вот канва его биографии. Учился он в знаменитом Александровском лицее, том самом, который в нашем представлении навсегда связан с именем Пушкина. Лицейская пора окончилась в 1860 году. Теперь предстояло определить свое жизненное призвание. Как писал в своем фундаментальном труде «Биографии композиторов с IV — XX век» крупный русский музыкант А. Ильинский, «эпоха шестидесятых годов, полная жизнерадостного чувства и чаяний светлого, лучшего будущего глубоко захватила Бларамберга. Она совпала с расцветом его молодости (он был 19-летним юношей, когда вышел из лицея), воспитала его таким, каким он остался всю свою жизнь — убежденным шестидесятником. Она же и раздвоила его, заставляя в течение всей его жизни переходить от музыки к общественной деятельности и от публицистики и научных работ опять к музыке».

Убежденный шестидесятник. Точно сказано. Бларамберг с молодых лет и неизменно стремился найти место, где он мог бы с наибольшей пользой применить свою энергию, свои знания. Он хотел в это переломное время приносить соотечественникам конкретную, ощутимую помощь, способствовать общественному прогрессу: служба в Центральном статистическом комитете Министерства внутренних дел, публикации в «Записках» Русского географического общества, преподавание в воскресных школах, организация бесплатных народных читален. В 1869 году он участвовал в однодневной переписи населения столицы, а позднее сыграл важную роль в укреплении авторитета либеральной газеты «Русские ведомости», будучи заведующим отделом иностранной политики. И по прошествии многих лет Павел Иванович не изменял себе. Характерно, что в 1905 году он оказался одним из авторов сборника «В защиту слова», написал статью «Цензура в музыке».

Теперь несколько слов о Бларамберге-музыканте. Систематического профессионального образования он не получил. Овладев, пусть не блестяще, игрой на фортепиано, юный энтузиаст смело осуществлял дерзкие творческие замыслы. Организовав в лицее струнный оркестр, Бларамберг взял на себя обязанности его дирижера, а в программы выступлений наряду с классикой включал и собственные опусы, в том числе фрагменты из оперы «Ундина».

Такое обнадеживающее начало заставило молодого композитора позаботиться о пополнении своих знаний: уроки фортепианной игры у М. Балакирева и по гармонии — у А. Герке. Ну, а в основном дело ограничилось самообразованием — изучение партитур старых итальянцев, курса контрапункта и фуги Керубини, произведений Баха, Генделя, Бетховена. Особое влияние на его композиторское формирование оказала эстетика «Могучей кучки».

Словом, к семидесятым годам он почувствовал уверенность в своих силах и приступил к созданию крупных сочинений. Живя в Брюсселе, Бларамберг написал кантату на основе лермонтовского «Демона», а также значительную часть оперы «Мария Тюдор». В 1888 году эту оперу включил в свой репертуар Большой театр — по требованию — цензуры она шла под названием «Мария Бургундская» (такой поворот событий и дал композитору материал для статьи 1905 года, о которой уже шла речь).

Бларамберг пробовал свои силы в симфоническом жанре — Симфония, поэма «Умирающий гладиатор», писал романсы, хоры, но все же именно музыкальный театр привлекал основное внимание композитора. На московских сценах шли его оперы на сюжеты А. Н. Островского — «Скоморох» и «Тушинцы», силами учеников Музыкально-драматического училища была поставлена опера «Девица-русалка», байроновский «Дон Жуан» лег в основу оперы «Волна».

Бларамберг начинал как дилетант и до конца жизни не решился безраздельно посвятить себя музыке. Тем не менее огромная работоспособность позволила ему не только зарекомендовать себя способным композитором, но и начать педагогическую деятельность в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. Здесь в 1883–1898 годах он преподавал теорию музыки, и среди его учеников был Василий Калинников. Все это и дает основание вписать имя Павла Ивановича Бларамберга (пусть скромным шрифтом) в историю русской музыкальной культуры.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.

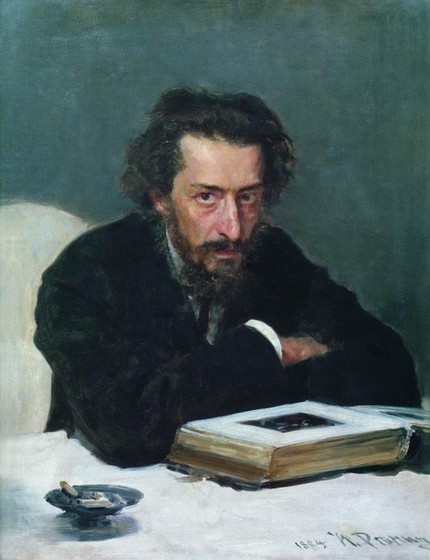

Иллюстрация: Бларамберг. Портрет кисти И. Е. Репина. 1884