Балет «Спартак» в постановке Григоровича, удостоенный Ленинской премии, стал настоящим событием в жизни нашей хореографии.

Принимаясь за работу над этим спектаклем, балетмейстер шел па большой творческий риск и испытание. Москве были известны уже две хореографические редакции этого балета — И. Моисеева и Л. Якобсона. Но Григорович пошел па этот риск и одержал большую и бесспорную победу. Он решил его по-своему, неожиданно и самобытно. И решение это проистекает не из «духа противоречия», не из желания во что бы то ни стало опровергнуть своих предшественников. Замысел Григоровича абсолютно органичен. Его редкая цельность создается непреложной внутренней убежденностью художника.

Спектакль захватывает своей железной логикой, и в самой этой логической четкости композиции, в точной последовательности разворота событий, в глубоко продуманном чередовании образных сопоставлений скрыт секрет его огромного эмоционального воздействия. Каждое звено спектакля кажется необходимым в цепи пламенных, неопровержимых «доказательств» единой, нервущейся, нигде не уходящей в сторону мысли.

Новую жизнь получила в спектакле полыхающая темпераментом, горящая ярчайшими красками музыка «Спартака». Б. Асафьев писал о рубенсовской пышности, о буйной роскоши мелодий композитора Арама Хачатуряна. Все это есть и в партитуре «Спартака», великолепно исполненной оркестром Большого театра.

Грандиозный размах темперамента и суровый рационализм спектакля поднимают его до высокой трагедии, придают всему происходящему на сцене философскую масштабность.

В основе воздействия спектакля — стройность его «архитектуры», соразмерность всех пропорций драматургического «здания». Этот, как сказано в программе, «балет в 3-х действиях, 12-ти картинах, 9-ти монологах» может служить образцом хореографической драматургии, строгой обоснованности композиционного решения.

В спектакле нет и тени помпезности, его танцевальная и эмоциональная щедрость соединена с лаконизмом композиционного замысла, безоговорочно отсекающим все побочные линии, персонажи и эпизоды.

«Спартак» в постановке Григоровича — спектакль могучих противопоставлений, потрясающих драматических контрастов. Римский полководец Красс и вождь восставших рабов Спартак, коварная куртизанка Эгина и чистая, любящая Фригия — все это образы крупные, цельные, смело обобщенные. В их непрерывной борьбе и столкновениях, в чередовании и переплетении их пластических тем и лейтмотивов все время бьется живой и напряженный пульс сценического действия. Точно так же борются, противостоят друг другу, ярко контрастируют стихии массовых танцев — тяжелый, маршеобразный ход римских легионеров и стремительные, бунтующие пробеги восставших; скорбные, словно стонущие танцы рабов и вакхические, разнузданные пляски мимов и куртизанок.

Поражает многоплановость спектакля, естественное сочетание многих хореографических пластов — грандиозность танцевальных сражений и битв сочетается с утонченным лиризмом любовных дуэтов, бешеный темперамент вакхических оргий с углубленным психологизмом пластических монологов героев.

Введение этих девяти монологов представляется важным и принципиальным моментом для решения спектакля. В этом эпическом, героическом балете нет плакатной прямолинейности, однозначности. И вождь восставших и предводитель насильников показаны не только в целеустремленности борьбы, ярости схваток, в патетике призывов и властных приказов, но и в моменты глубочайших раздумий, тяжелейших потрясений, когда человек как бы стремится заглянуть в лицо своей судьбе, постигнуть смысл происходящего. Действующий и мыслящий человек, его духовные взлеты и падения, его воля и сомнения — одна из важнейших тем балета. Это смелое соединение патетики и психологизма создает острую современность спектакля.

Его современность и в том глубинном «втором плане» действия, который ощущаешь ясно и ярко.

Захватив Красса в его дворце, Спартак останавливает занесенные над ним карающие мечи гладиаторов и предлагает ему равный поединок. А победив в этом поединке, презрительным и гневным жестом отпускает Красса.

Это замечательная находка Григоровича. Балетмейстер выдвигает на первый план моральное торжество Спартака. Победив, он не убивает, не мстит; он пощадил врага, он даже не смотрит ему вслед, не желая насладиться зрелищем его унижения. И, наоборот, увидев окруженного римскими воинами, израненного Спартака, Красс приказывает пронзить его копьями, словно десятками отравленных, жестоких и подлых жал. Торжество Спартака — пощада, торжество Красса — убийство.

В поражении Спартака видишь его духовную победу, недаром он и погибает поднятый, воздетый на пиках, вознесенный над полчищами врагов. А в торжестве победителей есть гибельная и тупая маниакальность; последние яростные вспышки Красса, исступленно и торжествующе топчущего землю, кажутся судорожными, конвульсивными. Он уходит, подняв перед собой легионного орла, не сводя с него глаз, уходит, как слепой, как обреченный. Мерно, торжественно, тупо он шагает в бесславие, в моральное небытие.

Полно глубокого смысла и то, как разрабатывает балетмейстер линию взаимоотношений Спартака с Фригией и Красса с Эгиной. Дуэты Спартака и Фригии исполнены замечательной красоты, это пластические образы нежных и скорбных любовных излияний, взаимного преклонения, тревожных и трепетно заботливых ласк, образы совершенного слияния двух прекрасных человеческих душ, единых и в страстном томлении, и в горе, и в радости, и в бесконечной, почти молитвенной благодарности друг другу.

Эгина и Красс только один раз остаются наедине. Это сцена, когда куртизанка разжигает ненависть опозоренного полководца, вдохновляет его на месть. Здесь им не до любви, их объединяет только одна страсть — воспаленное и уязвленное честолюбие, жажда власти и страх потерять ее.

Во всех других случаях они танцуют «на людях». Их соединяет оргиастическое исступление на пиру у Красса и надменное упоение, опьяняющее высокомерие в сцене торжества Красса, когда патриции славят полководца, словно совершая обряды обожествления. В этой сцене Красс и Эгина танцуют большое адажио. Но это не дуэт любящих, нет, это, скорее, парадный выход, надменная демонстрация самого великолепного мужчины и самой блистательной женщины Рима. В виртуозности сложных поддержек есть холодная хвастливость, Эгина и Красс как бы «подают» друг друга, показывают себя во всем блеске, утверждают свое право на преклонение. Здесь нет «разговора» двух сердец, ни тени нежности. Чтобы любить друг друга, этим пресыщенным, опустошенным душам нужно опьянение вином, властью, кровью рабов.

В образах Эгины и особенно Красса раскрыта жестокая жадность, страшная ненасытность опустошенности. Ставшая страстью жажда власти почти неутолима, она омерзительна и трагична в этой неутолимости, это бездна, которую ничто не может заполнить- ни горы трупов, ни потоки крови, ни знаки божественных отличий.

«Спартак» представляется мне вершиной советской хореографии в области создания героического балета. Этот спектакль — торжество, триумф, пиршество героического мужского танца.

В «Спартаке» множество воинственных танцев — танцуют воины Красса, танцуют восставшие гладиаторы и присоединившиеся к ним пастухи. И в каждом танце — четкая образность, ясность характеристик. Тяжелая, мерная поступь, топчущие, горделивые шаги римских воинов не похожи на стремительные, словно внезапно вспыхивающие в воздухе взлеты и кружения восставших, а дикие, вольные пляски, причудливые прыжки пастухов вносят в масштабную картину восстания ноты народного ликования, терпкой радости людей, жадно дышащих воздухом свободы.

Закованные в латы римляне движутся неотвратимо и мрачно — это бездушная, безликая человеческая масса, подчиненная властному приказу военачальника.

А в танцах сподвижников Спартака живут естественные свободолюбивые человеческие порывы, только объединенные и направленные волей добровольно избранного вождя.

В этом смысле очень показательны начало и финал первого акта.

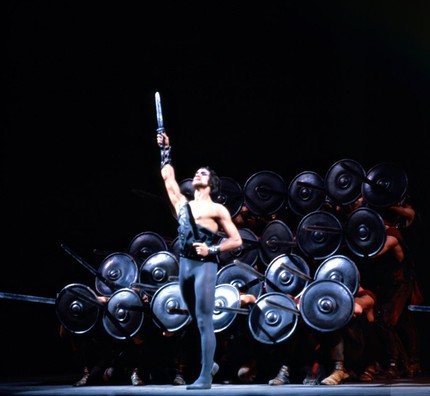

В начале спектакля в центре высвечивается фигура Красса, окруженная страшным ореолом, грозным нимбом щитов, мечей, знамен и стягов. Лиц воинов не видно, только железо щитов и доспехов — железное чудовище, стальная машина империи. И постепенно эта смертоносная пирамида, это собранное в единый кулак полчище словно оживает, опускаются щиты, отделяются ряды воинов и начинается их устрашающее, полное непреклонной угрозы маршеобразное шествие. И наоборот, в финале акта свободные, полетные танцы восставших гладиаторов, эти перекрестные, ошеломляющие вихри неудержимых пробегов и взлетов, заканчиваются тем, что воодушевленные гневным порывом люди становятся рядом, плечом к плечу, вплотную друг к другу и образуют стену противостояния, маленький островок мужества в безбрежном море человеческой борьбы, страстей и страданий.

Надо сказать об особой выразительной силе пластических мизансцен Григоровича в этом спектакле. Я уже упоминал о потрясающей сцене гибели Спартака. Столь же выразительна и картина его оплакивания, напоминающая скорбную пьету, снятие с креста, и, наконец, последний пластический аккорд — тянущиеся к телу героя руки, словно возносящие его ввысь, как вечную надежду людей.

Можно сказать: это решение не связано с античностью, оно навеяно образами более позднего искусства. Но в этом есть определенная мысль, постановщик как бы перебрасывает образные «мосты» в перспективу времен и веков, он говорит о вечной, длящейся и по сей день борьбе человечества, о его вечных победах и трагедиях, о вечном стремлении к освобождению.

Ведь и шествие римских легионеров в этом спектакле в чем-то ассоциируется со «строевым шагом» фашистских орд, а танцы во дворце Красса в какие-то моменты напоминают странное, томное и церемонное «древнеримское» танго.

В сценах оргий, пиров, вакханалий своеобразно проходит мотив насилия, унижения, поругания. Достаточно вспомнить распростертые на полу тела женщин и словно топчущие их, жестокие в своем бесстыдстве пляски мужчин.

Спектакль захватывает этой своей свободной и смелой, хотя и абсолютно ненавязчивой, ассоциативностью. Именно поэтому в нем все близко, понятно, все волнует сегодняшнего зрителя. Сила этого балета не в исторической скрупулезной достоверности, а в нравственном пафосе идей.

В спектакле нет сцен на рынке рабов, в цирке, нет иллюстраций быта Древнего Рима.

Обычно эти сцены невольно превращаются в своеобразный балетный дивертисмент — одна за другой танцуют на рынке дрожащие невольницы, демонстрируя будущим властелинам свою изощренность в любви и плясках; одна за другой дерутся пары гладиаторов на залитой солнцем огромной арене цирка. Григорович вместо рынка рабов создает почти символическую сцену разлучения любящих, попрания самого священного человеческого чувства — чувства любви. Свистят в воздухе бичи надсмотрщиков, в ужасе приникают друг к другу сломленные отчаянием фигуры мужчин и женщин, тянутся к любимым руки и, не дотянувшись, бессильно и обреченно падают вдоль тела.

Из всех самых эффектных вариантов гладиаторских битв Григорович выбирает только один-единственный, но самый страшный и тоже почти символический. На пиру у Красса дерутся два гладиатора в безглазых шлемах, они наносят удары вслепую, не зная, кого им суждено убить на потеху господам — может быть, сына, брата или друга.

Очень выразительно «обыгрывает» или, вернее, «отанцовывает» Григорович сценический аксессуар, как бы используя все средства, чтобы подчеркнуть образный смысл танца.

Первый монолог Спартак танцует со скованными цепью руками, он хлещет ею воздух и землю, размахивает ею над головой, словно пращой, силясь разорвать ее, раскидывает могучие руки, захлестывает ею шею, как бы стремясь в отчаянии задушить себя этой железной петлей.

Потом он танцует с врученным ему красным плащом вождя, предводителя восставших. Грубая алая ткань кажется то тогой военачальника, то стягом. Поднимая ее над головой или накидывая на плечи, он словно размышляет о своем высоком долге, о новом своем призвании.

Легионный орел в руках у Красса становится как бы символом его власти и одержимости. Он разрубает им воздух, показывает путь воинам, воздевает вверх, часто танцует, не отрывая от него фанатически горящих глаз, подносит к лицу, словно целуя, как целовали крест рыцари-крестоносцы. Это знак устрашения и благоговения, знак высшей власти, и, кажется, никакая сила в мире не может разжать его пальцы, вцепившиеся в этот увенчанный орлом жезл.

В изысканно-циничном танце Эгины палка с виноградной гроздью становится почти непристойным символом, который она обыгрывает насмешливо и акробатически изощренно.

В каждой детали, в каждой позе и мизансцене видно неразрывное слияние, соединение хореографии и режиссуры. Хореографическая структура балета в основе своей классична. Точно найденные и строго отобранные детали и штрихи придают ей образность, особую характерность.

Обе партии основных героев балета — Спартака и Красса — изобилуют труднейшими прыжками, но характер их абсолютно различен. Прыжки Спартака свободны, они кажутся неиссякаемым и вдохновенным полетом, его приземления, остановки словно таят в себе возможность нового взлета, он отталкивается от земли легко и мягко.

Красе поднимается в воздух резким рывком, летит и падает на землю камнем. «Приземлившись», он словно врастает в землю, останавливается неподвижно и монументально, застывая, как бронзовое изваяние. Все его повороты и ракурсы резки, отрывисты, императивны.

Конечно, в некоторых позах, поворотах, положениях рук есть нечто идущее от образов римской скульптуры. Это особенно заметно в танцах патрициев и патрицианок. Кажется, что каждая фигура стоит как бы на невидимом пьедестале, который неспешно поворачивается, давая рассмотреть ее со всех сторон. Стройные «аллеи» оживших мраморных статуй, величественный пантеон земных богов. Впечатлению помогают удивительные костюмы Вирсаладзе, выдержанные здесь в серовато-серебряных тонах, создающих ощущение какого-то строгого «мраморного» великолепия.

Как всегда, замечательный художник предложил в костюмах свою, тонко продуманную «симфоническую» разработку сочетаний и оттенков цвета. Безупречный вкус, строгость и цельность спектакля во многом идут от таланта Вирсаладзе. Ни одной уступки банальности, привычным трафаретам, внешней эффектности.

Как в «Легенде о любви» Григорович и Вирсаладзе избежали всяких штампов балетного востока, так и в «Спартаке» нет никакой балетной стилизации античности, ничего от приемов дунканизма, никаких пластических и живописных имитаций античной скульптуры или барельефа. Все смело и последовательно переведено в план образных хореографических обобщений. В оформлении нет никаких банальных атрибутов — непременного синего неба, белого мрамора, сусального золота. Строго выдержан суровый колорит, скорбный сумрак трагедии.

Затянутое грозовыми тучами темное небо, арки из старого серого камня, руины, хранящие память веков. Руины и оживающая в них повесть о борениях человеческого духа, о том, что всегда будет кипеть в крови людей, обагряющей безмолвные камни городских площадей, суровых свидетелей восстаний, празднеств и революций. Над сценой, словно траурный полог, раскинут полупрозрачный черный велум. Он опускается, и на его фоне идут монологи героев, за ним постепенно высвечивается следующая картина.

Как всегда у Вирсаладзе — непрерывность действия, смены картин и цельность общего образа спектакля. В «Каменном цветке» — это малахитовая шкатулка, в «Легенде о любви» — старинная книга, в «Спартаке» — величавые руины Рима.

Масштабность замысла балета поддержана поистине замечательным исполнением.

Нельзя не поражаться той увлеченности, с какой танцуют буквально все исполнители, той танцевальной энергии, которой наполнен этот спектакль. Неиссякаемыми, неистощимыми кажутся дыхание актеров, их силы, их темперамент, их техника, наконец. Вот, вроде бы, уже предел, высшая точка, кульминация, но нет, за этим следует новый взлет, новый взрыв, и даже в твоем восприятии открывается как бы «второе дыхание».

Первые исполнители балета (В. Васильев, М. Лавровский, М. Лиепа, Б. Акимов, Е. Максимова, Н. Бессмертнова, Н. Тимофеева, С. Адырхаева) являются во многом и его создателями. Это большое счастье — участвовать в рождении нового талантливого спектакля, вместе с балетмейстером создавать новые хореографические образы. Оно выпало на долю «великолепной восьмерки», первых исполнителей «Спартака», и они во всех отношениях оказались достойными этого творческого счастья.

Они во главе с Юрием Григоровичем создали хореографическую фреску, воспевающую бессмертную красоту восставшего, бунтующего, жаждущего свободы человеческого духа.

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

• Мастера большого балета: Григорович