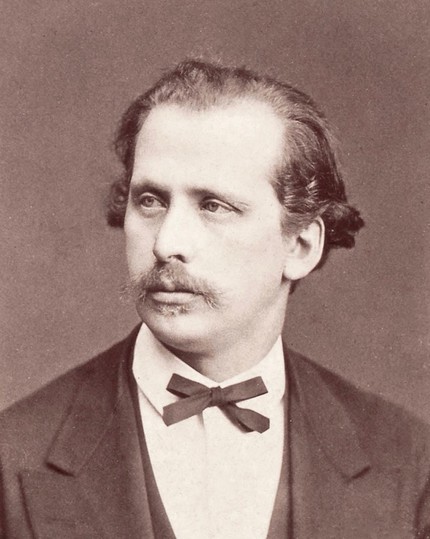

Рубинштейн Николай Григорьевич (2 (14) VI 1835, Москва — 11 (23) III 1881, Париж, похоронен в Москве) — русский пианист, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Брат А. Г. Рубинштейна.

С 4 лет обучался игре на фортепиано под руководством матери. В 1844-46 с матерью и братом жил в Берлине, где брал уроки у Т. Куллака (фортепиано) и З. Дена (гармония, полифония, музыкальные формы). По возвращении в Москву занимался у А. И. Виллуана, в сопровождении которого совершил первое концертное турне (1846-47). В начале 50-х гг. поступил на юридический факультет Московского университета (окончил в 1855). В 1858 возобновил концертную деятельность (Москва, Лондон). В 1859 выступил инициатором открытия Московского отделения РМО, с 1860 до конца жизни его председатель и дирижёр симфонических концертов. Организованные им при РМО Музыкальные классы были преобразованы в 1866 в Московскую консерваторию (до 1881 её профессор и директор).

Рубинштейн — один из виднейших пианистов своего времени. Однако его исполнительское искусство было мало известно за пределами России (одно из исключений — триумфальные выступления на концертах Всемирной выставки, Париж, 1878, где он исполнил 1-й концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского). Большей частью концертировал в Москве. Его репертуар носил просветительский характер, поражал широтой: концерты для фортепиано с оркестром И. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна; сочинения для фортепиано Бетховена и др. композиторов-классиков и в особенности романтиков — Р. Шумана, Шопена, Листа (последний считал Рубинштейна лучшим исполнителем своей «Пляски смерти» и посвятил ему «Фантазию на темы „Афинских развалин“»).

Пропагандист русской музыки, Рубинштейн неоднократно исполнял посвященные ему фортепианную фантазию «Исламей» Балакирева и др. пьесы русских композиторов. Исключительна роль Рубинштейна как интерпретатора фортепианной музыки Чайковского (первый исполнитель многих его сочинений), который посвятил Рубинштейну 2-й концерт для фортепиано с оркестром, «Русское скерцо», романс «Так что же!...», написал на смерть Рубинштейна фортепианное трио «Памяти великого художника».

Игра Рубинштейна отличалась размахом, техническим совершенством, гармоничным сочетанием эмоционального и рационального, стилистической законченностью, чувством меры. В ней не было той стихийности, которую отмечали в игре А. Г. Рубинштейна. Рубинштейн выступал также в камерных ансамблях с Ф. Лаубом, Л. С. Ауэром и др.

Интенсивной была деятельность Рубинштейна-дирижёра. Под его управлением прошли свыше 250 концертов РМО в Москве, ряд концертов в Петербурге и др. городах. В Москве под управлением Рубинштейна прозвучали крупные ораториальные и симфонические произведения: кантаты, месса И. С. Баха, отрывки из ораторий Г. Ф. Генделя, симфонии, оперные увертюры и Реквием В. А. Моцарта, симфонические увертюры, фортепианные и скрипичный концерты (с оркестром) Бетховена, все симфонии и большинство крупных сочинений Ф. Мендельсона, Шумана, Листа, увертюры и отрывки из опер Р. Вагнера.

Рубинштейн оказал воздействие на формирование отечественной исполнительской школы. Он постоянно включал в свои программы сочинения русских композиторов — М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. Г. Рубинштейна, Балакирева, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Под управлением Рубинштейна впервые были исполнены многие произведения Чайковского: 1-4-я симфонии (1-я посвящена Рубинштейну), 1-я сюита, симфоническая поэма «Фатум», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», симфоническая фантазия «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио», музыка к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка» и др.

Он был также музыкальным руководителем и дирижёром оперных спектаклей Московской консерватории, в т. ч. осуществил первую постановку оперы «Евгений Онегин» (1879). Рубинштейна-дирижёра отличали огромная воля, умение быстро разучивать с оркестром новые произведения, точность и пластичность жеста.

Как педагог Рубинштейн воспитывал не только виртуозов, но и широкообразованных музыкантов. Он был автором учебной программы, в соответствии с которой в течение многих лет велось преподавание в фортепианных классах Московской консерватории. Основу его педагогики составляло глубокое изучение музыкального текста, постижение образного строя произведения и выраженных в нём историко-стилистических закономерностей путём анализа элементов музыкального языка. Большое место отводилось личному показу. Среди учеников Рубинштейна — С. И. Танеев, А. И. Зилоти, Э. Зауэр, Н. Н. Калиновская, Ф. Фриденталь, Р. В. Геника, Н. А. Муромцева, А. Ю. Зограф (Дулова) и др. Танеев посвятил памяти учителя кантату «Иоанн Дамаскин».

Музыкально-общественную деятельность Рубинштейна, связанную с общественным подъёмом 50-60-х гг., отличала демократическая, просветительская направленность. Стремясь сделать музыку доступной для широких кругов слушателей, он организовал т. н. народные концерты. Как директор Московской консерватории Рубинштейн добивался высокого профессионализма педагогов и учащихся, превращения консерватории в подлинно высшее учебное заведение, коллективности руководства (придавал большое значение художественному совету), воспитания разносторонне образованных музыкантов (внимание к музыкально-теоретическим дисциплинам).

Заботясь о создании отечественных музыкально-педагогических кадров, привлёк к преподаванию, наряду с Лаубом, Б. Косманом, Дж. Гальвани и др., Чайковского, Г. А. Лароша, Н. Д. Кашкина, А. И. Дюбюка, Н. С. Зверева, A. Д. Александрову-Кочетову, Д. В. Разумовского, Танеева. Рубинштейн руководил также музыкальными отделами Политехнической (1872) и Всероссийской (1881) выставок. Много выступал в благотворительных концертах, в 1877-78 совершил турне по городам России в пользу Красного Креста.

Рубинштейн — автор фортепианных пьес (написанных в молодости), в т. ч. мазурки, болеро, тарантеллы, полонеза и др. (изд. Юргенсоном), оркестровой увертюры, музыки к пьесе B. П. Бегичева и А. Н. Каншина «Кошка и мышка» (оркестровые и хоровые номера, 1861, Малый театр, Москва). Был редактором русского издания Полного собрания сочинений для фортепиано Мендельсона. Впервые в России осуществил издание избранных романсов (песен) Шуберта и Шумана (1862).

Обладая высоким чувством долга, отзывчивостью, бескорыстием, он пользовался в Москве огромной популярностью. Ежегодно в течение многих лет в Московской консерватории и РМО проводились концерты памяти Рубинштейна. В 1900-е гг. существовал «Рубинштейновский кружок».

Литература: Б. (Бородин, А, П.). Концерты Русского музыкального общества (4-й, 5-й, 6-й), «СПб. ведомости», 1869, 8 февраля, то же, в его кн.: Музыкально-критические статьи, М.-Л., 1951, с. 35–38; Б. Л. (Чайковский П. И.), Второе симфоническое собрание, «Русские ведомости», 1872, 18 ноября; его же, Вторая неделя концертного сезона, там же, 1873, 18 марта; его же, Первая неделя концертного сезона, там же, 1874, 1 марта; его же, Первая неделя концертного сезона, там же, 1875, 12 марта; его же, Третья неделя концертного сезона, там же, 1875, 25 марта; см. также в кн.: Чайковский П. И., Музыкальные фельетоны и заметки, М., 1898, то же, в его кн.: Поли. собр. соч., т. II, М., 1953; Кюи Ц. A., H. Г. Рубинштейн. (Некролог), «Голос», 1881, 15 марта, то же, в его кн.; Избранные статьи, Л., 1952, с. 283–86; Ларош Г. A., H. Г. Рубинштейн, «Голос», 1881, 8 июня, то же, в кн.: Воспоминания о Московской консерватории, (сост. Е. Н. Алексеева, Г. А. Прибегина), М., 1966; Кашкин Н. Д., Первое двадцатипятилетие Московской консерватории. Исторический очерк, М., 1891; его же, Воспоминания о Н. Г. Рубинштейне, «Русское обозрение», 1897, т. 47, сентябрь, 1898, т. 49, январь; его же, Н. Г. Рубинштейн и его роль в музыкальном развитии Москвы. (Музыкально-исторические очерки), «Московские ведомости», 1898, 15 ноября, 9 дек.; его же, Воспоминания о Н. Г. Рубинштейне, «Московские ведомости», 1899, 22 янв., 12 февр., 18 и 23 июня, 20 июля, 6, 18 и 25 авг., 1 окт., 1900, 6 июня, 26 июля, 16 авг., то же, в кн.: Воспоминания о Московской консерватории, М., 1966; его же, Две музыкальные памятки: Н. Г. Рубинштейн и М. П. Мусоргский, «Русская мысль», 1906, кн. 4; его же, Московское отделение императорского Русского музыкального общества. Очерк деятельности за пятидесятилетие. 1860—1910 гг., М., 1910; Чайковский М., Жизнь П. И. Чайковского, т. 1–3, М.-Лейпциг, 1901–03; H. P. (Финдензен H. P.), Николай Рубинштейн (1835–1881), «РМГ», 1901, 11 марта; его же, К 25-летию смерти Н. Г. Рубинштейна, там же, 1906, 19 марта; H. Gр. Рубинштейн в воспоминаниях П. Виардо, там же, 1906, 5 ноября; Дулова-Зограф А. Ю., Мои воспоминания (1862—1869 гг.), «Музыка», 1912, No 68–73, 84, 86–89, 96–97, 106; Новое о Н. Г. Рубинштейне, «РМГ», 1914, 30 марта; Геника Р., Из консерваторских воспоминаний (1871–1879), там же, 1916, No 36–37, 40, 42–44, 47, 49, то же, под назв.: Н. Рубинштейн и П. Чайковский, в кн.: Воспоминания о Московской консерватории, М., 1966; Яковлев Вас., П. И. Чайковский и Н. Г. Рубинштейн (1866—1881 гг.). (22 письма П. Чайковского и Н. Рубинштейна), в кн.: История русской музыки в исследованиях и материалах, под ред. К. А. Кузнецова, т. 1, М., 1924; его же, Николай Рубинштейн, «Музыка и революция», 1926, No 9; Игорь Глебов (Асафьев Б. В.), Через прошлое к будущему: их было трое… (Из эпохи общественного подъёма русской музыки 50-60-х годов прошлого столетия), в кн.: Советская музыка, сб. 2, М., 1944, то же, в его кн.: Избранные труды, т. 3, М., 1954; Соловцов A. A., Николай Рубинштейн, М.-Л., 1946; Алексеев А. Д., Н. Г. Рубинштейн, «СМ», 1946, No 11; его же, Русские пианисты, М.-Л., 1948, с. 88–91 и 225–43; Николаев A., Московская школа пианизма, «СМ», 1947, No 4; Балакирев M. A., Переписка с Н. Г. Рубинштейном и М. П. Беляевым, М., 1956; Корабельникова Л. З., Строитель музыкальной Москвы, «СМ», 1960, No 6; её же, С. И. Танеев в Московской консерватории, М., 1974, с. 13–19; Кунин И., Н. Г. Рубинштейн. К 125-летию со дня рождения, «МЖ», 1960, No 13; А. И. Зилоти. Воспоминания и письма, Л., 1963; (Туманина-Рукавишникова Н. В., Синьковская H. H.), Консерватория до 1917 г., ч. 1, в кн.: Московская консерватория. 1866–1966, М., 1966; Sauer E., Meine Welt, Stuttg., 1901.

Л. З. Корабельникова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.