• Список сочинений, даты и литература

Великая музыка, я убежден в этом, всегда идет от сердца... Музыка, я настаиваю на этом, несмотря ни на что, должна быть прекрасной.

М. Равель

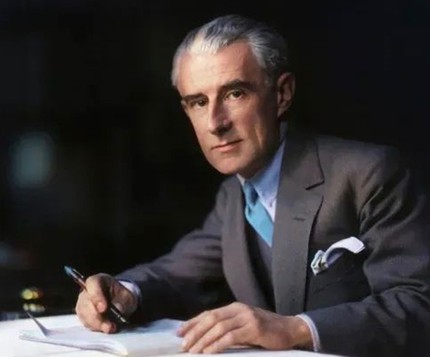

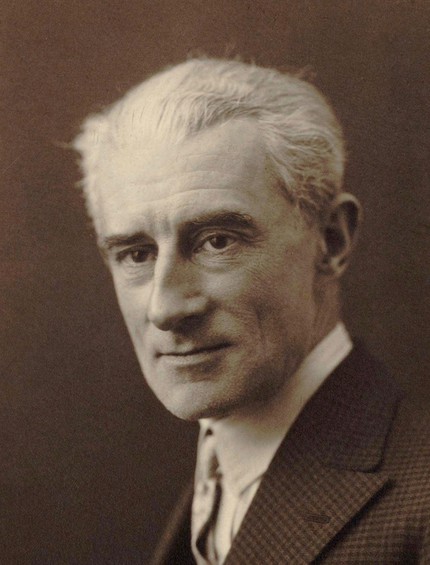

В музыке Мориса Равеля — крупнейшего французского композитора, великолепного мастера музыкального колорита — сочетаются импрессионистическая мягкость и размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм.

Его перу принадлежат 2 оперы («Испанский час», «Дитя и волшебство»), 3 балета (в т. ч. «Дафнис и Хлоя»), произведения для оркестра («Испанская рапсодия», «Вальс», «Болеро»), 2 фортепианных концерта, рапсодия для скрипки «Цыганка», Квартет, Трио, сонаты (для скрипки и виолончели, скрипки и фортепиано), фортепианные сочинения (в т. ч. Сонатина, «Игра воды», циклы «Ночной Гаспар», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Отражения», сюита «Гробница Куперена», части которой посвящены памяти друзей композитора, погибших в годы первой мировой войны), хоры, романсы. Смелый новатор, Равель оказал большое влияние на многих композиторов последующих поколений.

Он родился в семье швейцарского инженера Жозефа Равеля. Отец был музыкально одарен, хорошо играл на трубе и флейте. Он приобщил юного Мориса и к технике. Интерес к механизмам, игрушкам, часам сохранился у композитора на всю жизнь и даже нашел отражение в ряде его произведений (вспомним хотя бы вступление к опере «Испанский час» с изображением лавки часовщика). Мать композитора происходила из баскской семьи, чем композитор гордился. Музыкальный фольклор этой редкой национальности с необычной судьбой Равель неоднократно использовал в своем творчестве (фортепианное Трио) и даже задумывал Концерт для фортепиано на баскские темы. Мать сумела создать в семье атмосферу согласия и взаимопонимания, способствующую естественному развитию природных дарований детей. Уже в июне 1875 г. семья переехала в Париж, с которым связана вся жизнь композитора.

Музыкой Равель начал заниматься в 7 лет. В 1889 г. он поступает в Парижскую консерваторию, которую заканчивает по классу фортепиано Ш. Берио (сына знаменитого скрипача) с первой премией на конкурсе 1891 г. (вторую премию в тот год получил крупнейший французский пианист А. Корто). Окончание консерватории по классу композиции не было для Равеля столь счастливым. Начав заниматься в классе гармонии Э. Прессара, обескураженного чрезмерным пристрастием своего ученика к диссонансам, он продолжает занятия в классе контрапункта и фуги А. Жедальжа, а с 1896 г. обучается композиции у Г. Форе, который, хотя и не принадлежал к защитникам чрезмерной новизны, оценил дарование Равеля, его вкус и чувство формы и сохранил до конца дней теплое отношение к своему ученику.

Ради окончания консерватории с премией и получения стипендии для четырехлетнего пребывания в Италии Равель 5 раз участвовал в конкурсах (1900-05), но так и не был удостоен первой премии, причем в 1905 г. после предварительного прослушивания его даже не допустили к участию в основном конкурсе. Если вспомнить, что к этому времени Равель уже сочинил такие фортепианные пьесы, как знаменитая «Павана на смерть инфанты», «Игра воды», а также струнный Квартет — произведения яркие и интересные, сразу завоевавшие любовь публики и оставшиеся до наших дней одними из самых репертуарных его произведений, решение жюри покажется странным.

Это не оставило равнодушной музыкальную общественность Парижа. На страницах печати разгорелась дискуссия, в которой на стороне Равеля выступили Форе и Р. Роллан. В результате этого «дела Равеля» Т. Дюбуа вынужден был покинуть пост директора консерватории, его преемником стал Форе. Сам Равель не вспоминал об этом неприятном инциденте даже в кругу близких друзей.

Нелюбовь к излишнему общественному вниманию и официальным церемониям была ему присуща на протяжении всей жизни. Так, в 1920 г. он отказался от получения ордена Почетного легиона, хотя имя его было опубликовано в списках награжденных. Это новое «дело Равеля» опять вызвало широкий отзвук в прессе. Сам он об этом говорить не любил. Однако отказ от ордена и нелюбовь к почестям вовсе не говорит о равнодушии композитора к общественной жизни. Так, в годы первой мировой войны он, будучи признан негодным к военной службе, добивается, чтобы его отправили на фронт сначала в качестве санитара, а потом водителем грузовика. Не удалась лишь его попытка перейти в авиацию (из-за больного сердца). Небезразличной оказалась ему и организация в 1914 г. «Национальной лиги защиты французской музыки» и ее требование не исполнять во Франции произведений немецких композиторов. Он написал в «Лигу» письмо с протестом против подобной национальной ограниченности.

Событиями, вносившими разнообразие в жизнь Равеля, были путешествия. Он любил знакомиться с чужими странами, в юности он даже собирался отправиться служить на Восток. Мечте побывать на Востоке суждено было сбыться в конце жизненного пути. В 1935 г. он посетил Марокко, увидел увлекательный, сказочный мир Африки. По пути во Францию он проехал ряд городов Испании, в т. ч. Севилью с ее садами, оживленной толпой, корридой. Несколько раз композитор бывал на родине, присутствовал на празднике в честь установления мемориальной доски на доме, где он родился. С юмором Равель описывал торжественную церемонию посвящения в звание доктора Оксфордского университета.

Из концертных поездок наиболее интересными, разнообразными и успешными были четырехмесячные гастроли по Америке и Канаде. Композитор пересек страну с востока на запад и с севера на юг, концерты везде проходили с триумфом, Равель пользовался успехом как композитор, пианист, дирижер и даже лектор. В своей беседе о современной музыке он, в частности, призывал американских композиторов активнее разрабатывать элементы джаза, проявлять больше внимания к блюзу. Еще до посещения Америки Равель открыл в своем творчестве это новое и колоритное явление XX в.

Стихия танца всегда привлекала Равеля. Монументальное историческое полотно его обаятельного и трагического «Вальса», хрупкие и изысканные «Благородные и сентиментальные вальсы», четкая ритмика знаменитого «Болеро», Малагуэнья и Хабанера из «Испанской рапсодии», Павана, Менуэт, Форлана и Ригодон из «Гробницы Куперена» — современные и старинные танцы различных народов преломлены в музыкальном сознании композитора в лирические миниатюры редкостной красоты.

Не остался глух композитор и к народному искусству других стран («Пять греческих мелодий», «Две еврейские песни», «Четыре народные песни» для голоса и фортепиано). Увлечение русской культурой увековечено в блестящей инструментовке «Картинок с выставки» М. Мусоргского. Но на первом месте для него всегда оставалось искусство Испании и Франции.

Принадлежность французской культуре сказывается у Равеля и в эстетической позиции, и в выборе сюжетов для своих произведений, и в характерности интонаций. Гибкость и точность фактуры при гармонической ясности и остроте роднит его с Ж. Ф. Рамо и Ф. Купереном. В искусстве Франции коренятся и истоки взыскательного отношения Равеля к форме высказывания. В выборе текстов для своих вокальных произведений он указал на особенно близких ему поэтов. Это символисты С. Малларме и П. Верлен, близкий искусству парнассцев Ш. Бодлер, Э. Парни с ясным совершенством его стиха, представители французского Возрождения К. Маро и П. Ронсар. Равелю оказались чужды поэты-романтики, разбивающие бурным наплывом чувств формы искусства.

В облике Равеля законченно полное выражение получили отдельные истинно французские черты, его творчество естественно и закономерно входит в общую панораму французского искусства. В один ряд с ним хочется поставить А. Ватто с мягким очарованием его групп в парке и скрытой от мира скорбью Пьеро, Н. Пуссена с величаво-спокойным обаянием его «Аркадских пастухов», живую подвижность смягченно-точных портретов О. Ренуара.

Хотя Равеля справедливо называют композитором-импрессионистом, однако характерные черты импрессионизма проявились у него лишь в некоторых произведениях, в остальных же преобладает классическая четкость и соразмерность структур, чистота стиля, ясность линий и ювелирность в отделке деталей.

Как человек XX в. Равель отдал дань увлечению техникой. Подлинный восторг вызвали у него огромные массивы заводов во время путешествия с друзьями на яхте: «Великолепные, необыкновенные заводы. Особенно один — он похож на романский собор из чугуна... Как передать вам впечатление от этого царства металла, этих пышущих огнем соборов, от этой чудесной симфонии свистков, шума приводных ремней, грохота молотов, которые обрушиваются на вас. Над ними — красное, темное и пылающее небо... Как все это музыкально. Непременно использую».

Современная железная поступь и скрежет металла слышатся в одном из самых драматичных произведений композитора — Концерте для левой руки, написанном для австрийского пианиста П. Витгенштейна, потерявшего на войне правую руку.

Творческое наследие композитора не поражает количеством произведений, объем их как правило невелик. Подобный миниатюризм связан с отточенностью высказывания, отсутствием «лишних слов». В отличие от Бальзака у Равеля было время «писать короткие рассказы». Обо всем, что связано с творческим процессом, мы можем лишь догадываться, т. к. композитор отличался скрытностью как в вопросах творчества, так и в области личных переживаний, духовной жизни. Никто не видел, как он сочинял, не находили эскизов или набросков, его произведения не носили следов переделок. Однако удивительная точность, выверенность всех деталей и оттенков, предельная чистота и естественность линий — все говорит о внимании к каждой «мелочи», о длительной работе.

Равель не относится к числу композиторов-реформаторов, сознательно изменявших средства выражения и осовременивавших темы искусства. Стремление донести людям то глубоко личное, интимное, что он так не любил выражать словами, заставляло его говорить на всеобщем, естественно сложившемся и понятном музыкальном языке.

Круг тем равелевского творчества очень широк. Часто композитор обращается к чувствам глубоким, ярким и драматичным. Его музыка всегда удивительно человечна, ее обаяние и пафос близки людям. Равель не стремится решать философские вопросы и проблемы мироздания, охватить в одном произведении большой круг тем и найти связь всех явлений. Иногда он концентрирует свое внимание не на каком-то одном — значительном, глубоком и многогранном чувстве, в других случаях с ноткой затаенной и пронзительной грусти говорит о красоте мира.

Хочется всегда с чуткостью и осторожностью обращаться к этому художнику, интимное и хрупкое искусство которого нашло путь к людям и завоевало их искреннюю любовь.

В. Базарнова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Равель, Морис Жозеф (фр. Joseph Maurice Ravel; 7 III 1875, Сибур, департамент Атлантические Пиренеи — 28 XII 1937, Париж) — французский композитор. Почётный доктор Оксфордского университета (1928).

Отец Равеля — Пьер Жозеф Равель — выходец из Швейцарии, мать — испано-баскского происхождения. С 7 лет обучался игре на фортепиано, с 1887 — также гармонии, контрапункту, композиции у Ш. Рене. В 1889 Равель поступил в Парижскую консерваторию (окончил в 1905), где занимался у Антиома, позже у Ш. В. де Берио (классы фортепиано), Э. Пессара (класс гармонии), А. Жедальжа (класс контрапункта), Г. Форе (класс композиции).

В консерваторские годы Равель увлекался музыкой Р. Шумана, Ф. Шопена, К. М. Вебера, Ф. Листа, с середины 1890-х гг. — Э. Шабрие и Э. Сати, влияние которых заметно в сочинениях этих лет. Большое значение для Равеля имело знакомство с русской музыкой (Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин). На формирование его эстетических вкусов оказали воздействие поэтические «вторники» С. Малларме, вечера в салонах у Сен-Марсо и Е. де Полиньяк.

Равеля отличала широта интересов. Он изучал французскую живопись (восхищался импрессионистами), литературу (не только модную в те времена символистскую поэзию, но и классику), японское искусство, труды философов-просветителей 18 века — Э. Б. де Кондильяка и Д. Дидро.

Первым опубликованным сочинением Равеля был «Античный менуэт» для фортепиано (1895), в котором, несмотря на некоторые влияния, кристаллизуется индивидуальный стиль композитора.

Начиная с 1901 Равель трижды безуспешно участвовал в конкурсе на Римскую премию (в 1901 ему была присуждена только 2-я премия).

1905-14 — период наиболее интенсивной творческой деятельности Равеля. В эти годы созданы фортепианные циклы «Отражения» (1905) и «Ночной Гаспар» (1908) — одна из вершин фортепианной музыки 20 века, сонатина для фортепиано (1905), «Интродукция и Allegro» для арфы, струнного квартета, флейты и кларнета (1906), вокальный цикл «Естественные истории» (1906), «Испанская рапсодия» для оркестра (1907), опера «Испанский час» (1907) и другие сочинения.

По заказу С. П. Дягилева Равель написал балет «Дафнис и Хлоя» (на либретто M. M. Фокина, 1912), музыка которого получила высокую оценку критики. В том же году были поставлены ещё 2 балета Равеля: «Сон Флорины» (на основе детской сюиты для фортепиано в 4 руки «Матушка-гусыня», 1908) и «Аделаида, или Язык цветов» (для этого балета Равель оркестровал фортепианный цикл «Благородные и сентиментальные вальсы», 1911). К 1913 относится увлечённая работа Равеля над баскским фольклором. В 1914 закончил фортепианное трио a-moll, в котором ощущается баскский (и шире — испанский) колорит.

Во время 1-й мировой войны 1914-18, несмотря на освобождение от воинской повинности, Равель добровольцем вступил в действующую армию (вначале работал в госпитале, затем был шофёром грузовика Красного Креста). Весной 1917 из-за болезни был демобилизован. В 1917 он закончил фортепианную сюиту «Гробница Куперена», явившуюся, по словам Равеля, «данью уважения не только Куперену, но и всей французской музыке 18 века». Сюита посвящена друзьям Равеля, погибшим во время войны. Это сочинение открывало новый период деятельности Равеля.

В послевоенные годы созданы его выдающиеся произведения — хореографическая поэма «Вальс» (1920) и «Болеро» (1928) для оркестра. Среди сочинений 1920-30-х гг. — опера «Дитя и волшебство» (1925), рапсодия «Цыганка» (1924) и соната (1927) для скрипки с фортепиано, «Мадагаскарские песни» (для голоса, флейты, виолончели и фортепиано, 1926), 2 концерта для фортепиано с оркестром (1931); он оркестровал «Картинки с выставки» Мусоргского, выразив горячую любовь к музыке русского композитора.

В 20-е гг. Равель много выступал как пианист и дирижёр — в Амстердаме, Венеции, Вене, Будапеште, Лондоне и других европейских городах, а также в США и Канаде. Прогрессирующая болезнь (опухоль головного мозга) постепенно лишила Равеля возможности сочинять. Последнее законченное его произведение — «Три песни Дон Кихота к Дульцинее» (1932).

Равель — один из крупнейших композиторов 1-й половины 20 века. Он воспевал в своих произведениях природу, «вечные идеалы» гармонии и красоты, почерпнутые из античности и эпохи Ренессанса, из сказок. Его образы всегда реальны и чужды абстрактной символики. Духовный дэндизм, ограничивая творческий кругозор Равеля, в то же время уберегал художника от буржуазного «царства пошлости». Ярко темпераментная музыка Равеля отмечена чувством меры, сдержанностью выражения и известным интеллектуализмом.

Творчество Равеля претерпело сложную эволюцию от радостного восприятия мира, упоённости красотой в ранних сочинений — к драматизму последних лет. Испытав влияние эстетики импрессионизма, Равель далеко вышел за её рамки. В его творчестве переплетались различные эстетико-стилевые тенденции: классицистская, романтико-импрессионистская и неоклассицистская (в поздний период).

Названия сочинений Равеля чётко ориентируют слушателя, а не только настраивают на некую гамму ощущений. Он тяготеет к рельефному тематизму, в котором ясно ощущаются народные истоки, к чёткому построению произведений, отдавая предпочтение сонатной форме (в ряде случаев с эпизодом вместо разработки).

Интерес к фольклору (французскому, испанскому и других стран) — одна из характерных особенностей творчества Равеля, впервые проявившаяся уже в фортепианной пьесе «Хабанера» (1895, позже включена в «Испанскую рапсодию»). Гибкость, пластичность мелодических линий идут от особенностей французского народного мелоса.

Велика роль Равеля в обновлении французского пианизма. В виртуозно-импрессионистской фортепианной пьесе «Игра воды» (1901) он создал, отталкиваясь от пианистических достижений Ф. Листа (в частности, в его пьесе «Фонтаны виллы д'Эсте»), новый тип фортепианного письма, который был развит им впоследствии. Вместе с тем в фортепианном творчестве Равеля устанавливается преемственность с французскими классиками 18 века.

Музыкальный язык многих произведений связан с испанской культурой: «Испанский час», «Испанская рапсодия», «Болеро». Опера «Испанский час» была задумана в традициях оперы-буффа (написана на почти неизменённый текст комедии М. Франк-Ноэна; прообразом оперы Равель признавал «Женитьбу» Мусоргского). Она построена на тончайшем омузыкаливании французской речевой интонации в соответствии с чётко очерченными характерами (почти «масками») действующих лиц. Музыкальный язык этого произведения отличает сплав элементов «французского» и «испанского» стиля.

Высот оркестрового мастерства достигает Равель в «Испанской рапсодии», отмеченной ладовым и ритмическим своеобразием мелодий (как правило, коротких, но очень рельефных). В основном композитор использует здесь мавритано-андалусские темы (только тема «Малагеньи» баскского происхождения). Для партитуры «Испанской рапсодии» характерны изысканность, блеск оркестровых красок.

Высокая гармоничность, стилевое единство достигнуты в балете «Дафнис и Хлоя» — «хореографической симфонии» (по определению самого Равеля), воспевающей красоту человеческих отношений, поэзию природы.

В годы до 1-й мировой войны в творчестве Равеля доминировала импрессионистская направленность, что проявлялось в большом внимании композитора к красочности музыки, к изысканным гармоническим средствам (отсюда — расширение аккордовой вертикали, детализация оркестровки). Начиная с фортепианного трио и сюиты «Гробница Куперена» в его творчестве усиливаются классицистские тенденции, под влиянием которых изменяется самая манера музыкального письма: фигуративное движение из красочно-декоративного фона превращается в мелодическое, прежняя «многосоставная» вертикаль расщепляется. Равель провозглашает «полный отказ от обаяния гармонии ради преобладания мелодии».

Война, с её насилием, грубостью, пошлостью, царившими в окружающей жизни, вызвала появление новых образов в «Вальсе» и фортепианном концерте для левой руки. В «Вальсе» проведён принцип постоянного нагнетания драматизма: упоение танцем перерастает в исступление, темы трансформируются, звучат гротесково. Конец «Вальса» воспринимается трагически, как срыв в бездну.

В 20-е гг. Равель подвергся несправедливым нападкам со стороны некоторых композиторов «Шестёрки», отрицавших эстетику импрессионизма. Однако «Шестёрка» «воевала» с довоенным Равелем, не замечая эволюции его творчества. Равель нередко опережал «Шестёрку», прокладывая пути новым стилистическим течениям (использование приёмов линеарности, политональности, полиритмии, элементов джаза).

В оперу «Дитя и волшебство» композитор смело ввёл мюзик-холльные сцены (фокстрот Чайника и Чашки, сцена Кота и Кошки), кинематографический «монтаж» (сцены со старичком-задачником). В то же время в некоторых сочинениях (сонаты для скрипки и виолончели, скрипки и фортепиано, «Мадагаскарские песни») заметны следы творческой полемики с «Шестёркой».

В творчестве Равеля большое место занимал танец. Композитор использовал разнообразные танцевальные жанры: менуэт, хабанеру, вальс, позднее — фокстрот, блюз (2-я часть сонаты для скрипки с фортепиано).

Одной из вершин французского симфонизма 20 века является «Болеро». Предельная ясность замысла сочетается в нём с виртуозным использованием оркестра. Всё произведение построено на повторении одной темы, которая состоит из двух частей: первая уходит корнями в баскский фольклор, вторая — в мавритано-андалусский. В теме опеваются меняющиеся устои, варьируются ритмические группировки, различна артикуляция, подчёркивающая интонационные подъёмы. В этом секрет неистощимого интереса для слуха протяжённой (в 34 такта) мелодии и её кажущегося бесконечным разнообразия. Развитие музыкального материала совершается через тембр. В «Болеро» (как и в «Вальсе») танец служит средством «обобщения через жанр».

Равель не занимался педагогической деятельностью, не оставил композиторской школы. Однако его творчество оказало огромное влияние на музыкальную культуру Франции и других стран.

Равель выступал в периодической печати. Его статьи печатали многие газеты и журналы, в т.ч. «Courier musical», «Revue musicale», «Societe internationale de musique», «Comoedia» и др. (русский перевод ряда статей — в книге: Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX — начало XX вв., составление, перевод, вступительная статья А. Бушен, Ленинград, 1972).

В. В. Смирнов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Характеристика творчества

• Фортепианное творчество

• Французский музыкальный импрессионизм